日本におけるユーフォニアムの歴史と発展

1. 日本におけるユーフォニアムの名称

1-1. 歴史的な名称について

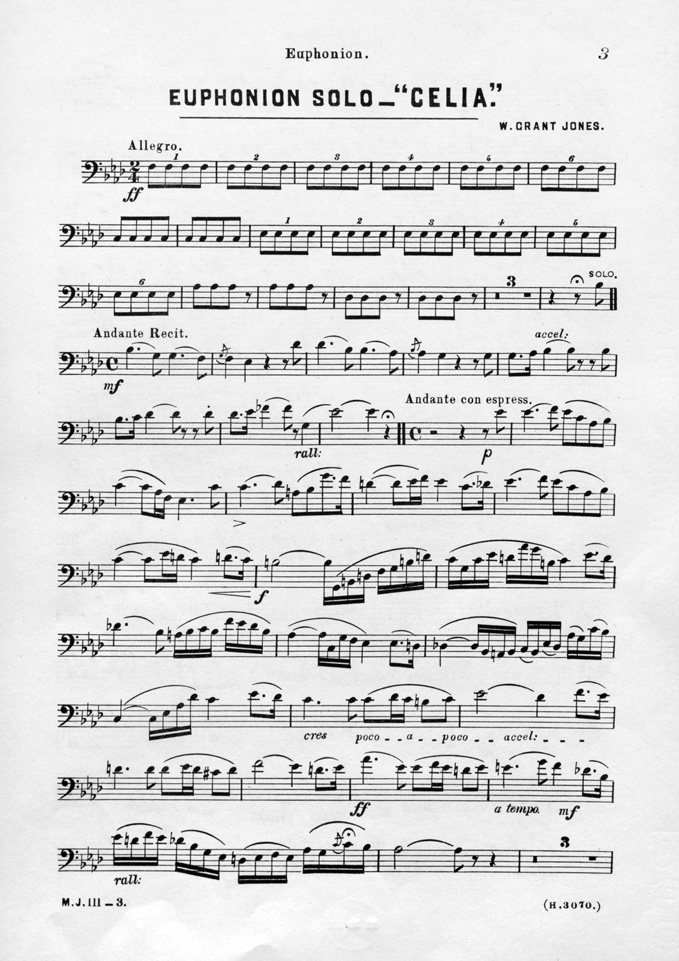

日本におけるユーフォニアムの名称について、1869(明治2)年に薩摩藩軍楽隊が発足しましたが、この日本初の吹奏楽の発足時の隊員名簿が後年関係者によって作成され、この隊員名簿に「ユーホネン」「ユーホーニオン」という楽器名や当時の隊員名が記録されたのが、我が国におけるユーフォニアムの名称についての最も古い記述になると思われます。(1869年当時、英国では「Euphonion」という楽器の名称が使用されていました。 1920年には海軍軍楽隊の佐藤倉平氏がサンフランシスコ経由の遠洋航海にて入手したCeliaの楽譜を日本に持ち帰っています。次項「日本初のユーフォニアム」 を参照してください)

1920年には海軍軍楽隊の佐藤倉平氏がサンフランシスコ経由の遠洋航海にて入手したCeliaの楽譜を日本に持ち帰っています。次項「日本初のユーフォニアム」 を参照してください)

1872年に軍制の改革があり、軍楽隊は海軍と陸軍に分かれ、陸軍はフランス式、海軍はイギリス式やドイツ式の記譜法や名称を採用したために、1945年の第二次世界大戦の敗戦による陸海軍軍楽隊の終焉まで「バリトン」「小バス」「小バース」「プチット・バス」「プチットバース」「ユーホニオン」「ユーホーニオン」「ユーホニウム」等の名称で呼ばれました。

第二次世界大戦後、吹奏楽の活動は日本のスクールバンドに引き継がれ、民間による吹奏楽の発展に伴い、「小バス」や「バリトン」の名称は徐々に使われなくなり、「ユーホニウム」「ユーホニューム」「ユーフォニウム」等の名称が浸透し、現在の「ユーフォニアム」の表記に至っています。

1-2. ユーフォニアムとユーフォニウム、ユーホニウムの表記について

現在の日本の音楽大学やプロの方は「ユーフォニアム」、アマチュアのスクールバンド、特に小学生の団体では「フォ」の表記についての教育上の配慮(低学年では「フォ」の表記を学んでいない子供が多い)等があり「ユーホニウム」、「ユーフォニウム」等の名称を選ばれる傾向にあります。

「ユーフォニアム」が正しい呼び方ですが、原語の発音に近い音を選ぶ事は大変困難な事で、私も様々な場所で発音を聞く機会がありましたが、「ユーフォニウム」「ユーフォニアム」「ユーフォニオム」等と聞こえて、どれが正しいのか迷いました。しかし、正しい発音と申しましても、その発音をされる地元の方が既に訛っている場合もあります。以前に英国の作曲家フィリップ・ウィルビー氏に、日本語のカタカナの発音で「ユーフォニアム」「ユーフォニウム」と発音し、どちらが原語に近いか質問した事がありますが、「アム」でも「ウム」でも、どちらも正確ではないが、どちらも正しい、との返事を頂いた事があります。日本語のカタカナの発音には対応していないのですね。ちなみに、ドイツ語ではeuは「オイ」と発音しますので、ドイツの方は「オイフォニウム」に近い発音をする様です。

1-3. パート名、楽器名としてのユーフォニアムとバリトン

さて、様々な楽器の名称の中で、「バリトン」という言葉が誤解の元、混乱の種となっています。

楽器名としての「ユーフォニアム」や「バリトン」と、パート名としての「バリトン」や「テナーテューバ」を理解する事はとても複雑で、厄介です。

特に米国で、「Baritone」と呼ばれている「パート名」を示す言葉と、英国やドイツで楽器を示す言葉の「Baritone」「BarytonもしくはBariton」とが混同される事が多いようです。

この米国の吹奏楽の楽譜に指定される「Bariotne」とはパート名を示す、つまり「バリトン」の音域を担当する金管楽器のパートとして、現在の米国ではユーフォニアムで演奏する事が一般的です。

しかし、英国の金管バンドでは「Euphonium」と「Baritone」というそれぞれ異なる「楽器」が存在しますし、ドイツではロータリー式の「Baryton、Bariton」という楽器もあります。このパート名と「バリトン」の楽器名がここで出会うと混乱が生じます。

同じように「テナーテューバ」という名称も混乱を招いています。日本では稀にロータリー式のユーフォニアムの事を「テナーテューバ」と呼んでいます。しかし、この場合の「テナーテューバ」とは、「ロータリーバルブの楽器」、という意味で使用される言葉で、特定の楽器を示す言葉ではありません。又、オーケストラで「テナーテューバ」というパートを指定された時には、その作曲者の時代や地域によって示す楽器が異なり、ピストンバルブのアップライト型のユーフォニアム(英国でユーフォニアムと呼ばれているタイプの楽器)やオーバル(ロータリー)型のユーフォニアム(ドイツでバリトンと呼ばれているタイプの楽器)、変ロ調のワーグナーテューバ等を示します。したがって、ロータリーの楽器としてのテナーテューバと、オーケストラで示される「テナーテューバ」のパート名が混同されてしまうと、ここでも混乱が生じます。

さて、日本において、「ユーフォニアム」という言葉を、「パート名」として使用します。そうすると、今度は逆の事が起ります。

このユーフォニアムというパート名は、「4本バルブで管が太いB管の中低音域の金管楽器」を示す事になりますから、楽器名として英国等で呼ばれているアップライト型の「Euphonium」ではなくて、その示す範囲はもっと広がります。バルブはピストンでもロータリーでもどちらでも構いませんし、その配置も、管の曲げ方も、ベルの向きも、どのような形状でも構いません。

この場合の「ユーフォニアム」というパート名は、音楽大学の「テューバ(Tuba)」という名称と同じ意味で使用されます。この「テューバ」という名称もパート名で、個々のメーカーが発売している個々の楽器を示す言葉ではありません。「最低音域を担当する金管楽器」という意味で使用されています。ですから、ピストンの楽器でも、ロータリーの楽器でも、どんな管の曲げ方をしていても、世界各国の様々なメーカーが発売している様々な名称の楽器を全てまとめて、音大では「Tuba」の専攻生がこれらの楽器を学んでいます。

「ユーフォニアム」もこれと同じで、 単に「中低音域を担当するバルブの金管楽器」というパートの意味で使用しますと、「小バス(日本)」「Baryton(ドイツ)」「Euphonium(英)」「Saxhorn basse(フランス)」「Flocrno basso(伊)」「上低音号(中国)」「上低音號、巴里東(台湾)」等と呼ばれている楽器は、全て音楽大学におけるユーフォニアムパートに含まれる楽器として認識する事ができます。

もちろん、これら各々の楽器にはそれぞれの地域や歴史の背景も、それを支える作曲者の作品やその表現を可能にする為の様々な様式も技術もありますので、個々の専門家が存在する事は当然です。あと何十年後には音大にそれぞれの楽器、例えばBarytonやSaxhorn basseの専門家やそれを学ぶ専門の学生が誕生して、独立した科が誕生するかもしれません。この事はテューバも同じです。

この「ユーフォニアム」という名称が、これら全ての楽器を示すパート名である事は、日本の全ての音大にユーフォニアムの教授(講師)、専攻生が存在している日本の状況における最も適切な考え方です。他の名称が受け入れられるとは考えられません。これらの楽器について責任を持って扱うのが現時点での私達の役目であると思います。今後は「パート名」としてのユーフォニアムの認識がさらに重要になると筆者は考えています。

2. 日本初のユーフォニアム

1869(明治2)年に薩摩藩軍楽隊が発足し、横浜の妙香寺にて英国第10連隊第1大隊軍楽隊長のフェントン(John William Fenton)が薩摩藩軍楽隊を指導しました。この日本初の吹奏楽の指導者はアイルランドのコーク州キンセイル(Kinsale,Co Cork)生まれの英国人で、彼は32名編成のバンドを編成し、英国のディスティン社を仲介として、吹奏楽器一式を発注しました。ベッソン社の楽器であった、との記述もあります。この楽器が到着するまで、洋式に作った日本製の横笛、ラッパ、太鼓等の教育が行なわれました。

1870年7月31日(旧暦明治3年7月4日)に楽器を積んだ船(Chieftain号)が横浜港に到着しました。

英国側の資料を調べると、ベッソン社は1851年に英国で金管楽器の生産を初めています。興味深いのは、同年に開催されたロンドンの博覧会でゾンマーが発明したゾンメロホーンやヘルが発明したヘルホーンが紹介されたが、このような楽器はユーフォニアムと呼ばれた為に、彼らの名前を(サクソルンのように)楽器名として永続する試みは失敗した、という記載があります。

また、この取引を仲介したとされる英国のディスティン社は、1845年にロンドンで店を構え、翌年より英国内におけるサクソルンの代理店になっています。1850年よりディスティン社は楽器の製造を始め、サクソルンの委託生産をしていたのですが、アドルフ・サックスと経営方針が合わず、1857年頃にこの契約を解消し、以来ディスティン社のカタログからサクソルンの名前が消えて、上向きベルの楽器に「Euphonion」という名称を対応させました。

1868年にディスティン社は英国のブージー社に買収されて、これからブージー社(boosey & co.)が金管楽器の生産を引き継ぐ事になりました。薩摩藩が楽器の注文を出したのがこの翌年の1869年ですから、もう楽器の生産はブージー社に引き継がれています。1874年にコンペンセイティングシステムが発明されて、ブージーが1878年に特許を取って、現在の英国製コンペンセイティングのユーフォニアムの原型となります。

日本海軍の創設者川村純義は、フェントンを通じてロンドンのベッソン社に海軍軍楽隊用の楽器購入を依頼し、1870年12月17日に横浜港を出港する船に、吹奏楽器2組、64点の楽器購入代金の前金1500ドルを託しています。これが英国への2度目の注文で、この楽器は翌年に横浜港に到着しました。

この薩摩藩軍楽隊の最初の伝習生に森山孫十郎という鼓手がいましたが、明治3年1月12日に横浜において病没しました。英国から最初の楽器が到着する前の話です。その墓前に当時の隊員の名前と献辞が彫られた献灯が建てられました。この献灯には30名の名前が認められますが、この最初の伝習生達の担当楽器について折田徳道(明治4年に海軍楽手として入団)が記入した手紙があり、その隊員名簿によると、

尾崎惟徳 中位大ナル楽器ニシテ(ユーホネン)ト稱セシナラン

と読む事が出来る人物がいます。また、海軍軍楽隊初代軍楽長の中村祐庸の遺録によりますと、

伝習生人名 ユーホーニオン 尾崎平次郎

と読む事が出来る人物の記載があります。これらの事を考えますと、日本に初めてやってきた楽器は、英国から輸入されたブージー、もしくはベッソン製で「Euphonion」と呼ばれていた楽器であった、と私は考えています。

当時の人名は幼名や通称で呼ばれる事もあるので(例えば西郷隆盛は、元服時は隆永、のちに武雄、隆盛。幼名は小吉、通称は吉之介、善兵衛、吉之助。号は南洲)、したがって、薩摩藩士の尾崎平次郎も尾崎惟徳も同一人物であったと考えられます。尾崎平次郎(惟徳)が日本で最初のユーフォニアム奏者でしょう。

楽器の形状については実物の確認が出来ない現状では全くの推測の域を出ませんが、まだコンペンセイティングのバルブが発明される前ですから、楽器の形状はアップライトベル(上向きベル)のトップアクション(ピストン式の並列)バルブのものではなかったかと考えられます。明治41年の共益商社、輸入カタログの「バリトン」や「バス(小バス)」と呼ばれた楽器の形状のものか、あるいはフランス式のサクソルンの形状か、現物を見ないことにはわかりませんが、当時の英国のブラスバンドや吹奏楽団で使用されていた楽器である事を考えますと、感慨深いです。

この「Euphonion」という楽器の発音をフェントン先生から直接聞いた当時の日本人が、「ユーホネン」として認識したと考えられます。フェントン先生はアイルランドなまりの英語を話されたかもしれません。当時の日本人がローマ字読みをしたと考えるよりも、直接フェントン先生からの発音を聞いた、と考えるのが妥当ではないでしょうか。海軍の初代隊長は英字から翻訳をして、「ユーホーニオン」と担当楽器名を記載した、と私は考えています。

しかし、この「ユーホネン」「ユーホーニオン」の名称については異論があります。陸軍軍楽隊の最後の軍楽隊長、山口常光氏の著書「陸軍軍楽隊史」には「尾崎平次郎、担当楽器・バリトン」との記載がありますが、この名簿がどの文献からの引用であるのか、その根拠が文中に示されていません。

3. 日本国内のユーフォニアムの普及とその背景

3-1. 官から始まったユーフォニアムの普及

1869年(明治2年)に発足した薩摩藩軍楽隊は明治5年に海軍軍楽隊に引き継がれ、同年に陸軍の軍楽隊も発足しました。海軍は英国式(教官フェントン)、陸軍はフランス式(教官ダグロン)の指導を受けました。また1874年(明治7年)には宮中の伶人(雅楽を演奏する宮廷音楽家)が式典等の対応の為に欧州楽を学習することになり、フェントンを教師として雇い入れています。この欧州楽は吹奏楽の編成で、30名編成の35個の楽器を購入したそうです。1876年(明治9年)に天長節の式典にて演奏が披露され、「ヒーフラット、イウツチニアン」(ビーフラットのユーフォニアムの事と思われます)の楽器名が編成表に記載されています。1879年(明治12年)に海軍はドイツから教官(エッケルト)を招いた為、英国(米国)式とドイツ式、陸軍の軍楽隊はフランス式の楽団として1945年(昭和20年)の敗戦による軍楽隊の終焉まで発展をしました。この為、同じ楽器(パート)であるにも関わらず、各団体で異なる呼び方をされる、また、同じ団体内でも時代とともに名称が変化する、という事態を招いています。特に現在のユーフォニアム(パート)に相当する、「ユーフォニオン(ユーホニューム)」と「小バス(プチバス)」、「バリトン」の名称の扱いは、その代表例と言っても良いでしょう。

1883年(明治16年)には鹿鳴館が竣工し、陸・海軍軍楽隊、宮内省の楽隊が吹奏楽の編成で舞曲の演奏をしています。これらの活動は、当時の富国強兵や不平等条約の解消という明治政府の方針を象徴するような出来事です。

3-2. 民間への普及の始まり

1880年代後半(明治20年頃)より、「市中音楽会」と呼ばれた団体が各地に発足しました。民間人による職業バンドの始まりです。民間人と言っても、軍楽隊の出身者がそのほとんどを占めていました。ホテルでの依頼演奏が主な仕事だったようです。初期は演奏の質も高く、待遇も良かったそうですが、日清戦争後は団体が乱立し、その後衰退しました。残念ながら、ユーフォニアムに関する記録が見当たりません。

3-2-1. 学生洋楽運動の始まり

1909年(明治42年)に、11才から15才までの少年を募集し、100余名の中から選ばれた16名によって東京三越少年音楽隊が発足し、浮田喜作氏が一期生としてユーフォニアムを担当しました。日本の民間吹奏楽の始まりです。

プログラムや名簿には、「ユーホニオン」と楽器の名称の表記がされています。

1911年(明治44年)名古屋・いとう呉服店(後の松坂屋)に少年音楽隊が結成されました。入部者の名簿によると、栗原重一氏がバリトンとヴァイオリンを担当しています。

この三越や松坂屋の活動に触発され、各地で少年音楽隊が結成されました。

1914年(大正3年)大阪三越少年音楽隊

1923年(大正12年)いずも屋少年音楽隊

1924年(大正13年)大阪・高島屋少年音楽隊

1927年(昭和2年)豊島園少年音楽隊

等が主な団体です。これらの音楽隊の指導を受けた学生達の中で、その後音楽家として活躍した方も少なくありません。ほとんどの団体が昭和初期までに解散しましたが、この活動が、日本の洋楽の民間への普及に果たした役割は非常に大きいと思われます。

3-2-2. 吹奏楽の民間への普及と吹奏楽コンクール

1928年(昭和3年)に旭川吹奏楽連盟が発足し、1933年(昭和8年)には国内初の民間吹奏楽団による合同演奏会「アマチュア吹奏楽団演奏会」が東京市で開催されました。1934年(昭和9年)には東海吹奏楽連盟が発足。中学や高校、職場の活動として、吹奏楽の普及が本格的に始まりました。1939年(昭和14年)には、大日本吹奏楽連盟が結成されました。吹奏楽のコンクールが開催され、講習会等の活動が盛んになった直後、第2次大戦の戦況の悪化により、昭和18年には活動の停止を余儀なくされました。東海吹奏楽連盟は昭和29年に再結成され、活動を再開しましたが、東海吹奏楽連盟理事長の稲垣信哉氏によると、当時は「小バス」の名称を使用していたそうです。

3-3. 輸入楽器と国産化への道のり

3-3-1. 輸入されたユーフォニアム

1870年(明治3年)に英国からユーフォニアムを輸入して以来、我が国は楽器の供給を海外に頼りました。民間用の楽器として明治の中頃から戦前にかけて仏国ベッソン社、英国ブージー社等からユーフォニアムが輸入されました。

1908年(明治41年)の共益商社(現在のヤマハ銀座店)、輸入カタログによると「テナー」「バリトン」「小バス」と呼ばれたいずれも変ロ調のアップライト型の並列3本ピストン式の楽器が輸入されました。

この「テナー(Flicorno Tenore)」とは現在のバリトン、「バリトン(Flicorno Baritono)」とは細管のユーフォニアム、「小バス(Flicorno Basso)」は太管のユーフォニアムと日本で呼ばれている楽器に相当します。

3-3-2. 楽器の国産化

明治時代における西洋からの輸入製品の国産化は楽器製造の分野において進展が見られ、1884年には西川寅吉が横浜でオルガンを製作。その後西川ピアノとして我が国におけるピアノの国産化を達成しました。

管楽器の分野では、明治10年代に陸軍大阪砲兵工廠でラッパの修理をしていた江名常三郎が江名製作所を経営し、1884年(明治17年)に上野為吉らと陸軍大阪砲兵工廠において信号ラッパの試作生産を行ないました。上野為吉は1893年(明治26年)に大阪で上野管楽器を創設しました。

1894年(明治27年)には東京板橋の陸軍兵器廠で楽器の修理を担当していた江川仙太郎が独立し、江川楽器製作所が設立されました。江川楽器製作所はその後、日本管楽器「ニッカン」として発展し、戦後「ニッカン」はヤマハに受け継がれています。

田辺楽器製作所は1896年(明治29年)に発足しています。

3-3-3. 国産初のユーフォニアム

1907年(明治40年)に開催された東京勧業博覧会に「バリトン」や「バス(小バス)」と呼ばれたユーフォニアムが複数の出品者によって展示されました。共益商社の白井練一が江川製の楽器を出品しましたが、他にも他メーカーの金管楽器を出品している人物がいます。

この博覧会に出品された楽器が我が国で初めて製造されたユーフォニアムでしょう。現在の私の研究では、これ以前に国内で製作されたユーフォニアムの記録を確認出来ていません。

この「バリトン」や「バス(小バス)」はどのような形状の楽器であったのか詳しくはわかりませんが、同時期に輸入されていた製品のコピーと考えるのが妥当ではないか、と私は考えています。共益商社のカタログの「バリトン」や「小バス」と呼ばれていたユーフォニアムのように、アップライトベルの3本並列式ピストンで、2番管が上部を経由する形状の楽器だと思います。明治41年に発行された田辺尚雄著『音響と音楽』の文中に、ダブルベルユーフォニアムについての記事(5つの弁を持つ「複口ユーフォニウム Double Bell Euphonium」と記述されています)もありますので、4〜5本バルブの楽器も出品されたかもしれません。

3-4. ニッカンの登場

江川楽器製作所は1920年に日本管楽器株式会社(ニッカンNikkan)に引き継がれています。ニッカンのユーフォニアムは戦前には1種類しか正規販売されていないようです。同じ楽器であるにもかかわらず、「小バス」「プチット・バス」、「ユーホニウム」「ユーフォニオン」として扱われました。

陸軍はフランス式ですから、サクソルンの事を「小バス」、「プチット・バス」等と呼んでいる資料( ブラスバンドの社会史 阿部勘一/塚原康子/東谷護/高澤智昌 青弓社 2001年)があります。

海軍は初期の段階で「ユーホーニオン」「ユーフォニオン」ですが、戦後に作成された隊員名簿で「ユーフォニアム」と呼んでいる資料 (海軍軍楽隊 楽水会編 国書刊行会 1984年)もあります。

3-5. 戦時下のユーフォニアムと「星錨印」ヲグラ管楽器

日中戦争に突入した軍部は、戦線を拡大し、出征兵士の見送りのためにブラスバンドが動員されました。この管楽器のほとんどは日管と田辺でまかなわれていましたが、品不足となり、また輸入管楽器の流通も困難となることから、新たに小椋正二が「星錨印」ヲグラ 管楽器を1938年(昭和13年)に設立し、1941年(昭和16年)には八王子の工場を稼働させたました。不足する物資の調達を目的として東京喇叭工業組合が「日管、田辺、ヲグラ」の各社を中心に設立されましたが、昭和18年に金属統制令が出て、ヲグラでは管楽器の製作は事実上出来なくなり、それからは3つ巻の信号ラッパを主に作っていたようです。

ニッカンの初代社長の中山隆二は軍楽隊出身ではありますが、ニッカンは軍隊の楽器ばかりを作っていたわけではありません。軍隊用に楽器を多く作ったのは昭和10年〜20年の10年間、ヲグラ管楽器にいたっては戦時下のわずか6〜7年だけです。

ヤマハの松隈義彦氏のお話によると、戦前にはニッカンのローターリーEP(ドイツ式バリトン)も製作されていた、との事ですが、現存する楽器や写真がないとの事です。

海軍の楽器もそれまで継続的に輸入されていた英国ベッソン社製の楽器から、国産の楽器に昭和10年代より移行し、4本ピストンのバリトンやユーフォニアムが製作されました。さらに第二次大戦で英国が敵国となり、当時枢軸国と見なされていたフランス製の楽器を見本として、そのコピーを海軍も使用する事になりました。敵国語として英語表記を行わず、国産楽器の社名を漢字でベルに彫刻したのは昭和15年(皇紀2600年)もしくは昭和18年〜終戦までです。

(ビュッフェ・クランポン社製「Evette&Schaeffer」)

4. 戦後の日本におけるユーフォニアムの発展

第2次世界大戦の敗戦から朝鮮戦争の特需景気、1950年代後半から始まった高度成長期を経て日本は経済的に豊かな国になり、「もはや戦後ではない」、という言葉も生まれ、日本は先進国の仲間入りをしました。1960年代後半から始まる石崎一夫氏を礎とした戦後のユーフォニアム奏者の台頭は、以下の様々な要因により達成出来たと思われます。

4-1. 戦後のユーフォニアムとバリトン

4-1-1. 戦後のニッカンのユーホニウムとバリトン

1945年の第2時世界大戦の敗戦で、陸海軍の軍楽隊は終焉を迎えました。軍楽隊の隊員は職を失い、民間に多くの優秀な音楽家を供給する事になりました。

日本の各メーカーは軍楽隊用に供給していた楽器を民間用に転用しました。戦後「バリトン(米国式の)」や「小バス(戦前からの)」の名称は現在の「ユーフォニアム」と区別されずに呼ばれていたようです。米国の「バリトン」の呼び方と、復員された軍楽隊の方々によるフランス式、英国式、ドイツ式の「バリトン」とが混同され、さらに「小バス」の名称が混在していたと推測されます。

敗戦とともに消滅した旧軍の軍楽隊に替わり、現在の自衛隊音楽隊の前身である警察予備隊や海上保安庁、航空予備隊等の音楽隊が戦後の復興期に次々と発足しました。ニッカンを中心としたメーカーは昭和26年の警察予備隊創設1周年記念祝賀会観閲式に45個の楽器を納入しています。

この時にニッカンは戦前の楽器を一部改良した「バリトン(Baritone英)」や「小バス(Euphonium英)」と呼ばれた楽器を復活させています。

(写真左から : ニッカン小バス、ニッカンバリトン、ビュッフェ・クランポン社製「Evette&Schaeffer」)

この後ニッカンは「ニッカンユーホニウムEP-101」「ニッカンユーホニウムEP-1」という製品名の楽器を発売しました。ベルが長く突き出ているように見える事から、「エントツ」との愛称で呼ばれていたそうです。このベルが長い楽器こそが「小バス」であるとおっしゃる方もいますが、いや「ユーフォニアム」だ、いや「バリトン」だ、ということで名称が混乱していたのは、このような理由からです。

私はニッカン製の楽器を2種類所有しておりますが(写真)、どちらも変ロ調(B♭)です。この写真をヤマハに問い合わせた所、写真右のベルの長い楽器が「ニッカンユーホニウムEP101」で、昭和38年頃のモデルだそうです。この楽器の製造番号は62で始まっていますので、昭和37年(1962年)の62かもしれません。

私はニッカン製の楽器を2種類所有しておりますが(写真)、どちらも変ロ調(B♭)です。この写真をヤマハに問い合わせた所、写真右のベルの長い楽器が「ニッカンユーホニウムEP101」で、昭和38年頃のモデルだそうです。この楽器の製造番号は62で始まっていますので、昭和37年(1962年)の62かもしれません。

写真左、細い管を持つ楽器は「ニッカンバリトンNo.1」という名称の楽器だそうです。ニッカンのバリトンは昭和5年のニッカンの吹奏楽団の結団式で使用され、写真も残っているとの事です。この楽器のルーツは古く、明治40年に第1号機が製作され、遅くとも大正6年から販売されたかもしれない、という事です。

この写真の楽器の製造番号は66から始まりますので、1966年(昭和41年)製かと思われます。

4-1-2. 1960年代に導入された英国製コンペンセイティングのユーフォニアムと米国・仏国製の楽器の衰退

1960年に来日した米国空軍バンドのユーフォニアム奏者フレッド・ダートが使用していたブージー&ホークス社の楽器が評判となり、1963年に東京芸大の大石清先生が同大にコンペンセイティングのユーフォニアムを初めて導入しました。この梨地のユーフォニアムはその後の日本のユーフォニアム奏者達の憧れの楽器となり、三浦徹氏を筆頭に多くのプロや音大生が使用していました。

当時よく使われていたキングやコーン製の米国のバリトン・ホーンや、フランスのケノン製の楽器は急速に衰退する事になりました。

(1980年代まで埼玉県の中学で使用されていたケノン製の楽器)

(1980年代まで埼玉県の中学で使用されていたケノン製の楽器)

4-2. ヤマハYEP-321

1965年にヤマハ(日本楽器製造株式会社)はニッカンを合併し、金管楽器の生産を初めました。1967年に発売を開始したニッカンブランドの4本ピストンのインペリアルユーホニウムEP-1(現YEP-321)は石崎一夫氏が製作に携わりました。この楽器は英国スタイルの並列4本ピストンの楽器ですが、そのコストパフォーマンスは大変優れたものであり、基本設計の良さと相まって、発売後40年に達するベストセラーになりました。日本のユーフォニアムのレベルを基礎の部分から押し上げた功績は計り知れません。

4-3. 吹奏楽の隆盛と第2次ベビーブーム

戦後に発展した吹奏楽の隆盛は、様々な方面の努力よって達成されましたが、東京佼成ウインドオーケストラ、特に三浦徹先生のご尽力によって1984年に招聘されたF.フェネル氏の活躍はその最たるものです。

この吹奏楽の隆盛によって、ユーフォニアムを学ぶ学生が増え、第2時ベビーブームやバブル経済が追い風となりました。音大への入学を希望する学生の増加が顕著になり、石崎一夫氏、山本孝氏、三浦徹氏をさきがけとして、ユーフォニアムの専門的な知識・技術を持った講師が音楽大学や専門機関の講師として続々と就任するようになりました。ユーフォニアムを専門に学ぶ学生がユーフォニアムの講師のレッスンを直接受ける事が出来る体制が1970年代から2000年初頭にかけて国内に整いました。

4-4. 様々な楽器の改良と新製品の開発

ヤマハは1874年に考案されたブレークリーのコンペンセイティング・システムを採用したYEP641 (1984年発売開始)、YEP842S(2001年発売開始)等、「ユーフォニウム」の新しい製品を次々と発表しました。『ヤマハは様々な金属加工の技術の進歩と共に、楽器のサイズ等の製品の表面上には現れない音色や音程の改善の成果として実を結んでいる』と管設計の松隈義彦氏よりコメントを頂いています。

外資系のメーカーに勤務する日本の技術者達もユーフォニアムにおける各部品の改良を行い、主管のトリガーは1982年に、ピストンのガイド(爪)の素材や、バネのコーティング、新素材のフェルト、受け皿のパッキンの開発等も1986年頃より順次行なわれ、日本国外の工場で生産される外国のメーカーの楽器についても、その成果は製品の標準装備として採用されました。クランポン社技術者の長島智宏氏によると、これは同社が扱う『他の木管楽器のクオリティを金管楽器にも適用する事を目標として行なわれた』とのことです。

4-5. コンクールの開催と日本ユーフォニアム・テューバ協会の設立

ユーフォニアムのコンクールは米国で設立された世界テューバ協会のカンファレンスである、ITEC(国際テューバ・ユーフォニアム会議)の主催により開催され、ユーフォニアム部門のコンクールが行なわれるようになりましたが、日本でも1986年に日本管打楽器コンクールにおいてユーフォニアム部門が初開催されました。100名近いエントリーがありました。以降、4年毎の同コンクールの開催がプロへの登竜門としての機能を担い、近年では120名の定員を越える応募が毎回あります。また、このコンクールの開催が契機となり、日本ユーフォニアム・テューバ協会(JETA)も設立されました。

この他に、米国のファルコーニコンクール、韓国の済州島のコンクールや欧州のコンクール等も開催されるようになり、日本のユーフォニアム奏者が多数入賞しました。

4-6. 海外著名演奏家の来日

1980年代前半より、外国からのユーフォニアム奏者の来日が顕著になりましたが、これらはホストの方々の献身的な働きがあったからです。

招聘されたブライアン・ボーマン氏(米国)やスティーブン・ミード氏(英国)のユーフォニアム・ロッジでの欧日講座等のキャンプでのレッスンを通じて、多くの日本の学生が、外国のプレーヤーから直接レッスンを受ける機会を得ました。近年では フランスのイヴァン・ミリエ氏、英国のディビット・チャイルズ氏、 フィンランドのユッカ・ミュリュス氏等、若手の来日が目立つようになりました。これらの経験を通して留学をする学生も増加し、コンクールとの相乗効果で日本のユーフォニアムを学ぶ学生のレベルの向上は著しいものになりました。

5. 日本におけるユーフォニアムの現状と展望

前項で述べた様々な要因が重なり、現在の日本のユーフォニアム奏者の活躍が達成されたと考えられますが、石崎一夫先生、山本孝先生、三浦徹先生がその活動のほとんど全てに関わっています。先生方の偉大な功績であった事を特に記す事が必要であると思います。

現在、私達日本のユーフォニアム奏者は吹奏楽や金管バンド、ファンファーレバンド、一部のオーケストラ作品の中において、その活躍の場を与えられています。第2次世界大戦以前は軍の音楽隊の活動が中心であった吹奏楽(ブラスバンド)が、戦後にはスクールバンドとして発展し、ユーフォニアム奏者の供給に弾みがつきました。日本においてプロのオーケストラや吹奏楽団に仕事として通用するレベルを持ったユーフォニアム奏者が1970年代より多数出現した事は、私達を支えて下さった無数の人々の力によるものです。

2004年には東京芸術大学にユーフォニアムの講師が就任し、日本のほぼ全ての音楽大学・専門機関において、ユーフォニアムの専門家が赴任し、日本におけるユーフォニアムの教育体制が整いました。

1997年に英国の「Euphonium player of the year」を授賞された外囿祥一郎氏、2006年に台湾の東海(トンハイ)大学のユーフォニアムの講師として赴任された伊東明彦氏などの方々をはじめ、日本のユーフォニアム専門家の活躍が世界に向けて始まっています。

(C) Sotaro Fukaishi, All rights are reserved. 当サイト(ホームページ)に掲載されている文章の無断転載、及び無断引用は固くお断りしております。文章を参考にして利用する場合は、当サイトの記事である事を必ず明記して下さい。全ての画像、データ等についても、無許可での持ち出し、改変等の利用を禁止しております。