|

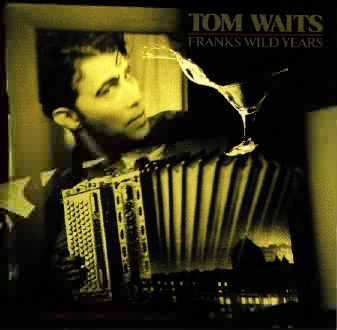

Franks Wild Years |

|

|

Hang On St.Christopher Straight To The Top (Rhumba) Blow Wind Blow Temptation Innocent When You Dream (Barroom) I'll Be Gone Yesterday Is Here Please Wake Me Up Franks Theme More Than Rain Way Down In The Hole Straight To The Top (Vegas) I'll Take New York Telephone Call From Istanbul Cold Cold Ground Train Song Innocent When You Dream (78) |

1986年に入り、ブルース・スプリングスティーンのライヴ作品"Live 1975-1985"がCBSからリリースされた。 この中には、84年の作品"Cover Me"からリ・イシューされたトムのカヴァー"Jersey Girl"も収められていた。 一方、その頃Tomは、ローリングストーンズのレコーディングに参加していた。 当時、ソロ活動に走っていたミックに代わり、キースが主導して制作されたアルバム"Dirty Work"に収められている"Sleep Tonight"でトムはヴォーカルとピアノで参加したようだ(だが、明確には分からない) 前作"Raindogs"にキースが参加したことへのお返しの意味もあったのだろう。 "Raindogs"といえば、この年、T-Bone Burnettが"Time"をカヴァーしている。 また、"Down By Law"も公開される等、映画俳優としてのトムも充実の時にあった。 監督・ジム・ジャームッシュは、"Down By Law"に関し、こう述べている。 「この映画は、トムやジョンのことを念頭におきながら書いた作品だ。トムは多くの顔を持っている。 そういった顔は全て、パトカーの窓を蹴破るような、そんなキャラクターなんだ。 トムはそういう類の経験をしたことがあるんじゃないかな」 また、2000年に出版された"Wild Years -The Music and Myth of Tom Waits-"の中で、Jay.S.Jacobsは、こう述べている。 「トムは、彼のキャリアの中で初めて、完全に洗練された、長編のキャラクターに挑戦し、上手く、繊細に演じることに成功した。 彼は、役作りの上で、ナショナル・シティ時代に聞いていたラジオのDJ・ロンリー・リー"Baby"シムズ、そして、リーが出ていたラジオ局が、DJが寂しい思いをしないように、リスナーがスタジオに遊びに来るように呼びかけていたことをモデルにした。 その後、リーは、トムが聞いていたラジオ局を辞め、トムにとって古い思い出の1つとなっていたが、ザックという役を通して、トムはリーを思い出したのだ。 だから、トムは、ザックに、リー"Baby"シムズという芸名を与えた。 ところが、トムは、勘違いをしていた。 トムはてっきり、リーは、すでにシーンから消えた過去の人であり、もうその名は存在していないと思っていたが、実際は違ったのだ。 彼が、オー・ドノヒューに語ったところによれば・・ "リーは、西半球で最もギャラが高いDJだったんだ。ハワイに住んでるらしい。"Down By Law"が公開された後、彼は、俺らを訴えようとしたらしい。 うだつのあがらないDJという役が気に入らなかったんだろうな。 でも、悪気があってやったわけじゃない。リーのラジオを聞いてた頃は、俺も子供だったし、彼がそんな大物だなんて知らなかったんだから" そして、トムは、こう付け加えた。 "愛をもってやったことなんだ。だから、訴えたりしないでくれよな"」 この他、86年には、"In The Neighborhood"のインタビューが収められた12インチ・シングル"Special Tom Waits promotion pack"、12インチシングル"In The Nighborhood / Jockey Full Of Bourbon / Tango 'Till They're Sore(live) / Raindogs(live)"、シングル"In The Neighborhood / Singapore"、"NME's Big Four / Downtown Train"がアイランドからリリースされた。 そして、コンピレーションCD"The Asylum Years"もエレクトラからリリースされた(LPとMCは、すでに1984年にリリースされていた) アルバム・カヴァーは、1976年、ジョン・バエダーによるものだ。 さて、"Frank's Wild Years"である。 "Swordfishtrombones"に収められていた作品"Frank's Wild Years"をミュージカル化する計画は、以前から進められていたが、1986年6月10日、ミュージカル"Frank's Wild Years"(ステッペンウルフ・シアター社主催)の記者用下見会がシカゴで行われた。 そして、6月17日、シカゴのステッペンウルフのSt.Briar Street Theatreで初演が行われた。 上述した"Wild Years -The Music and Myth of Tom Waits-"によれば・・ 「テリー・キニーが、"Frank's Wild years"の監督することになっていたが、上演の数週間前に、テリーがトムとの創作の違いから降りた(解雇された)。 だから、ステッペンウルフのボス、ゲイリー・シニーズ(後に、"Forrest Gump"で助演男優賞にノミネートされ、"アポロ13"、"ミッション・トゥ・マーズ"、"ランサム"、"二十日鼠と人間"でも名演を見せている)が、自ら舞台監督になった。 再構成し、新しいステージセットを作ろうという意見もあったが、この時点では、すでに時間も押し迫っており、予算的にも余裕は無かった。 それでも、トムは、冷静を保っていた。 後にオー・ドノヒューに語ったところによれば・・ "この手の混乱は、よくあることさ。意見の衝突から活気が生まれる・・ってことだな。 なんとかして物事に取り掛かろうとする時っていうのは、最初は、木の切れッ端に照明・・それに、そこをうろついている人がいるだけなのが、壊したり、刺激したり、何かを掴んだりしてる間に、命が吹き込まれていくんだ。 それまでは、単に台本の上に文字が躍ってるだけのことさ"とのことだ。 キャストには、ステッペンウルフのレギュラー・メンバー、ゲイリー・コールやモイラ・ハリス、ヴィンス・ヴィヴェリト、ランドール・アーニー、トム・アーウィンが含まれており、トムのツアー・バンドもフランクのバンドとして出演した。 そして、ペン&テラーのテラーが、フランクのために、いくつかのマジックを用意してくれた。 フランク役は、勿論のことながら、生みの親・トムが担当、上演は彼の肩にかかっていた。 だが、舞台は絶えず流動的なもので、上演中、常に修正が施された。 レビューでは、そこそこに誉められていたが、絶賛されているわけではなかった。 結局、"Frank's Wild Years"は、シカゴのBriar Street Theaterで3ヶ月に渡って上演されたのである。」 とのことだ。 この後、1986年7月11日、トムは、シカゴのWXRT-FMに出演し、インタビューに応え、翌日には、シカゴのVicシアターでコンサートを行っている。 そして、年の暮れには、ルディ・ワーリッツァー脚本、ロバート・フランクが監督した映画"Candy Mountain"の撮影に主役の1人、シルクの弟役としてわずかながら参加した。 10月4日には、ロサンゼルスのBeverlyシアターでコンサートを行い、同月13日には、Bay Area Monthly magazine243号のインタビューに応じている(トムとジム・ジャームッシュ、そして"Down By Law"という特集であった) 11月22日には、イタリア・サンレモにあるアリストン劇場で行われた"San Remo Festival"にグレッグ・コーエンのアップタイト・ベース付で出演し、このフェスティバルには、"Down By Law"で共演したロベルト・ベニーニも訪れている。(この模様は、イタリアのテレビで放送された) こうして、ミュージカル"Frank's Wild Years"を中心にまわったトムの意欲的な86年が終わった。 そして、翌87年になっても、意欲は留まらなかった。 エルヴィス・コステロ&アトラクションズの"Wheel Of Fortune Tour"にゲスト参加、前年撮影された"Candy Mountain"も公開され、"Smack My Crack -A Reading"(様々なアーティストによる朗読作品で、トムは、ハイウェイを口笛吹いて走りながら、彼の家族の車の遍歴を語っている。ウィリアム・バロウズやニック・ケイヴも参加していた)もGiorno Poetry Recordsからリリースされた。 そして、トム自身のプロデュースによる新作"Frank's Wild Years"も3月にリリースされたのである。 ロサンゼルスでレコーディングされ、キャスリーンとコラボレーションした(作品は、彼女に捧げられている)本作は、トムにとって、初めてCDでリリースした作品となった。 CD版"Franks Wild Years"の一部は、"Hang On St.Christopher"で始まる。 "Swordfishtrombones"では、ベースで活躍したグレッグ・コーエンが今度はホーン・アレジメントを担当、自らもアルト・ホーンで、セント・クリストファーを挑発するかのような演奏を聴かせてくれる。 スタジオ・フェーズがかけられたトムのヴォーカルも新鮮だ。 続くグレッグ・コーエンとの共作"Straight To The Top (Rhumba)"は、マイケル・ブレア、それにトム自身のコンガが、早くトップに昇りつめたい、という焦燥や野心を表現しているかのようだ。 "Blow Wind Blow"では、前2作"Swordfishtrombones"、"Raindogs"でも、不可欠な楽器となったパンプ・オルガンがここでも活躍している。 中盤、"Blow wind blow"と歌うあたりで、悲鳴のようにも聴こえるトムのヴォーカルは、フランクという人物を充分に演じている。 尚、アルバムと同年に発表されたこの曲のビデオ・クリップで、トムはVal Diamondと共演、Ken Nordineがナレーターを務めた。 この映像は、"Tosca" Columbus (サンフランシスコ)で撮影された。 "キャスリーンと俺は、アイデアを一まとめにしたんだ。そいつは、Chi Chi Club ...サンフランシスコのノースビーチにあるんだがね、そこでやったんだ。 丁度ブロードウェイ、Big Al'sの隣さ。 俺は、Val Diamondって女の子と一緒に撮影した。人形役の彼女は目ん玉をまぶたの外側に描いて、スパニッシュドレスを着ていたんだ。で、俺は、彼女の片足のネジを抜いてボトルをねじり出したのさ。エンターテイメント性ばっちりだ" キャスリーンがヴォーカル・アレンジを担当した"Temptation"では、裏声も織り交ぜた新しいスタイルのトム・ヴォーカルを聴くことが出来る。 誘惑に打ち勝てないうめき声のようにも聴こえる裏声は、アルバム中でも特にインパクトのあるものの1つ。 この曲もビデオ・クリップが制作され、トムはリップ・シンクをしている。 情感たっぷりに声を震わせて歌われるワルツ"Innocent When You Dream (Barroom)"は、本作品を代表する名曲であり、同時に、実にミュージカル的だ。 ヴォーカルはトムの多重録音。そのヴォーカルを際立たせる鉄琴の音色も実に、ドリーミー。 まさに、懐かしく、満たされていた夢見る頃の思い出だ。 後に、1995年の映画"Smoke"でもラストで効果的に使用され、映画に優しさを与えていた。 童話的で、夢のような前曲の夢を覚ますかのような鶏の鳴き声が朝を告げ、容赦なく現実に引き戻される"I'll Be Gone"のクレジットには、Tom Waits:Vocal&Roosterとあるが・・・鶏もトムがやっているというのだろうか? あるいは、トムが鶏の首を絞って叫ばせたのだろうか? ウェスタン風の"Yesterday Is Here"は、ラリー・テイラーのベースに、トムのヴォーカル、ギター、タンバリンというシンプルな構成だが、エコーの効いたヴォーカルが、曲に厚みを持たせている。 不協和音のメロトロンにオプティゴン。そして、夢遊病者のたわ言のようなトムのぼそっとしたヴォーカル。歌詞はといえば"夢の中で起こしてくれ" つまるところ、現実世界で起こさないで欲しいようだ。 そんな"Please Wake Me Up"は、後半、昔の日本のラジオを思わせるような、のどかで懐かしい旋律が流れている。 そして、一幕のラスト・ソング"Franks Theme"は、二幕につながる、フランクの再度の旅立ちが、トムのパンプ・オルガンの弾き語りで歌われている。 二幕の冒頭を飾る"More Than Rain"は、全編に渡ってフィーチャされたウィリアム・シメルのアコーディオンが印象的だ。 この曲は、後に、エルヴィス・コステロがカヴァーしている。 "Way Down In the Hall"は、穴に悪魔を埋めれば助かる、という何とも神を皮肉った歌。 トムのヴォーカルの穴底に響くようなヴォーカルのエコー、マーク・リボットの悪魔の蠢くようなギターが素晴らしい。 グレッグ・コーエンとの共作"Straight To The Top (Vegas)"では、ナイトクラブ歌手さながらの言葉を引き伸ばした歌い方を、ウィリアム・シメルのピアノが盛り上げている。 後半のラルフ・カーニーのサックス・ソロもノリノリで、まさにヴェガス、といった曲だ。 前曲から続く"I'll Take New York"は、歌詞に合わせて、シャンパンの栓を抜くような音が入っていたり、近づいたり遠ざかったりするサックスがあったりと、賑やかな1曲。 気合を入れすぎたフランクは、ラストで咽こんでいる。 "Telephone Call From Istanbul"でバンジョーを演奏しているのは、マーク・リボット。 ラストのファーフィサ・オルガンのひずみ具合が、フランクの状況を表しているかのようだ。 そして、"Cold Cold Ground"になると、もはやフランクは、救い難い状況になっている。 タイムズ・スクエアは夢のまた夢となり、冷たい、冷たい地面に埋めてしまう。 だが、そんなフランクとは裏腹に、元ロス・ロボスのデイヴィッド・ヒダルゴが演奏するアコーディオンの音色がどこか暖かく、本作の中でも、とても美しく印象的な1曲となっている。 夢は覚め、現実を受け入れる時が来た。 もう昔には戻れない。そんな一人ぼっちのフランクの心を慰めるかのような"Train Song"は、パンプ・オルガンやアコーディオンの旋律が、実に優しい。 そして、"Innocent When You Dream (78)"。 こうして、ここまでの彼の半生は、振り返る思い出となった。 決してそこには戻れない、振り返るだけのもの。 だが、この後も、フランクの生の旅は続く。ならば、彼は、成功への階段を、新しく作り出すことも出来るのだ。 本作がリリースされた87年3月から4月頃、トムは、家族と共にニューヨークからロサンゼルスに引っ越した。 そして、秋の"Frank's Wild Years Tour"に備えたのである。 |