�i EX-2.��5�ԂP�y�͂��j

���쌤����i06/04/25�j�@4�N�@���a��

0.��

1.�X�^�[�����̐��ƌ|�p����

2.�\�r�G�g�Љ�Ɖ��y�Ɓ|<�v���E�_�ᔻ>�ȑO

3.<�v���E�_�ᔻ>

4.�\�r�G�g�Љ�Ɖ��y�Ɓ|<�v���E�_�ᔻ>�Ȍ�

5.�l�@

6.����̓W�]

0.���\�҂͑O�N�x�̌�����ɂ����āA20���I���V�A�̍�ȉƃV���X�^�R�[���B�`Shostakovich,Dmitry Dmitriyevich(1906-1975)�̌����ȑ�4��op.43�i�ȉ���4�ԂƂ��\�L�j�y�ь����ȑ�5��op.47�i�ȉ���5�ԂƂ��\�L�j�𑲋Ƙ_�������ɂ����Ĉ����Ƃ����B

�{���\�ł́A�����ȑ�4�Ԃ̍�Ȋ������ɋN������<�v���E�_�ᔻ>�Ɠ����̃\�r�G�g�Љ�ɂ�����|�p�����̗��j�������A������i�ɑ��čX�ɗ�����[�߂邱�Ƃ�ڕW�Ƃ������B

1.�X�^�[�����̐��ƌ|�p����

�u�l���v�Ƃ������t������B

�y�l���z�k�����l��������������܂��ĕs���Ȏ҂�r�����邱�ƁB�ƍِ��}�ȂǂŁA�����̔��Δh��Ǖ����邱�ƁB//��g���ꎫ�T����

1922�N�A�X�^�[���������Y�}���L���ɏA�C���A������́u�ƍّ̐��v�ƂȂ��Ă���1953�N�ނ��v����܂ł�30�N�ԁA�\�r�G�g�ł͐����A���w�A�|�p�A�l�X�ȐE�Ƃ̐l�X���u���v���v�̃��b�e����\���s�K�ȉ^������B����1930�N��̌㔼�A���Y�}�����ψ���ɂ���đ�ʂ̐l�X���s���ȍٔ��Łu�l���̓G�v�Ƃ��ꂻ�̑啔�������Y�A�������ꂽ�Ƃ����ߌ��I�ȗ��j������B���Ɍ����u��l���v�̎���ł���B

�u�l���v�̗��R�͗l�X�ł���B

�X�^�[����������u�S�̎�`�v�̎Љ�ɂ����č����͐�������������̈�ɂ����ē}����߂�v�z�Ɏ^������K�v���������B�ق������鐭���ƁA�X�^�[�������������悤�Ǝ��݂�ߌ��ȍ�ƁA�|�p�Ƃ͊F���ǂɕ⑫����A��L�̉^����H�����B

�����ƒP���Ȏ��������B���̌��͎҃X�^�[�����́A���炪�o���������y���ڂɂ������͂ЂƂɂ����āA�����ł��C�ɏ�邱�Ƃ�����Α����閧�x�@���o�������A�u�l���̓G�v�𑒂肳�邱�Ƃ��\�ł������B�X�^�[���������ł͂Ȃ��A���Y�}�����ȂǓ����̌��͂����҂����l�ł���B

���̎���u�l���v�����l�X�̑����͊v���ӎ����������ߌ��h�ł͂Ȃ��A����������������݂����������ʂ̎s���������̂ł���B

���������̐����ꑁ���@�����l�X�̓\�r�G�g�������葁���ɍ��O�ւƓ��S����B��ȉƂł�S�E�v���R�t�B�G�t��I�E�X�g�����B���X�L�[��������邱�Ƃ��o����B

�V���X�^�R�[���B�`�͎����̋ߕӂ̐l�Ԃ����X�Ɂu�l���v���Ă����ł������ɂ��ւ�炸�A�����Ď���̈ӎv�ō��O�֍s�����Ƃ͂Ȃ������B�����ł͌����̃\�r�G�g����������l�Ƃ��āA�|�p�E�ȊO�ł����̖ʂ��]������Ă���B

2.�\�r�G�g�Љ�Ɖ��y�Ɓ|<�v���E�_�ᔻ>�ȑO

�E�v�����^���A����

�E�k�`�r�l�E�`�r�l�̔���

�E�q�`�o�l�̔����Ɖ��

�v���ȑO�A���V�A�ł͕n�x�̍������ɑ傫�������B�M���K���̐l�X�ƘJ���ҊK���i�v�����^���A�[�g�j�̐l�X�Ƃ̐������͊v���ƌ�̋��Y��`�Љ�ɂȂ��邱�ƂƂȂ�B

�P�X���I�㔼�̃��V�A�ł͂��������v�����g���N�g�̐l�X�ɂ���Č|�p��簐i���ꂽ�B�S�[�S���B�̏�����A���\���O�X�L�B�̃I�y���s�{���X�E�S�h�D�m�t�t�Ɍ�����悤�Ȓ鐭�ᔻ���ɋ����邱�Ƃ��o����B�ނ�̓��V�A�̖��w���O�̂Ȃǂ���i�Ɏ�荞�݁A�u��薯�O�ɋ߂��|�p�v��ڎw���A�����̑傫�Ȏx�����B

�v���Œ鐭���|��A���Y��`�������オ��ƁA�����B�̌���\�ɏo�����V�����|�p�̑n�������Ɏ��g�ނ��Ƃ��ł���悤�ɂȂ�B�����̍�ȉƂ����m�̃A���@���M�����h�Ȑ��_����荞�ݎ����ŐV�����|�p�ݏo�����ƂɈӗ~��R�₵�Ă����B�P�X�Q�Q�N�U���c�u���O�ɂh�f�m�l�i���ی��㉹�y����j����������ƁA����Ɍĉ�����悤�ɗ��N1923�N���X�N���ɂ`�r�l�i���㉹�y����j�A�Q�S�N��s���j���O���[�h�ɂk�`�r�l�i���j���O���[�h���㉹�y����j����������B���̎��A�T�t�B�G�t�͎����B�̑n�슈���ɂ�����Z�@��|�p�_�͖��O�Ƃ̊Ԃɍ�������Ă��邱�Ƃ��x�����Ă����B�܂��A�����ɖ��O�ɋ߂���O�̂▯�w�Ȃǂ�P�ɍ�Ȃ��A���t���邾���̍s�ׂ��n��ӎ������������̂��A�Ɣ������Ă���B���̃A�T�t�B�G�t�̔����͂��̌�̃\���B�G�g���y�E�̑Η��\�}�𑁂����\�z���Ă�����̂ł���A���ɋ����[���B

�A�T�t�B�G�t���x�������Ƃ���A�����̘J���ҒB�ɂ̓I�y��������Ȃ̉��l��]�����邱�Ƃ͂ł��Ȃ������B�����������O�Ɖ��y�Ƃ̊i���߂邽�߂ɔ��������̂��q�`�o�l�i���V�A�E�v�����^���A���y�����j�ł������B�q�`�o�l�͂��̑������A�}�`���A�̉��y�Ƃ���\�����ꂽ�g�D�ł���A�`�r�l���|�p���y�ɂ���Ė��O�́u�ォ��v�V�������y��ڎw���̂ɑ��A�q�`�o�l�́u������v�̊�������{�Ƃ���c�̂ł������B

�����������y�����͉ߋ��̃��V�A���y�E�̓`���P���A�����u�v�����^���A�ƘA�т����ŏ��̉��y�����v�ł���Ƃ��āA���O������Ȏx���𗁂т��B

�����������̒c�����A�}�`���A����Ȃ��Ă��邱�̑g�D�Ɋm�ł���|�p���O��ڕW�Ȃǂ͑��݂��Ȃ������B����ɓ}�̕������́A�u���m�ɓł��ꂽ�u���W���A�h�̉��y�Ƃ͈�ؔF�߂Ȃ��v�u�J���҂Ɗ����ɋc�_���d�˂������œ�������̂��特�y�̊�{���_�����グ��ׂ����v�Ȃǂ́u�r���I�v�ȏW�c�Ɖ����Ă����B�i�J�o���t�X�L�B�̗l�ȉ��y�Ƃ��������Ă������A�ނ�͓}���Łu�u���W�����v�ƌĂ���ȉƂ���̋��������Ă����B�j

�q�o�`�l�͂P�X�R�O�N��ɓ���Ɓu�G���������v�Ƃ����ߌ��ȃX���[�K�����f���V���X�^�R�[���B�`��v���R�t�B�G�t�Ȃǂ̍�ȉƂ��u�G�̃C�f�I���M�[������ȉƃO���[�v�v�Ƃ����e���n�߂��B

�����̌|�p�Ƃ͂q�`�o�l��ɂ��Ȃ��������ނ�ɂƂ��ĕs�K�������̂́A�}�����̊������w�����Ă����Ƃ��������ł���B�}�Ɩ��O�̎x���Ċ��C�𑝂����q�`�o�l�ɔߊς��A�c������ɂ�����ȉƂ͑����B

�������P�X�R�Q�N�A�X�^�[�����̎w���ɂ���Ă��ׂĂ̕����g�D�����U�������A�q�`�o�l�����̒��Ɋ܂܂�Ă����̂ł���B�����I�Ǘ��͂��ׂē}���s�����ƂɂȂ����B�������Ĕ���������ȉƓ����̑啔���͌����}�̐���ɒ����Ȗ}�f�ȍ�ȉƁA�܂�͌��q�`�o�l�̉���ō\������Ă����̂ł���B

RAPM�̉�̂���5�N�ȏオ�o���A�\�r�G�g���y�̃��_�j�Y���ɑ��鍂�܂肪���_�ɒB�����ہA<�v���E�_�ᔻ>�͋N�������B

3.<�v���E�_�ᔻ>

1936�N1��28���A�i�V���X�^�R�[���B�`�������ȑ�4�Ԃ̍�Ȋ�����簐i���Ă���Œ��A�j���Y�}�����ψ���@�֎��w�v���E�_�x�̎А��ɂ����āA���̂悤�ȕ��͂����\���ꂽ�B

�u�i�O���j...�̌��ɂ����Ă͂��Ƃ��璲�q�͂���́A��̂킩��ʉ��̗��ꂪ�A�ŏ��̏u�Ԃ��璮�O��䩑R���������߂�B�����̒f�ЁA�y��̖G��́A������A�a���A���ؐ��̒��ɒ��݁A�Ƃяo���A�܂������Ă����B���́w���y�x�ɂ��Ă������Ƃ͍���ł��肻����L�����邱�Ƃ͕s�\�ł���B

�قƂ�lǰ��S�̂ɂ킽���Ă����ł���B����̏�ł͉̂͋��ѐ��ɂ���Ă����������Ă���B��ȉƂ����܂��ܕ����ȁA�����ĉ�����Ղ������̏����ɓ��ݍ��Ǝv���ƁA�ނ́A�܂�ł��̂悤�Ȗ�Ђɜ��R�Ƃ������̂悤�ɁA�������ɉ��y�I�r�����m�̖��т̒��֓������݁A���̍r�����m�͎��ɂ͉����s��i�J�R�t�I�j���j�ɓ]������B���O�̗v������\���̖L�����͋C�Ⴂ���݂����Y���ɂ�Ă����������Ă���B���y�I��������M��\�����ׂ��ł���Ƃ����킯�ł���B

����炷�ׂĂ̂��Ƃ͍�ȉƂ̔�˂��炭��̂ł͂Ȃ��B�ނ����y�ɂ���ĕ����ŗ͋��������\������\�͂������Ă��Ȃ����Ƃ��痈��̂ł͂Ȃ��B����͌ÓT�I�ȉ̌����y�̉��������v���N�����Ȃ��悤�ɁA�̈ӂɁw�A�x�R�x�x�ɍ��ꂽ���y�ł���B���̉��y�͋ɍ��I�|�p����ʂɉ����ɂ����ĕ������A���A���Y���A�`�ۂ̉���₷���A���t�̎��R�ȋ�����ے肷��Ɠ����悤�ȁA�̌��ے�̌����̏�ɍ\�����ꂽ���̂ł���B...�i�����j

�\���F�g���y�ɂ����邱�̂悤�ȌX���̊댯���͖��Ăł���B�̌��ɂ�����ɍ��I�b�`�͊G��A���A���w�A����w�A�Ȋw�ɂ�����ɍ��I�b�`�Ɠ������������̂ł���B���u���W���A�I�w�v�V�x�͐^�̌|�p�A�^�̉Ȋw�A�^�̕��w����̕����ւƓ����̂ł���B

�w���c�F���X�N�̃}�N�x�X�v�l�x�̍�҂͎��Ȃ̎�l���Ɂw��M�x�^���邽�߂ɁA�W���Y���炻�̋C�Ⴂ���݂��A�z���I�ȁA����I�ȉ��y���ؗp���Ȃ���Ȃ�Ȃ������B

...�i�����j�킪���̔�]�Ƃ����|���y��]�Ƃ����܂�Ł|���Љ��`���A���Y���̉������Đ����𗧂ĂĂ��鎞�A����͂����̑O�ɃV���X�^�R�[���B�`�̑n���̒��őe�삫��܂�Ȃ����R��`����Ă���̂ł���...�i�����j

�����Ă���炷�ׂĂ��e��Ō��n�I�ŁA�ڑ��ł���...�i�����j�B�ł��邾�����R�ɋ߂������V�[�����������߂ɉ��y�͍A���Ȃ炵�A�f�������A�����͂��܂��A�b���ł���B�����āw�����x�͉̌��S�̂ɂ킽���čł��ڑ��Ȍ`�œh�肽�����Ă���B...�i�����j

���炭��ȉƂ̓\���F�g�̒��O�����y���牽�����҂��A�������߂Ă��邩�Ƃ������ƂɎ����X���悤�Ƃ��Ȃ������̂ł��낤�B�ނ̉��y�����N�Ȏ���������w�B����`�ҁE�`����`�ҁx�ɂ������������悤�ɁA�ނ͎��Ȃ̉��y���̈ӂɈÍ������A���̒��̂��ׂẲ��y��ڒ��ꒃ�ɂ������̂悤�ł���B�v*1

�܂����N2��6���ɂ�”�o���G�̂���”�Ƃ�����ڂō�ȉƂ̃o���G���y�A�s���邢����top.39�ɑ���ᔻ���s��ꂽ�B

�����͂܂��Ɂu��l���v���n�܂낤�Ƃ��鎞��ł������B����̓V���X�^�R�[���B�`�ȊO�̍�ȉƂɂƂ��Ă��A�Ռ��I�Ȏ����ł������B

<�v���E�_�ᔻ>�Ƃ͂���������A�̔ᔻ�������w���B

4.�\�r�G�g�Љ�Ɖ��y�Ɓ|<�v���E�_�ᔻ>�Ȍ�

<�v���E�_�ᔻ>��A�댯���ڂ݂�����̈ӎu���т������������Ȑl�X�͂ǂ��Ȃ������B��L�̒ʂ�ł���B����o�c�҂̃��C�G���z���h���n�߂Ƃ���l�X�ł���B

�����̍˔\���鉹�y�Ƃ͂��̎����ɊC�O�֓��S�����B�����Ďc��l�X�͍�ȉƓ����̒�߂�u�Љ��`���A���Y���v�ɏ���������Ȃ�]�V�Ȃ����ꂽ�B���ɂ͎���̕ېg�̂��߂ɓ����̑O�q���y�i�I�v�f�j�ɑ��ăo�b�V���O���s�����B��������ȉƂ́u���Ȕᔻ�v�̖��ڂŎ���̉߂���F�ߌ�̍�Ȋ����ł͒��ӂ�˂Ȃ�Ȃ������B

�������������ŐV�������y���_���ȗl���̒a���E���W��҂��Ƃ͂ł����ł��낤���B1953�N�A�u������v�ƌ�����N�܂ŕ\�ʓI�ȃ��V�A���y�̐i���͎~�܂��Ă����Ƃ����Ă��ߌ��ł͂Ȃ����낤�B

1953�N�A�t�����j�R�t�ɂ���Č������K�����ɘa����u������v���n�܂�ƁAA�E�V���j�g�P��A�E�n�`���g�D���������n�߂Ƃ����l�X�����X�ɐV�������y�݂̍���ɂ��ċc�_���n�߂��B�i���̎��V���X�^�R�[���B�`��47�B�����ȑ�10�Ԃ���A�V���ȑn�슈���̎����ւƓ����Ă����̂ł���B�j

5.�l�@�|<�v���E�_�ᔻ>�čl

�����ȑ�S�ԁE��T�Ԃ�<�v���E�_�ᔻ>�ɂ��Ă͌��݈ȉ��̂悤�ȍl�@���嗬�ƂȂ��Ă���B

�@�@�V���X�^�R�[���B�`�͌����ȑ�S�Ԃ�<�v���E�_�ᔻ>�ɂ���A�̔ᔻ����A�u�l���v�����ꏉ����P���B

�A�@�V���X�^�R�[���B�`�͌����ȑ�T�Ԃ��u�l���v��邽�߂ɍ�Ȃ����B

�B�@�@�A�A���V���X�^�R�[���B�`�̍�ȗl���͑�S�ԂƑ�T�Ԃ̊ԂŌ��ς���B��S�Ԃ͑O�q�I�Ȏ�@�����߂�킸�g�p������i�����A��T�Ԃ͂�薯�O�ɕ�����₷�����e�ɂȂ��Ă���A�Z�p�I�ɂ́u��ށv���Ă���i��ނ������j�B����Ό����ȑ�S�Ԃ͌��l�����A��T�Ԃ͑f�l�����Ƃ����]�����Ȃ���Ă���B

�܂����\�҂͇@�ɑ��Ă͈ȉ��̂悤�Ȋϓ_����ے�I�ł���B

<�v���E�_�ᔻ>���Č����ȑ�4�Ԃ̏�����ނ����A�Ƃ����̂͗L���Ȓ���ł͂��邪�A��ȉƂ�1936�N4��26���ɂ��̋Ȃ����������A�����̃��n�[�T���܂ōs���Ă���B�������A���̃��n�[�T���͓��N��12��10���A�Ȃ�Ə����\����̑O���܂ōs���Ă���̂ł���B

�g�ɔ���댯�������Ȃ���̏������ԂƂ��Ă͍�������������Ԃł͂Ȃ����낤���B��5�Ԃ͂��̓P��킸��4�������1937�N4��18���ɒ��肳��A3�����Ŋ������Ă���B

����Ƃ��Č����Ă���<�v���E�_�ᔻ>�����ۂ̍�ȉƂ̔����ƕs���R�ɒ������Ԃ͊�ȐH���Ⴂ�����݂���B�����A�w�v���E�_�x���̎w�E�����ۂɏ�L�̗l�Ȕ������������̂ł���A���̎��_�ő�4�Ԃ͔j������悢�B�����łȂ��Ƃ��A���n�[�T�����s���K�v�܂ł͊����Ȃ��B

�i�}�[1�j�������ɂ����������������̒ʂ�A<�v���E�_>�ᔻ�̎n�܂�P�X�R�U�N��1���`�P�Q���܂łɐg�ӂ̐l�Ԃ��ߕ߂��ꂽ�肵���o�܂͂Ȃ��B�\�r�G�g���y�j�ƃV���X�^�R�[���B�`�ɂ����āA<�v���E�_�ᔻ>�͈�̓]���_�Ƃ��đ������Ă��邪���̔ᔻ�ƁA���Ɍ����u��l����Ƃ̊Ԃɂ͋͂��ł͂��邪��̃^�C�����O�����݂���B

�܂��J���ҊK���̐��_��v�����^���A�y�h����V���X�^�R�[���B�`��̍�i�����S�Ɏ�e����Ă��Ȃ��Ƃ�����<�v���E�_�ᔻ>�Ɏn�܂������Ƃł͂Ȃ��B�O�q�̒ʂ�q�`�o�l���ϋɓI�Ɋ����𑱂��Ă��鎞����A�V���X�^�R�[���B�`��v���R�t�B�G�t�Ȃǂ̑O�q�I��ȉƂ͂��������U�������Ɏ����Ă����̂ł���B

�����̕����ł��V���X�^�R�[���B�`��<�v���E�_�ᔻ>������̏Ռ��ɂ��Ă͉����ȋ^���Ȃ��m�肵�Ă���B�������A�w�v���E�_�x�̕��͂𒍈Ӑ[���ǂނƁA���̔ᔻ�̑Ώۂ̓V���X�^�R�[���B�`�l�Ɍ��������̂ł͂Ȃ��A������̃\�r�G�g���y�E�̌X���ɑ��Ă̌x���̂悤�Ɏ�邱�Ƃ��o����̂ł͂Ȃ����낤���B�i����Q�Ƃ����v���E�_�͂P�X�T�Q�N�Ɉ�㗊�L���ɂ���ĖM�ꂽ�҂ł���B����ȍ~�̖M���Ɂw�،��x�Ȍ�̂��̂Ɋւ��ẮA�u����炷�ׂĂ̂��Ƃ͍�ȉƂ̔�˂��炭��̂ł͂Ȃ��B�v�Ƃ��������������ۂ蔲�������Ă�����̂��قƂ�ǂł���B�܂�s�v���E�_�t�ɂ���Ă��������V���X�^�R�[���B�`��l���U������Ă���悤�Ȋϓ_����|��Ă���B�j

����������A�̔ᔻ���������S�Ԃ�P�闝�R�͌�������Ȃ��ɂ��ւ�炸�A�V���X�^�R�[���B�`�͑�S�Ԃ̏�����P��B���������l�@���l����ƁA�V���X�^�R�[���B�`���ɑ�S�Ԃ���������R���h���V���́u�����̎w���҃V���e�B�[�h���[�����y�𗝉����Ȃ��������߁A�t�ɑ�O�Ɉ��e����^�����˂Ȃ������v�u�y�Ȃ��t�B�i�[���ɐi�ނƊy�c���͂����炳�܂Ɍ����Ȃɑ��Č����������������v�Ȃǂ́u���n�[�T�����s���v���M�ߐ���ттĂ���B���O�����łȂ��y�c����w���҂�̃v���t�F�b�V���i���̐l�X�Ǝ����̊Ԃɂ��A�傫�ȉ��y�I�ȍa������Ă��܂������Ƃ���ȉƂ͎��o�����̂ł͂Ȃ����낤���B

�A�̌����ȑ�T�ԂƁu�l���v�̊֘A���Ɋւ��Ă͂�����x�̗��Â��͊��ɂȂ���Ă���B

��ʂɁA<�v���E�_�ᔻ>�����V���X�^�R�[���B�`�͌��I�Ɂu�l���̓G��Ƃ��ꓢ�_����łȂ��s��������̂܂ꂽ�ƌ����Ă���B�����������_�������ȑ�5�Ԃ̉��t�ɂ���Ĉ�]�����A���_�Ɏ������Ƃ����p�Y�I�G�s�\�[�h�͗L���ł���B

�\�������E���H���R�t�́w�،��x�ł́u�V���X�^�R�[���B�`�v�͑听�������߂���5�Ԃɂ��ĕs�����q�ׂĂ���B��5�Ԃɂ́u�������ꂽ����v������A�����������ɏ^���钮�O�͋����ł���A�Ƃ����ߌ��ȓ��e�ł���B

�܂�����Ń��[�����EE�E�t�@�[�C�́w�V���X�^�R�[���B�`�x�ł́A����������d����I�G�s�\�[�h�ł͂Ȃ��A�Ƒ���F�l�A�����Ď��g�̏����ɑ��Ă̋��|�Ɛ������Ȋ����ƁA���̐����ɂ�鏟���A���g���`����Ă���B

�i�}�[1�j���������������B<�v���E�_�ᔻ>�O��ɍ�ȉƂƐe���ȊW�ɂ������g�D�n�`�F���X�L�B�����͂P�X�R�V�N�ɑ������A���N�P���ɏ��Y����Ă���B�܂��ɑ�T�ԍ�Ȃ̂��Ȃ��̏o�����ł���B�g�D�n�`�F���X�L�B��<�v���E�_�ᔻ>����V���X�^�R�[���B�`���^�������A�X�^�[�����ɑ��ăV���X�^�R�[���B�`�̒n�ʂ��m�ۂ��邽�߂̒Q�菑�������Ă���B�ނ̑ߕ߂͂P�X�R�V�N�̂U���ł���A��T�Ԃ̍\�z�ɉ��炩�̌`�Ŋւ��\���͂���Ƃ����邾�낤�B

�����������ł��ЂƂ̊�ȓ_�����݂���B�u���̌����ȂȂ̂��H�v�Ƃ������Ƃł���B�O�q�̂悤�ȃv�����^���A�I�Ȋϓ_�ɗ��ĂA�}�▯�O������Ȏx���邱�Ƃ��ł���̂͌����Ȃł͂Ȃ��A�v�����e�[�}�ɂ�����O�̂▯�w��p��������ȃI���g���I�̂悤�ȍ�i�ł͂Ȃ����낤���B(������N��<�W�_�[�m�t�ᔻ>�̍ۂɂ͍�ȉƂ̓I���g���I�s�X�̉́top.81�ɂ��ٖ����s���Ă���B�j

���\�҂ɂ��O��̍l�@�ł��q�ׂ��Ƃ���A�t�H�[�N���A����̈��p�͑�S�Ԃ����T�Ԃ̊Ԃŏ������Z�@�̂ЂƂł���B���ʓI�ɑ�T�Ԃ̂����I�W��Ɋ�������A���|�I�ȏ^���V���X�^�R�[���B�`�͓����Ƃ͂����A���̂悤�ȁu���Łv��łK�v���{���ɂ������̂��낤���H

�O��̔��\�ł��q�ׂ��Ƃ���A�V���X�^�R�[���B�`�̑�S�ԂƑ�T�Ԃ͑���ۂł͑S���قȂ�ȂƑ���������̂́A���I�ȍ\���̈�v����̋��p�ȂǁA�����̗ގ��_�����邱�Ƃ��o����B

�B�Ō�����قǂ̋}���ȕω��͑�S�ԂƑ�T�Ԃ̊Ԃɂ͑��݂��Ȃ��B

���\�҂͏�L�̂R�_�ɑ���ᔻ�I�l�@����A�V���X�^�R�[���B�`�̌����Ȃ̑�T�Ԃ̍�Ȋ����́A”�����ǂ��ɂ�Đ[�܂��Ă������O�Ǝ��g�̉��y�Ƃ߂悤�Ƃ���A�u�����I���݁v�̐������������̂ł͂Ȃ���”�Ɛ�������B��ȉƂ́A���O�ւ̎�e�Ǝ��g�̉��y���̎咣�A�Ƃ������ʐ��������������Ȃ������I�ɂł͂Ȃ��A����̈ӎv�ōs�����̂ł͂Ȃ����낤���B

6.����̓W�]

<�v���E�_�ᔻ>�Ɠ����̃\�r�G�g�|�p�ɑ��錤�����s�������Ƃɂ��A1936�N�̃V���X�^�R�[���B�`�̊����ɑ���u����v�ɁA�ᔻ�𓊂��邱�Ƃɐ��������B����͓����ڂɊւ���X�Ȃ镶���������s���A���\�҂̈ӌ��̕⋭�Ƃ������B

*1�@��㗊�L�w�\���B�G�g���y�̎O�\�N�xpp31-32�������͖|��҂ɂ��B

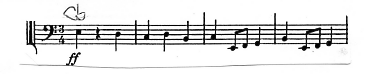

�iEX-1.��S�ԂQ�y�͂��j

�i

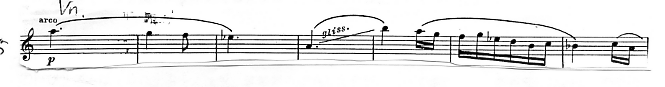

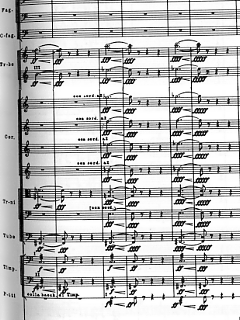

EX-2.��5�ԂP�y�͂��j

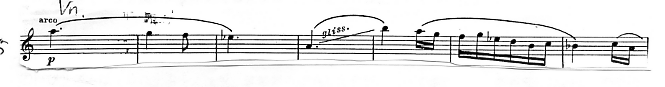

�i EX-3.��5��2�y�͂��)

(

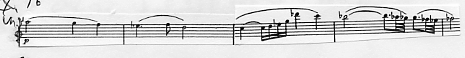

EX-4.��5��3�y�͂��)

(EX-5.�\���`����̋��ʓ_�j

�iEX-6.��4�ԂP�y�͂��j

�Q�l����.

����������

�EFanning,David ed. Shostakovich Studies ,Cambridge University Press,1995

�E�ɓ���Y���w�V���X�^�R�[���B�`�匤���x�@�t�H�Ё@1994�N

�E��t���w��ȉƁ@�l�ƍ�i�V���[�Y�|�V���X�^�R�[���B�`�x�@���y�V�F�Ё@2005�N

���]�`

�E�\�������E���H���R�t�� �w�V���X�^�R�[���B�`�̏،��x ���쒉�Y��@�������_�V�Ё@1980�N

�ED�E�\�����`���X�L�C �w�V���X�^�R�[���B�`�̐��U�x ��ь��g��@�V����Ё@1984�N

�E���[�����EE�E�t�@�[�C �w�V���X�^�R�[���B�`�|���鐶�U�x �����[��E���X�ؐ�b��@�A���t�@�x�[�^

�E�\�[�t�B���E�w�[���g���@ �w�����ׂ��V���X�^�R�[���B�`�x �T�R��v��@�}�����[�@1997�N�@

�E�V���X�^�R�[���B�`�E�K���[�i�A�V���X�^�R�[���B�`�A�}�N�V���@���@�A�[���h�t�E�~�n�C���ҁ@�w�킪���V���X�^�R�[���B�`�|���߂Č������ȉƂ̑f��x �J�X�`���[���̉��@�c���q�ďC�@���y�V�F�Ё@2003�N�@2002�N

���\���B�G�g�j����

�E�ɓ��b�q�w�v���Ɖ��y�|���V�A�E�\���B�G�g���y�����j�x���y�V�F�Ё@2002�N�@

�E��㗊�L�w�\���B�G�g���y�̎O�\�N�x�@�}�ԏ��[�@1952�N

�E�~�ËI�Y�w���V�A���y�čl�̒��̃V���X�^�R�[���B�`�x�w�v�z�x��952��pp107~121 ��g���X 2003�N

�����v���E�_�ᔻ������

�E������l�w1936�N�s�v���E�_�t�ᔻ�ƃV���X�^�R�[���B�`�x�w�]�����̉��y�|�V���I�̉��y�w�t�H�[�����xpp326~332�@���y�V�F�Ё@2002�N

�����T

�E�w�j���[�O���[�����E���y�厫�T�x�@�u�k�Ё@1993�`95�N

�ESadie,Stanly. ed. The New Grove Dictionary of Music and Musicians.29 vols.2nd ed. London:Macmillan,2001

���y���o�W.

"D.Shosrakovich collected works in forty two volume 2"�@

"D.Shosrakovich collected works in forty two volume 3"�@

�I�x�t�p���u�|�������r���s�M���x���{�p�t,1982,�R���q���p�~�y�u,�������y�~�u�~�y�z

�w�V���X�^�R�[���B�`�����ȑ�S�ԁx�@

�w�V���X�^�R�[���B�`�����ȑ�5�ԁx�@

�S���y���o�Ł@�P�X�X�P�N�@�����L�v���

���\���W�����ɂ��� / 2000�N�x / 2001�N�x/2002�N�x /2003�N�x/2006�N�x |

||

|