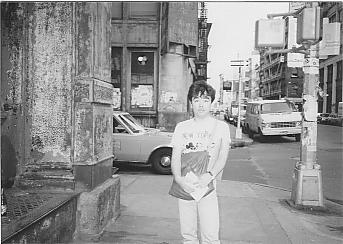

1984年夏、初めての海外旅行でNew Yorkに行って来た。

セントラル・パークや街頭で、いろんなバンドが無許可でプレイしていた。

今では、日本でもストリートパフォーマンスをよく見かけるが、当時はあまり普及しておらず、新鮮な体験だった。なぜかロック系ではなく、比較的セッションがしやすいジャズコンボがほとんど。そして、現在においても、日本人のストリートパフォーマンスと決定的に異なる点を鮮明に覚えている。

それは、楽器やアンプが安物で古いということ。

なのに、出てくるサウンドは素晴らしいものがほんとに多かった。

サウンドが素晴らしい−というのは、なにもひとりひとりのテクニックだけを言っているのではない。全体を見据えたバランス感覚、といったらよいだろうか、音の出し入れ−つまり出るところは出る、引くところは引くという呼吸が的を射ていた。

ジャズは音による“会話”だ。

メンバー同士の間の音の会話、そして自分と、自分の楽器との会話。

長年使用している楽器やアンプは、きっと相性がすこぶるよく、高価な新品に手をだすカネもなく、その必要も感じない。それは、自分たちが出す音に誇りをもっているからこそ…と。

これは想像だが、当たらずも遠からずではないかナ。

夕暮れのグリニッジヴィレッジ、セッションの前にある楽器ケースに1ドルを置いて、安ホテルに帰った。

99年にその頃のことを思い出し、「Darkend〜Sunnyday」という曲を作った。

趣味ではなかったがお付き合いでブロードウェイのミュージカルも観た。

誘ってくれた人と自分以外、周囲に日本人はひとりもおらず、見渡すと皆ドレスアップしている。

完全に雰囲気に飲まれ、ジーパンにずた袋のボクは英語劇を観ながらひとり宙に浮いていた。

現実なんだけど夢の世界にいるような−と書くと聞こえはよいが、N.Yの街を一人歩いていると、『今、自分はどこにいる?いったい誰なんだ?』なんて思った。

自分の存在が本当にちっぽけに思え、ボクがいようといまいと世界は動いているし、ここで死んでもパスポートが無かったら身元不明の若い東洋人−で済まされてしまうんだろうな、と。

しかしそれと同時に、この瞬間、本当に《自由》なんだな、と妙に嬉しくあったことも確かだった。

気さくなキューバ人のタクシー運転手に「あんたはメキシコ人か?」と言われた。