|

P.16、17、18、19、20

ディランその愛の旅 中山容

ボブ・ディランはウディ・ガスリーの自叙伝を読んで、放浪の旅に出た。

一九六〇年の冬である。

ウディ・ガスリーは一九三〇年の不況のころ、ギター一本をもって大陸をさまよい歩いたフォーク・シンガーだった。

十九歳の少年ロバート・ジンママン別名ボブ・ディランは、ウディが語る放浪生活の一場面に特に感激した。

それはこうである。

貨物列車の屋根の上で出会った若者にウディが歌をきかせていたら、急に雨が降ってきた。

若者は着ていたセーターを脱ぐと、ギターが濡れないようにそれをそっとかぶせた。

ウディも自分のシャツをその上にのせた・・・。

「汽車に乗っていると、そういう人たちにめぐり会える」―ディランはじっとしていられない気持だった。

私はこの逸話の中にボブ・ディランの秘密をみる。

「そういう」と彼が言ったのは、ディラン自身がほとんど生まれながらにもっている気質がまだ言葉にならないまま、憧れていた生き方を実践している、という意味だった。

ディランの歌が私たちに聞こえてくるようになると、それがどういうものだったのか、少しずつわかってきた。

それはリアルなもの、自由な心、人間が生きのびるに必要な愛、といえるだろう。

だが、この道は果てしなく、そしてきびしいはずだ。

思想を地図として

「どれだけ道をあるいたら /

一人前の男としてみとめられるのか?」とディランはうたう。

この「風に吹かれて」は一九六二年四月ニューヨークのカフェの片隅でうまれた。

「勝利をわれらに」という歌とともに、当時盛んだった公民権運動に欠くことのできないものになった、この歌はこう結んでいる。

「友よ、こたえは風に舞っている」。

この頃からだんだん有名になりはじめたディランは、予想もしなかった経験をすることになる。

仲間が仲間でなくなり、やりたいようにやることが裏切りとしてののしられ、自分に忠実であることが相手を傷つける。

社会と摩擦を避け、人びとの期待にそむかないためには、自分をおさえ、口数をへらし、武装しなくてはならない。

あれほどに憧れた自由はどこへいったのか?

一体、わたしとはなにか?

プロテスト・ソングを次々と発表しながらも、ディランは悩まねばならなかった。

根っから自分の気持に素直だった彼は、観念や思想にしばられて歌をつくることはできなかった。

その時、その場にかかわる自分を表現した。

それでもわからないことだらけだった。

自分がおかれていた状況をふりかえって、ディランは、あの頃の自分は「思想を地図として」生きていたとさえ告白する。

直感的にとらえた矛盾や不正やいんちきに怒りをこめてことばとメロディーをぶつけるとき、ディランには、それがリアルなものにおもえた。

しかし知らないうちに、自分自身もまた、より巨大で強力な状況にとりこまれ、目ではなく脳味噌でわかろうとしていた。

そして自分に対して多くの人たちが期待し、離れわざをみたがると知り、ディランはおびえた。

さらに、一九六三年ケネディ大統領が殺されると、この強迫観念は一層つのった。

死に向かって旅する

おれはふつうの あたりまえ

だれともおなじ あんたとも・・・

おれとはなしてもトクはない

あんたとはなすのとおんなじさ

「私は自由になるだろう 第十番」で、ディランは決心を述べている。

この歌は「アナザー・サイド・オブ・ボブ・ディラン」(一九六四)に入っている。

しかし人びとは英雄をのぞみ、ディランが必要だと言う。

「ボブ・ディラン」を書いたアンソニー・スカデュトは、一九六三年ニューポート・フォーク・フェスティバルのボブを次のように描いている。

―放浪吟遊詩人から、「若者革命」をオーケストレイトしている、心の広い詩人的且空想的ヒーローとしてのボブ・ディランへの変貌・・・彼は以前にもまして痩せて、栄養不良になり、苦行者的で・・・彼は、死に向かってたびをしている若者、というイメージをかもしだしていた。

歌はそれ自身で歩ける

一九六五年のフォーク・フェスティバルに登場したとき、ディランはエレキギターをかかえ、バンドをしたがえていた。

聴衆は裏切られたという気持になった。

しかし、ディランは、自由な心を失わずに、しかも生きのびる道をみつけたのだった。

もっとも、こうした変化は平坦なものではなかった。

自分をふくめて、人間の内部にかかわることだから、アコースティックをエレキにもちかえたというだけではない。

「ブリンキング・イット・オール・バック・ホーム」(一九六五)のジャケット・ノートで、ディランはこの内部的変化の一端をうかがわせてくれる―人びとが自分にむかって「あんただ。あんたが/ベトナムであの暴動/をおこさせている」とさけぶ。

「おれは/すてきなしずかないなかへもどる」そして、議論をやめ、ジェームズ・ディ―ンになるのをやめる。

そしておれは「混沌をうけいれる」―。

ディランは音楽をすてなかった。

歌をやめなかった。

「歌とはそれ自身で歩けるものだ」と悟ったからである。

自分自身にも制約されない、支配されないものについてうたうことをはじめた。

母親としてのスーズ・ロトロ

自由な心でありたいと願うボブ・ディランは、愛を求めた。

いたわりが必要だった。

リアルな感覚が満足させられなければならなかった。

放浪の中で出会う女にはたしかにリアルなものがあったが、底知れぬかわきをいやす愛はなかった。

ディランにとって、そういう意味で最初の女性は、スーズ・ロトロだった。

ウディ・ガスリーをまねて、古い歌や放浪の思いをうたっていたディランにランボーやブレヒトを紹介し、(公民権運動の主流であった人種平等会議で働いていたときに知った)人種差別の悲惨を聞かせたのは彼女だったらしい。

ディランが最初につくった「エメット・ティルの死」は人種平等会議のためのプロテスト・ソングだといわれている。

それだけではなく、スーズはボブにとって母親的な役割もしたようだ。

彼女と二人きりになると、ボブは際限なく自分をみせ、甘え、頼っていた。

しかし、若いスーズには満たされない気持がのこった。

特に、有名になりはじめたボブに近づきたくて、自分を利用する人たちがいることを知ると、彼女はたまらなくなった。

ついに、スーズはボブのもとを去る。

この経験からボブ・ディランは人はあくまで孤独だということを知った。

どうやら、立ち直れたのは、当時マネジャー役をしていたアルバート・グロスマンのおかげらしい。

ニューヨーク郊外のグロスマンの家で、落着いた毎日を送り、なんべんもスーズに手紙をかいていたボブ。

しかしスーズはもどってこなかった。

別の世界にいたジョウン・バエズ

彼女のスカートはギターをひくとゆれて

彼女の口はしめっていたが

いま何かが変ってしまった・・・

(「ぼくにはきみが信じられない」)

ディランはスーズの変化を、彼女の姉とボブの対立にはさまれた結果だと信じていた。

ディランにとって新しい存在は、フォークソングの女王とよばれていたジョウン・バエズだった。

彼女はことある毎に、ボブをステージから人びとに紹介した。

しかし、バエズとディランは最初からちがった世界の人間だった。

ソフィストケート(洗練された精神)されたバエズは端正な美しさが象徴するような形式があった。

かたちのない、つまり自由な心と冒険心にあこがれるディランとはちがっていた。

美ということにふれて、このことをボブは「『ジョウン・バエズ・イン・コンサート』第二部のジャケット・ノート」に書いている。

彼は、ジョウンがウディ・ガスリーのうたをうたうのに反対した。

バエズはウディのことをなにも知らない、と言った。

しかし同時に、ディランはバエズからも、たくさんのことを学んだ。

女のようにふるまう人も、崩れるときはこどものようになる。

私たちの内部の問題は、ディランが考えているよりはるかに深く、解決しにくいこと。

多くの人たちが「一つ目の小人」でしかないこと。

それでも希望を失わないこと。

バエズは、いま回想的な記録をみると、実によく耐え、自分の生き方を守った。

ただ、根本的にちがうところに立っていたとおもわれる。

ディランは自由を主張し、リアルさを求めて、辛らつなうたを数多くつくった。

あんたの顧問たちがみんなプラスチックを

あんたの足もとに吐き出して、あんたの痛みをさとらせ

あんたの結論はもっと根本的であるべきだと証明しようとするとき

あいにきてくれないか クィ―ン・ジェーン

(「およそクィ―ン・ジェーン」)

おれにだって、だからきみも

ディランは「もっと根本的」な愛を必要としていた。

サラ・ラウンズは、ディランにとって運命的といえるほど、大事な時期に登場した。

いや、これはディランだけにいえることかもしれない。

「彼女のジャマイカのラム酒がもっとほしいとねだると、彼女はノーといった ガムを噛んでるから言葉をききとりにくいって言うと、彼女は顔を赤らめ、床にたおれてしまった、そのあとで、きみをたずねると、きみはぼくをいれて愛してくれた なにも言わずに」とうたう(「フォース・タイム・アラウンド」)は、バエズからサラにかわろうとしているディランをみるようだ。

どうも、ディランのうたからうかがうかぎりでは、サラ・ラウンズは、包容力のある、静かな愛の人といえそうだ。

ディランにはそれが必要だった。

一九七〇年に発表した「ニュー・モーニング」はディラン自身の救済の記録である。

そして、前代未聞の規模になったという七四年の全米ツアー、「プラネット・ウェ―ブ」(これは最初「ラブ・ソングズ」というタイトルがついていた)。

私たちはサラとともにいるディランが愛の求道を終えて、「ほんとうの愛に仲間はいらない/それは魂をいやし/それは魂をまっとうさせる」とうたったように平和だとおもっていた。

一九七五年「血のわだち」を聞いたとき、耳をうたぐるようだった。

「おれにだってできるんだから、きみにもできるよ」とよびかけ、「きみがまだ呼吸しているのさえ不思議なくらいだ」とせめたてるディランがいたからだ。

創造的な精神は破壊的である。

リアルなものでなければすまないきびしさは、もう1度ディランを路上に立たせてしまった。

そして今、私たちは、とても静かで落ち着いた表情のボブ・ディランをみる。

来日前のインタビューで「日本公演でうたううたのテーマは、闘争、愛、アイデンティティ」と語ったと報道された。

満たされることのない、自由を求める偉大な心が、ステージに立つ。

またもリアルで、はげしい愛の求道がきこえてくるだろう。

愛のぬくもりと平穏を脱け

最新アルバム「欲望」のライナー・ノートでアレン・ギンズバーグは、この中のうたはあがないのうただと言う。

若いスーズには耐えられなかった、そしてバエズに求めて得られなかった永遠の愛をディランはサラで成就したかにみえたが、結局その愛のぬくもりと平穏は、生きることのリアルさを奪い、自由な心を閉じこめそうになった。

そこから抜け出すために傷つけてしまったものへのディランのあがないのうたが「欲望」なのだ。

愛を求めながらそこに永住できないディラン。

それはあなたであり私のことだ。

ギンズバーグはこういい切っている―おなじ魂が弱い肉体にとらえられて泣いている。

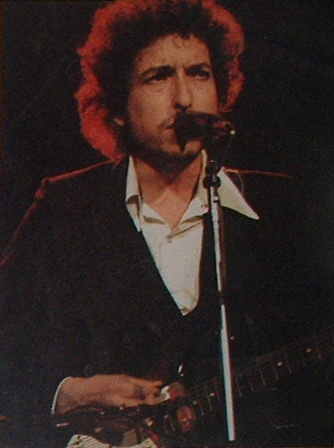

(P.16右写真)

(写真下)1974年になると ディランは「全米ツアー」と呼ばれる本格的なコンサート活動を再開した

1月3日雪のシカゴにはじまり2月14日のロサンゼルスまで21都市をまわり65万人の観客を動員したという

(P.16左写真)

1975年10月30日 ディランは「ローリング・サンダー・レビュー」と名のるコンサート・ツアーをはじめた ミュージシャン全員は大型バスに分乗し かつてのミンストレルズのように 各地をまわりながら 行く先ざきでコンサートを開いた

(P.17)

足でリズムをとりギターに熱中するディラン

彼の肩に手をかけ何かに陶酔しているかのようにうたうバエズ 「ローリング・サンダー・レビュー」では2人はいつも一緒だった(1975年冬)

(P.18上右)

スカレット・リヴェラのひくジプシー・バイオリンを伴奏に 白く仮面のように化粧した顔でうたうディラン ディランの20枚目のレコード「欲望」がどこからか流れてきそうな雰囲気だ(1975年冬「ローリング・サンダー・レビュー」)

(P.18上左)

海賊みたいにスカーフをかぶり熱っぽくうたうディラン 首にはユダヤの守護神ダビデの星のペンダントがさげられている このときの模様は「激しい雨」というタイトルでレコードにもなりテレビ番組として日本でも放送された(1976年春「ローリング・サンダー・レビュー」)

(P.18右下)

一九六三年ニューポート・フォーク・フェスティバルでピート・シーガーと一緒にうたうディラン ここで「風に吹かれて」の作者から一躍ジョウン・バエズと並んでフォーク界のプリンス プリンセスと呼ばれるようになった

(P.19左上)

映画「ビリー・ザ・キッド」(サム・ペキンバー監督1973年)にビリーの子分エイリアス役で出演したときのディラン 映画にも興味があるらしく去年は「レナルド&クララ」という4時間にもおよぶ映画を作ったという もちろん 製作 脚本 監督それに主演はディランだ

(P.19左下)

1976年11月25日 10年来の友人ザ・バンドの解散コンサートに出演したときのディラン 右がロビー・ロバートソン 左がリック・ダンコ(サンフランシスコで)

↑

(P.20右上)

今年の5月で37歳になるディラン 去年の春 12年間連れ添ったサラ夫人と離婚し5人の子どもたちとも別れた

↑

(P.20左上)

来日1ヶ月前 リハーサルのあいまにほっと一息つくディラン

日本公演にそなえて1日6時間ほど練習を繰り返していたという

えんぴつめも(目次のページより)

ボブ・ディラン来日。

二月一七日、羽田に着いてから、京都見物など二日の休日を除いては、東京で八日間、大阪で三日間の公演を精力的にこなし、三月五日、風のように去っていきました。

「ほとんどしゃべらない人。ホテルの隣の部屋にいても、バンドの連中の声はがんがん響いてくるのに彼の声だけはきこえない」

とは、滞日中、密着取材をしたカメラマンの勝山泰佑君の話。

勝山君は、二年前に来日したニール・ヤングの滞日アルバムをつくったのが、ディランのマネジャーの目にとまり、今回のディランの滞日中の写真取材を、公開の席を除いては、ただひとり許された日本人カメラマンです。

「気むずかしい人だときいてはいたが、根は真面目なやさしい人。

毎日一時間の猛烈なレッスンは欠かさないし、東京公演では、最前列の熱心な客の拍手に応えて、自分のハーモニカやギターのピックを舞台から投げていた」そうです。

かずかずの"神話"に包まれていた歌手でしたが、その素顔は意外に素朴、自然、率直・・・。

それだけに「写真をとられるのは嫌いなようだった」とのことです。

日本武道館でディラン公演中の三月一日、同じ東京の北部、文京区大塚では「最後の卒業式」がおこなわれていました。

東京教育大学です。

明治五年創立の東京師範学校が、そのルーツといいますから、歴史を刻むことざっと一世紀、明治九年に東京高等師範に変わり、昭和四年に専攻科が文理大に、昭和二十四年に、東京農専と東京体専とをあわせて東京教育大学へ。

この変遷の跡は、そのまま近代化日本の「教育」に対する要請の軌跡をあらわしているようにも思えます。

東教大は果たして筑波大に生まれ変わったのか、それとも死んだのか。

ともあれ三月十五日には、「閉学式」を迎えます。

<以上、アサヒグラフ3・17号内のディラン関連記事>

|