|

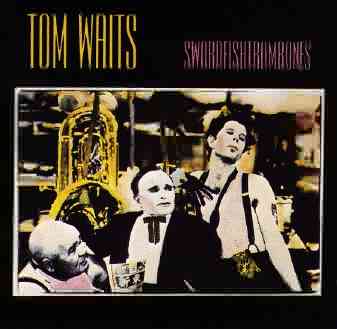

Swordfishtrombones |

|

|

Underground Shore Leave Dave the Butcher (Instrumental) Johnsburg, Illinois 16 Shells From a Thirty-Ought-Six Town With No Cheer In the Neighborhood Just Another Sucker on the Vine (Instrumental) Frank's Wild Years Swordfishtrombones Down, Down, Down Soldier's Things Gin Soaked Boy Trouble's Braids Rainbirds |

1982年、トムから新作"Swordfishtrombones"を受け取ったアサイラム・レコードのジョー・スミスは、この作品がコマーシャルなものではないと思った。 リリースを断られたトムは、長年所属していたアサイラム・レコードと袂を別つことになり、新天地をアイランド・レーベルに求めた。 ボブ・マーレイやU2等が所属したアイランドのボス、クリス・ブラックウェルは、トムからのテープを聴いて、躊躇わずに契約を決めたのだった。 1983年9月にリリースされた本作には、キャプテン・ビーフハートとハリー・パーチ(1901−1974)の影響が随所に見られる。 最もソウルフルな白人シンガー・ビーフハートは、アヴァンギャルド・ジャズにクラシックを味つけた独特の世界を築き、カルト的な人気を博していたアーティストで、パーチは、1オクターヴを43の音に分解し、身近にある様々なガラクタをも楽器にした人物だった。 また、これまでの作品と違い、トムは、キャスリーンの協力もあって、初めて、プロデュースも自ら手がけている。 "彼女は実に献身的に手伝ってくれたよ。クレジットこそされていないが、彼女こそが閃きであり、源泉なんだ" 作品は"鉱山の立て坑の道の先に広がっている地下世界"について吐き出すように歌われた"Underground"で始まる。 トムは、社会の底辺、劣悪な環境に身をおく人々を地下世界の住人に重ねているのではないだろうか。 地上から降ってくる足踏みか、それとも地下世界の人々の闊歩する音だろうか・・そんな具合に流れるドラムスを縫うように演奏されるエレクトリック・ギターを弾いているのは、ゴスペル時代のBob Dylanのバンド・メンバーで現在はLittle Featのメンバーであるフレッド・タケットだ。 "家を離れてこんな遠くまで来てしまった・・・お前が恋しくてたまらない・・" "Shore Leave"(束の間の休息)をもらった軍人は、香港の街を歩き、家庭が恋しくなったようだ。 彼が愛する人へと綴る手紙に込められた寂しさをを、トムが歌って・・いや表現している。 ハリー・パーチの友人、フランシス・サム教授の操るメタル・アウングロングスや、米粒をドラムに落とすことで模倣した波止場の波の音など、不気味で独創的な音世界が繰り広げられている。 旋律までもが倒錯しているかのようなインストゥルメンタル曲"Dave Tne Butcher"で、トムはB3ハモンド・オルガンを演奏している。 信心深いが屠殺を生業としている主人公Daveの板ばさみを表現しているのだろうか。 "Johnsburg, Illinois"は、ジョーンズバーグ郊外で育った妻・キャスリーンへの愛の歌。 バーテンダーに向かい女房自慢をする船員といった情景におきかえて、いかに彼女を愛しているかをトムが教えてくれる。 トムのピアノの弾き語りにグレッグ・コーエンのベースというシンプルな編成による小作品。 前曲から打って変わって、強調されたリズム、フレッド・タケットのエレクトリック・ギターのフレーズの繰り返しに乗って、トムは"お前を切り刻んでやろう!カラス!!"と歌っている。 この曲でトムが要求した"コンテナ貨物列車風のトロンボーン"や"骨を砕く鉄床の音"は、ヴィクター・フェルドマンの演奏するブラケット・ドラム、ジョー・ロマノの演奏するトロンボーンが実現させている。 工場で鉄を打つような金属音に重なるバグパイプ。 金属音の量から察するに、工場にはあまり人がいないようだ。 "Town With No Cheer"(活気の無い街)というタイトル通り、どことなく、空虚で寂れたムードを、トムの弾くハーモニウムの悲しげな旋律がより際立たせている。 かつては活気があった街だが、もはや鉄道の停車回数も減り、売店も無くなった。 人々は街を守ろうとしたものの、今では心の乾きを癒すことが出来ないでいる。 歌詞にも出てくる(ニュージャージー州)パターソンは、かつて絹織物や航空機、蒸気機関車といった産業が栄えていたが、多くがアメリカの南西部に流失してしまい、衰えてしまった。 町中には煉瓦造りの工場跡や水路跡などが残っている。 そして"In The Neighborhood"。 アイランドからのファースト・シングルとなったこの曲では、ざわざわとした、どこにでもある街中の情景とそこにいる人々の動く姿を、住人・トムが語り聞かせてくれる。 ベルやシンバル、トロンボーン、バリトン・ホーン・・多くの楽器の音が曲のいたる所に散乱しているのと同様、街のそこらかしこには、ちょっとした出来事の断片が転がっている。 前曲の"活気が無くなってしまった街"にも活況を呈していた時代があった。そう考えるとノスタルジックな雰囲気も帯びている名曲。 "カッコーの巣の上で"で有名な撮影監督ハスケル・ウェクスラーによって撮られた魚眼レンズを使用したプロモーション・ビデオでは、トムが楽団を引きつれ、街を練り歩いている。 トムのハーモニウムにジョー・ロマノのトランペットというシンプルなインストゥルメンタル"Just Another Sucker On The Vine"は、後にトムが映画"Bearskin"で演じたような大道芸人的なサウンド。 "Frank's Wild Years"に関して、トムはこう発言している。 "人が壊れるのは、何も大袈裟なことが原因じゃない。ほんのちょっとしたことがきっかけになるものさ" 結婚して大人になったフランクは、妻と小さな幸せを見つけていたが、そんな生活は、たかが飼っていたチワワによって崩壊する。 "あの犬っころだけは我慢ならなかった" ラストのこのセリフは見事。 ロニー・バロンのハモンド・オルガンがトムの語りを盛り上げている。 尚、トムとキャスリーンは、この話の登場人物フランクを主人公にしたミュージカルを作ろうと試み、1986年、実現することになる。 タイトル曲"Swordfishtrombone"は、戦場を頭に焼き付けたまま帰還した無能な歩兵の話。 付き合った女性が吹くのは、ソードフィッシュトロンボーンの汚水の調べ。 パーティー気分の27年を過ごした後、副官からあてがわれた歌姫を愛して20年。 今、彼は死人のマンボでも踊ってるらしい。 "Down, Down, Down"は、アップテンポなロック。 トム自身が、実体験に基づいて作った曲で、地獄の底へと転落の一途をたどる男を歌っている。 トムのピアノにグレッグ・コーエンのベースのみで歌われる"Soldier's Things"は、戦場で命を賭して戦った兵士の持ち物が、たったの1ドルで売られているという悲哀を描いている。 "Gin Soaked Boy"は、フレッド・タケットのエレクトリック・ギターを中心として、シャバに出た男が、どこの誰とも知らない男と浮気をしている女への恨み節を歌うブルース。 だが、どうやら最後に男は、証拠(酒びたりの男からの郵便振替)を掴んだようだ。 "Trouble's Braids"は、わずか1分足らずの小作品で、ここでのヴィクター・フェルドマンは、アフリカン・トーキング・ドラムを演奏している。 フェルドマンと、ラリー・テイラーのアコースティック・ベースが、逃げる女と追う疫病神を上手く表している。 最後は、インストゥルメンタル"Rainbirds"。 トムのピアノにグレッグ・コーエンのアコースティック・ベースを中心としたこの曲は、薄暗いざわつきでアルバムをスタートさせた"Underground"とは対照的だ。 "Swordfishtrombones"は、それまでのトムの作品とは明らかに違うタイプのものだった。 ファンや評論家達は、驚きと戸惑い、喜びと失望をもってこのアルバムを迎え入れたが、トム自身が、それまでのトム・ウェイツの殻を破ったのは、誰もが認める事実だった。 もはやトムにセールス的な面を望むことは不可能に近かったが、エルヴィス・コステロは、一度得た評価を捨て、新たな分野を開発しようとするトムの姿勢を絶賛し、トム自身も、この後、本作からの流れを汲む、いわゆる"フランク三部作"を作ることになる。 また、アイランドは、本作と同じく1983年9月に、MC型LPで"A Conversation With Tom Waits"という作品をリリースしている。(内容は、トムが"Swordfishtrombones"について語るというもの) 本作品は、アサイラムを去る前に完成していたようで、オーストラリア・アサイラムからも、限定盤が出ており、トムの書いた絵がフロント・カヴァーとなっている。 尚、83年9月暮れ(10月上旬という説もある)には、トムの娘"Kellesimone"が誕生した。 同年、リッキー・リー・ジョーンズの作品""Girl At Her Volcano"もリリースされ、トムが書いた"Rainbow Sleeves"が収録されている。(この曲は、同年の映画"The King Of Comedy"のサントラにも収録されている・・・映画といえば、83年、トムは2本の作品に出演した。"The Outsiders"と"Rumble Fish"で両作品とも監督はフランシス・コッポラだ) さて、アイランドと契約したトムは家族と共にニューヨークに移住し、そこで、ジョン・ルーリーやマーク・リボット、ジム・ジャームッシュ、ロバート・フランクといった人々と懇意になった。(ソーホーのグラフィティ・アーティスト、ジャン=ミシェル・バスキアの記念パーティーで、知り合ったようだ) "ジョン・ルーリーや彼の弟のエヴァンと一緒に借りたWestbethビルディングの部屋に、夜な夜な行っては曲を書いたもんさ"(トム) こうして新しい仲間達を増やしていったトムだが、そんな中の1人がマリアンヌ・フェイスフルだ。 トムとマリアンヌが出会ったのは、ハル・ウィルナー・プロデュースの"Lost in the Stars"(カート・ヴァイル・トリビュート)で共演したのがきっかけで、トムは、マリアンヌのトム同様にしわがれた声や死の淵を見てきたハードな生活といったスタイルに魅了されたのだった。 2人は電話仲間となり、欧米の音楽に関するディベートを交わす仲になった。 このため、一緒に仕事してみようというアイデアが出てきたのはごく自然なことだった。 当初、トムは、他アーティストの作品のプロデュースに関心を示しており、マリアンヌの次回作を、彼がニューオリンズの歴史的歓楽街にちなんで"Storeyville"と呼んだコンセプトでプロデュースしたいと申し出た。 トムは、コンセプトに添って、歌いながら半生を語る年老いた売春婦を演じるマリアンヌを写したが、マリアンヌが、自らの半生と照らし合わせた時、複雑な感情を抱かざるを得なかったのもまた事実だった。 "いつだって、みんな私を好奇の目で見ていたわ。私自身が考えているよりもずっと性的な目で見ていたの。 自分のセクシーなイメージは信じたいけれど、売春宿からブルースを元気良く歌う頑固な売春婦には見えなかったわ" "こういうプロジェクトでは、何週間も、古いレコードの周りに座って聴くことが必要になるし、時間がある人じゃないと一緒に出来ないことなの。 トムはやりたがっていたけど、結婚して子供も生まれて、レコードも作って・・って忙しかったのよ" (マリアンヌ・フェイスフル) (トムは、84年にも、2本の映画に出演している。"The Stone Boy"監督:クリストファー・ケインと、"The Cotton Club"監督:フランシス・コッポラ、がそれに当たる) 結局、マリアンヌは、1984年、後にトムがセルフ・カヴァーする"Strange Weather"を歌い、リリースした。 また、1984年には、"Anthology of Tom Waits"、"Asylum Years"がリリースされ、トムも出演したコッポラ監督の映画"The Cottonclub"も公開された。 1984年11月、トムとジム・ジャームッシュは、ニューヨークで行われたジョン・ルーリーの"Lounge Lizards ヨーロッパ・ツアー"の歓送会に参加した。 このパーティーに関して、ジョン・ルーリーはこう述べている。 "ジャン=ミシェル・バスキアは、全くもって僕の大親友だったんだ。当時、僕の一番の友人だったんだが、彼が、僕のバンドのツアー開始を祝ってパーティーを開いてくれたんだ。 パーティーには、アンディ・ウォーホル、スティーヴ・リベル、ビアンカ・ジャガー、ジュリアン・シュナベル、フランチェスコ・クレメンテ、ヴィム・ヴェンダーズ、トム・ウェイツ、ジム・ジャームッシュ他30数名が招かれていて、みんな、各分野でポジションを築いている人達だった。 素晴らしいパーティーで、アンディ・ウォーホルが、日記に「ここ5〜10年間で行ったパーティーの中でベスト・パーティーだ!」と書いていて、彼はゲイとつるむのを止めて、アーティスト達と交友するようになったのさ。彼等は非常にエレガントで興味深いからね (後略) " こうして、忙しくも、充実したトムの1984年は終了した。 そして、1985年、トムは新たな傑作を作り上げることになる。 |