������

�싞��s�E�̓E�\���I

http://www.history.gr.jp/~nanking/index.html

�싞��s�E�h�̃E�\�ʐ^�Ə،�

http://www.history.gr.jp/~nanking/lie.html

�싞�ח���ɎB�e���ꂽ���i

http://www.history.gr.jp/~nanking/fukei.html

�싞��s�E�Ƃ́H

|

|

| �싞����A���a12�i1937�j�N12��17�� | ������叫 |

�@1937(���a12)�N12��13���̓싞�ח��̗�������6�T�Ԃ̊ԂɁA

���E�q�����܂ޓ싞�s��������R�Ȓ����R���m�̕ߗ�

�i�����}�A����p���{�R�j���܂ޖ�30���l���E�Q���ꂽ�Ƃ���鎖���B

�@���̎�����ɂ͍��ۘA���E���O����������������ȏ��ȂǂɌf������Ă���B

�@�����ٔ��ɂ����ē��{�R�i�ߊ��A������i�܂�����ˁj�叫���s�E���߂��s�����Ƃ���A�i��Y�ƂȂ��Ă���B

�Q�l�����N

-------------------

�A�C���X�E�`�������w�U�E���C�v�E�I�u�E�싞�x�̃E�\

��s�E�h�̃E�\�ʐ^�Ə،�

���a13�i1937�j�N12��13���A

�싞�ח����̐l���́H

��ʎs���E�E�E��20���l�A�����R���m�E�E�E��3.5�`5��

|

| �싞�h�q�R�i�ߊ� �����q�i��ʐ^�j |

�@1���b�g���̕r�l�߂̎����A�ǂ��������ƁA�ǂ����ڂ����ƁA1���b�g���̎���1���b�g���ł���B

�@20���l�������Ȃ��l�Ԃ��A30���l�E�����Ƃ͂ł��Ȃ��B

�@����Ȃ��Ƃ́A3�˂̎q���ł��킩�肫�������Ƃł���B

�@���a12�i1937�j�N12���A���{�R���싞���U�������Ƃ��A�싞����ɂ����s���͈�̉��l�����̂��H

�@�s�E���ꂽ�l�Ԃ̐��́A�͂��߂����ɂ����l�Ԃ̐��ȏ�ɂ͐�Ȃ�Ȃ��B

�@�싞������_����ۂ́A���ꂪ�ł���{�I�Ȗ��ł���B

�@�n���r�E�싞�s����12��1���A�S�s���ɑ��āu�싞���S�捑�ۈψ����v���Ǘ�������S��i���j���ɔ���Ɩ��߂����B

�@����A���ۈ��S�ψ���ɑ��ẮA�āA���A���q�ƌx�@������ϑ�āA�������Ӊ�Α�����̌��ǂ��ē싞��E�o�����B

�@���łɁA��A�����K���̎s���⊯�����͗g�q�]�㗬�Ȃǂɔ��݂ŁA�c�����s���͂قƂ�lj��w�̎s���݂̂ł������B

�@�܂��A�싞�̍L���ɂ��Đ������Ă����K�v������B

�@�����̎�s�Ƃ����A�����ɂ��L��ȓs�s�̂��Ƃ��z�������ނ������낤���A���s��k���A��C�Ƃ͔�r�ɂȂ�ʏ����Ȓ��ł���B���������̋�������ɔ�s�������A�������R���A��������B

�@�����̎苖��1937�N�ɒ��������s�����싞�̒n�}������B

�@��������Ă��A����5�L���A�܂��ԕ��L�����R�傩�犿����܂ŕ�����1���Ԃقǂʼn��鎖���ł���B

�@��̒��ؖ傩��Ŗk�̂䂤�]��܂Ŗ�11�L���A�����Ă�2���Ԃ��炸�ł���B

�@���ʐς͏�O�̉��ւ܂ʼn����Ė�40�����L���B

�@�����s���c�J�悪58.81�����L���ł��邩��A����5����4��̍L���ł���B

�@�s�s�Ō����A���q�s��39.53�L���䂦����Ƃقړ����L���Ǝv���܂������Ȃ��B

�@���āA���̂悤�ȋ������̈�p�ɁA3.8�����L���������"���S��"��݂��A��O���l����Ȃ鍑�ۈ��S�ψ���������Ǘ����Ă����B

�@����"���S��"�i���j�ɓ싞�s����S�������e���ĕی�ɓ��������̂ł���B

�@���̍��ۈψ���́A���{�R�����邵��12��13�����痂�N��2��9���܂ł̊ԂɁA���{��g�ق���ѕāE�p�E�Ƒ�g�و��ɁA61�ʂ̕���������܂��͔������Ă���B

�@��Ƃ��ē��{�R�̔�s�⎡���E�H�Ƃ��̑����{�R�ɑ���v����i�������̂ŁA���ɋ��ׂɂ킽���Ė����̂��Ƃ��L�^���Ă���B

�@�܂�����Ȃ�����61�ʂ̌������́A���������ł���A��ꋉ�j���Ƃ����悤�B

�@�c�O�Ȃ�����{�O���Ȃ͏I�펞������ċp���Č������Ȃ����A����61�ʂ̕��͂͏��i�m�́u�싞���S�����āv�ƃ}���`�F�X�^�[�E�K�[�f�B�A���̓��h���e�B���p�[���[���u�푈�Ƃ͉����v�iWhat war means : the Japanese terror in China : a documentary

record /compiled and edited by H.J.Timperley�j�̒��ɑS���������߂��Ă���A�����ٔ��ɂ��؋����ނƂ��Ē�o���ꂽ�B

�@���̑S���̒��ɁA3��ɂ킽���āA�u���S�������̑��l����20���l�ł���B�v�ƋL�q����Ă���B

�@�ĕ��̎��̃G�X�s�[�̖{���ւ̕ɂ��A�܂����[�x�ψ����̃h�C�c��g�قւ̕ɂ��A�u�싞�̐l����20���l�v�ƕ���Ă���B

|

�@�������A�h�C�c�E�t�����N�t���^�[���̓��h���Ŋח����O�싞��E�o���������[�E�A�x�b�N���j���u���|�t�H�v�i���a13�i1938�j�N�E2�j�Ɂu�싞�E�o�L�v�������Ă���B

�@����ɂ��ƁA�����̒E�o���ɂ́A�u�Q�i�悤��j���A15���l�𐔂ӂ鏬�s�s�ɐ��艺�����Ă������v�Ƃ���B

�@�܂��A�ă��C�t���ɂ́u���{�R��15���l�̓싞�s�����������S���������҂���������v�Ə����Ă���B

�@����ɓ��{�R�̕ߗ��ƂȂ������Q�v�����́u�싞�q��R�̕��͐�5���A��퓬��10���v�Əq�ׂĂ���A�������ߗ��ƂȂ�A�̂����������{�̌R���w�Z���ɏA�C�������[�Y�����i�����J�ԑ�w�n��������������j�́A�s�����u�T�i�����ށj��20���v�ƌ����B

�@����叫�́u�w�������v��12��20���ɁA�u����j���e�Z�����A���x�ߐl�n�T�V�e�ז��w�j���X�����m�i�����A�����\�]�j�B�V�v�ƋL�q���Ă���B

�@�ȏ�̎����𑍍����Ă݂�ƁA�����̓싞�̐l���́A12�`13������ō�20���̊ԂƂ݂ĊԈႢ�Ȃ��B

�@�����q�����i�����j�̓싞�h�q�R��3.5������5���ł��邱�Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��A�ڈ�t�������ς����āA���킹��25���A���Ȃ����ς�����16�`17���ł���B

�@�h�q�R�Ǝs���A��l�c�炸�E�Q���Ă�16���Ȃ���25���Ȃ̂ł���B

�@���ꂪ�ǂ�����30���Ȃ̂��H

�@�H��ł��E���Ȃ����30���s�E�ɂ͂Ȃ�Ȃ��B

�@�����ŋs�E�h�́A���Ƃ��Z���̐l���𑝂₻���Ƃ���B

�@���x�Y���́u���{�R���싞�U�����J�n���ꂽ�Ƃ��A����Ɏc�����Ă����s���̐���25���Ȃ���30���ł������Ƃ����Ă����v

�@�u�s�c���̑|�����I�������̓싞�ɂ́A20���l�߂��s�������Z���Ă������̂��������v

�@�u�Ƃ�����̍�10���Ȃ���5������s�E�҂Ƃ������ƂɂȂ�v�i���x�Y�i�ق�Ƃ݂��j���u�싞�����v�i�V�l�������Ёj179�y�[�W�j�B

�@�u�����Ă���v�u������v�Ƃ��������ʼn��̍������Ȃ��B���i�ق�j���������z�����A�����i���������j���Ă��邾���̘b�ŁA�M�ߐ��͑S���Ȃ��B

�@�������l�A�싞��30���A40���̑�j�E�����������Ƃ������Ȃ���Ȃ�Ȃ��싞�s���j����������ҁw�،��E�싞��j�E�x�́A��͂�싞�̐l���̐�������}���Ă���B

�@�u�����̌����ɂ��A���̐l���͍ł���������29���ɒB�����B�s�E�̖����A��������ɓ��𗣂��悤�ɋ����������i���{���́j25�����Ə̂��Ă����B2�������炸�̊Ԃ�4���l���������̂ł���B�����̌����͂�����������邪�A�d�v�Ȍ����́A����������ʂɋs�E�������Ƃɂ����̂ł��邱�Ƃ͊m���ł���B�v�i�u�،��E�싞��s�E�v�싞�s���j����������ҁ@���{���i�؏��X�j178�y�[�W�j

�@������������29���l�Ƃ����̂́A�ǂ����玝���Ă����̂������Ȃ̂��H

�@�����Ɠ��l�A���̍������Ȃ��B

�@�������狳���Ē��������B

�@�����ٔ��Ń����B���ٌ�m���u�싞�j���i�����j�e�E�Q�T���^���n30���g�i�b�e���i���j���}�X�K�A���m���m�V�e���i���j���͈̓j���L�}�V�e�n�싞�m�l���n20���f�A���}�X�v�ƃY�o�����̖��̖{����˂�����������B

�@����ƃE�G�b�u�ٔ����͂���ĂāA�u���n�\�������`�o�X���f�n�A���}�Z���v�Ƃ��̔������Ă��܂����B�i�u�ɓ����یR���ٔ����L�^�v58��21�E8�E29�j�B

�@�������āA���ɓ����ٔ��ɂ����Ă��A�싞�s���̐l�����ɂ͂ӂ�邱�ƂȂ��A����10���Ƃ��A20���Ƃ��A12��7000�Ƃ��A���̐��l�������肩�łȂ��E�Q��������ׂ������ނ̔��������������ꂽ�B

�@�Ȍ�A�s�E�_�҂́A�l�������h�����邩�A�܂��͓����̂悤�ɒP�Ȃ鐄����������ׂĐ��������͂��邩�̂����ꂩ�ł���B

|

|

| �}�M�[�q�t�B�e�̓싞�s���E�o�̗l�q | ���ɓ��� |

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

"�싞��s�E�i�싞�����j"�̒n��Ɗ���

�@"�싞��s�E�i�싞�����j"�����������Ƃ����n��Ɗ��ԁA�������̎咣�͈ȉ��̒ʂ�B

�@����͋ɓ����یR���ٔ��i�����ٔ��j����咣���̂ł���B

�@�i���������A�Ȃ�����C����s�E���n�܂�Ƃ��钿�������{�̈ꕔ�̋s�E�m��h�ɂ͂���B�j

[ �n�@�� ]

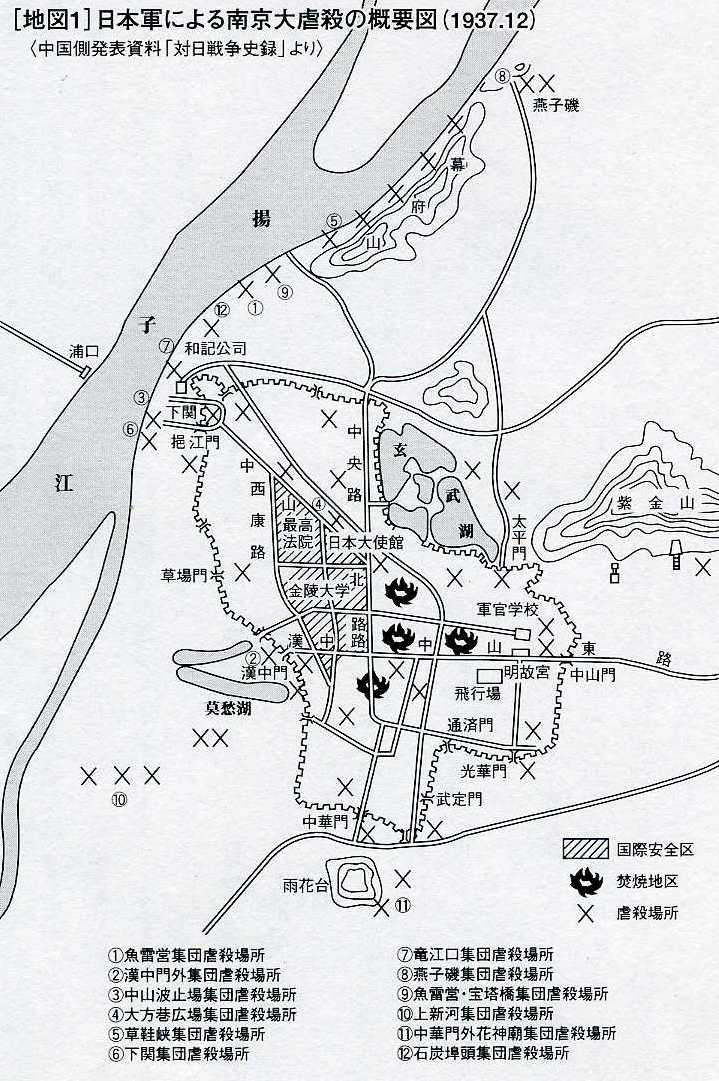

���i��}�j�w����ɂ����钆������@�ʐ^�E�L�^�W�@�����őΓ��푈�j�^�x�i�Ҏ[�F�����E���ې헪���������j������p����������Y���A���l�Њ��w�v���p�K���_��u�싞�����v�x����

[ ���@�� ]

�싞�ɂ���s�E�F�O��ɑ发�����ꂽ���ԁA�u1937.12.13�|1938.1�v�B

��1937�i���a12�j�N12��13���̓싞�ח������痂�N��1938�i���a13�j�N1���܂�

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

"�s�E�i���Ⴍ���j"�Ƃ͉����H

|

|

| �u�����̗��v�\���i��j | �u�싞�ւ̓��v�\���i��j |

�u�s�E�v�Ƃ͉����H

�@"�s�E"�i���Ⴍ���j�Ƃ����P��������Œ��ׂ�Ɓ@�E�E�E�@�ނ����炵�����@�ŎE�����A�Ƃ���B

�@"��s�E"�Ƃ����ƁA��ʂɂނ����炵�����@�ŎE�����ɂȂ�̂��낤���H

�@���{�̗��j�̒���"�s�E"�Ƃ����P�ꂪ�g��ꂽ�l�q���������A���������������B

�@������"�s�E"�Ƃ������t�ɂ́A����ӂ�ȓ_�������A���Ȃǂ̊�͖����B

�@�ނ����炵���Ƃ����\���́A�l���ꂼ��̎�ϓI�Ȕ��f�̉e�������邾�낤���A�ߋ��ɘ_����ꂽ�L���͂�����̂̌��ǂ́A��`�Ȃǂ͖����Ƃ������_�Ɏ����Ă���B

�@�������Ȃ��猻�݂ł́A"�싞��s�E"�Ƃ������t���������Ă���̂ł���B���X�s�v�c�Ɏv�킴��Ȃ��B

�@���͂���"��s�E"�Ƃ����P�ꂪ�n�߂Ďg���n�߂��̂́A�����ŋ߂̘b�ŏ��a46�i1971�j�N�W�����Ɂu�����V���v����Ń��|�[�g�L���Ƃ��Ė{������L�҂ɂ���Ď�ށA�f�ڂ��ꂽ�u�����̗��v�i��ʐ^�Q�Ɓj�ɂ���Ăł���B

�@���̋L���ɂ���Ďn�߂�"��s�E"�Ƃ����P�ꂪ�o�ꂷ��B

�@���̎��ɒ��������p�ӂ����،��ҒB����l��"��j�E"�i�����Ƃ��j�Əq�ׂ�B

�@��������"��j�E"�Ƃ͓��{�l�ɂ͑S���Ȃ��݂������A�����{������L�҂�"��s�E"�ƖL���Ƃ��Čf�ڂ����悤�ł���B

�@�ƁA����"�싞����"�ƌĂԂ��"�싞��s�E"�ƌĂ����������C���p�N�g������ƍl������ł̌v�Z�Â��̖�ł������̂��낤�Ǝv����B�F�܂�܂ƈ�������������ł���B

�@���̎��ɂ��A��ؖ����u�싞��s�E�̂܂ڂ낵�v�i���Y�t�H�j�A���x�Y�u�싞��s�E�v�i����j�o�ʼn�j�Ƃ����^�C�g���Ɏg���n�߁A����ɏ��a57�i1982�j�N�̋��ȏ�����ɂ���Ĉ��r���𗁂т鎖�ƂȂ����B

�@���݂͊F"�싞��s�E"�ƌĂ�ł��邪���ۂɂ́A�������30�N�O�A���25�N�߂��o���Ă���g���n�߂��̂ł���B

�����ٔ����璩���V�����|�[�g�L���u�����̗��v

�@���݁A"�싞��s�E"�ƌĂ�Ă��鎖���́A���a21�i1946�j�N5��3������n�܂����ɓ����یR���ٔ��i�ʏ́E�����ٔ��j�ɂ���ē��{�����ɒm���鎖�ƂȂ����B

�@GHQ�͐��E�֑�X�I��`�����{�R�ɂ��i�`�X���h�C�c�̃A�E�V�r�b�c�Ƌ��ɐl����̍߂Ƃ��Ēm���鎖�ƂȂ����B

�@���̎��A�����ٔ��ł́A�싞�ł̖\�s��"The Rape of Nanking"�i�싞�\�s�E�싞�����j�ƌĂ�ł����B

�@�����ٔ��ł́A�A�������i�A�����J�A�����j���珺�a12�i1937�j�N12��13���̓싞�ח�����A���̂悤�Ȏ��������{�R�ɂ���čs��ꂽ�ƍ������ꂽ�̂ł���B

�@���a23�N11��12�������ٔ����I�����A12��23���ɁA�싞�ł̎����̍߁i�i��55����3�ށu�ʗ�̐푈�ƍߋy�ѐl���Ɋւ���߁v���푈�@�K�y�ъ���@�K�ᔽ�����@�K����`���̖����j�ɂ���ď�����叫�������S�u���ŏ��Y����Ĉȍ~���A"�싞�ł̖\�s����"�ł���Ƃ�"�싞�ł̖\�s����"�Ȃǂƌ������Ă���������B

�@�Ƃ��낪�����͐��܂��Ȃ��̎��ł�����A�]�R�o���҂������A����ɓ싞�ɒ��݂����R�W�ҁA���Ԑl����������V���L�҂��������؍݂��Ă����B

�@�����l�X�͓싞�����Ɋւ��Ă͑S�ʓI�ɔے�I�ł������B

�@�����ٔ��������A�قƂ�ǎ����Ƃ��ĔF�߂��鎖�������A�_���鎖�������A���{�l�̒��ɂ��싞�ł̎����ɂ��Č����̂��S�����炸���A�����푈�Ɋւ��鏑�Ђ╶���ɂ��S�����p����鎖�������A�Y�ꂳ���悤�Ƃ��Ă����B

�@�Ƃ��낪�푈���I���A���ۂɓ싞�����Ă����l�B�����a40�N�㒆���납��V���Ђ��炢�Ȃ��Ȃ�Ƌ��ɁA�ˑR�������������Ƒ呛�������n�߂�B

�@���ꂪ���a46�i1971�j�N8��������12���܂ł̊ԂɁA�u�����V���v����ɂďՌ��I�ȃ��|�[�g�ł���u�����ւ̗��v�Ƃ����{������L�҂ɂ��L���ł���B�i��ʐ^�Q�Ɓj

�@���̃��|�[�g�́A�����̒����͕�����v���Ƃ������C�̎���ł��葽���̏��O���̃}�X�R�~�͒����̍s�����C���݂��l���i���キ�����j�̗��ɔᔻ�����_���s�����B

�@���ׁ̈A�������Y�}�������ł��C�ɐH��Ȃ��ƃ}�X�R�~�e�Ђ͍��O�Ǖ����鎖�ƂȂ����B

�@���a42�i1967�j�N�̃T���P�C�A�����̍��O�Ǖ����R�́A�ё̎���G��V���Ɍf�ڂ����Ƃ������̂������B

�@�܂��A�ǔ��V���̒Ǖ����R�͓����œǔ��V������Â���`�x�b�g���W���J�Â����Ƃ������������B

�@���̂悤�ȍ��ׁi�������j�ȗ��R�Œ����ȊO�̊e�Ђ͎��X�ƒ������獑�O�Ǖ��Ƃ��ꂽ�B

�@���������V��1�Ђ����́A���O�Ǖ���Ƃ��ׂɁA�������Y�}�֓z��i�ǂꂢ�j�Ƃ�������悤�ȒǏ]�L���R�ƌf�ڂ��A����ɂ͋��C�̕�����v�����^���A���⒆�����Y�}�̍L�Ƃ��Ă̖�����S�����ƂȂ�B

�@����ɂ��̍��A�A�����J�̓x�g�i���푈���ŁA�푈�I���ׂ̈ɖk�x�g�i���ƃJ���{�W�A�̃N���[���E���[�W���i�J���{�W�A�Ő��S���l���E�Q�����|���E�|�g�����j���x�����Ă��������Ƌ}���ɐڋ߂����B

�@���̍ۂɂ��A�����V���͐��S���l�����s�E�����A�|���|�g�����ɑ��āh�|���E�|�g�̓A�W�A�I�D�����ɂ��ӂ�Ă���h���ƌ������A�s�E�m����s���L���R�Ƃ����Ď��X�ƌf�ڂ��Ă������B

�@�����ɒ������������s�ׂɋy��ł������z���ł��悤�A���_���̂悤�Ȏ����肵�Ă����̂ŁA���̌㔭�s������1�ʂ���2�ʂւƓ]������̂����B

�@�Ē��ڋ߂ɂ���ē��{���A�c���p�h�̎���ɒ������Y�}�����Ƃ̍����������ʂ������ƂȂ����B

�@���{�͔s�풼��A�Ӊ�ΐ����ł��钆�ؖ����𐳎��Ȓ�����\�ƔF�߂Ă���A1949�i���a24�j�N�̏Ӊ�Η����鍑���}�����i����p���{�j�Ɩё����钆�����Y�}�i���������{�j�̓���ȍ~�����̏�Ԃ͑����Ă����B

�@���̓������������𐄐i���悤�Ƃ���A�����̒����V���̌́E�L���m�j�В��������ɒ����ׂ̈Ɏ��������ł��낤���L���ɂ��A�E�\�̋L���R�ƌf�ڂ��Ă��������ʍ����Q�Ƃ��Ē��������B�i�u���a�S��싞�v�ʐ^���W�j

�@���̒����^�L���̈�тƂ��āA�����V���̖{������L�҂ɂ��u�����ւ̗��v��u�����W���[�i���v�u�T�������v�ł̘A�ڋL���ł���B

"��s�E"�͐����I�Ӑ}�����P��ł���

�@�O�q�������A���̖{�����꒩���V���L�҂ɂ�郌�|�[�g�L���u�����̗��v�L���ɂ���ď��߂āu��s�E�v�Ƃ����P�ꂪ�g���鎖�ƂȂ����B

�@���́u�����̗��v���f�ڂ����悤�ɂȂ������R��1�Ƃ��āA���a40�N�㒆����ɂ͊e�V���Ђɂ����ē싞��Ɏ�ނ��싞�ɒ��݂��Ă����W�҂����X�ɑގЂ��n�߂Ă����̂ł���B

�@���̂悤�ȐV���Ђɂ�����w�i���������̂ł���B

�@����ɖ{�����꒩���V���L�҂͌��_�̎��R�ǂ��낪�������Y�}�������ł��ᔻ���悤���̂Ȃ璆���̈�ʎs���ł��瑦�A���Y����镶����v������ɒ������Y�}���p�ӂ����i���́j��Q�҂��畷����蒲�����s���B

�@���̍ۂɏ،��ҒB�͈�l��"��j�E�i�����Ƃ��j"�Ƃ����P����g���Ă���̂ł���B

�@����"��j�E"�Ƃ����Ӗ��͒����l�̗��j���╶�������Ɏg����P��ł���A���{�ɂ͑S�����̖����P��ł���B

�@�ߋ��ɒ����̗��j�ł́A�����A���\�����ɂ͕S���Ƃ�������E�C�̗��j���������B

�@"�g�B�\���L"��"�Ò�j��L"�����]��ɂ��L���ȕ��ꂪ�����ɂ͑��݂���B

�@���{�l�Ɍ��킹��ΔN���ƌ�����"���b��"�Ɠ������o�ł���B

�@����"�g�B�\���L"��"�Ò�j��L"�̕���͐�����������łڂ����܂�ɍ~�����������A��i�����̊X�j�ɗ����Ă����V��j�����݂ȎE���ɂ��āA�̂����ɐؒf���āA���̓����ςĐH�����Ƃ��Ӗ�����B

�@�Ⴆ���A�L�ł��낤����������̂͑���1�l�A1�C�c�炸�E�C���܂��鎖���Ӗ�����̂ł���B

�@���̓j�E�̐��S����L�̓��L�ł͋L�q����Ă���A����ɒ����̗��j�ł͊��x���s���Ă��銵��ł�����B

�@�]���āA�x�ߐl�̗��j���o�������Ă���ƍ~�����������₵�Đ킢�s�k�����싞�́A�ΓG���R�ɂ��u�j��v���ꂽ�ƖӐM���邱�Ƃ͂������Ȃ��B

�@�����l���K���z���o����l�Ԃ����߂ɂ��A������X�ƁA�͂˂鎖�͓��풃�ю��A����ɂ͐l�Ԃ̎葫���ƒ{�Ƃ��Ĉ�Ă�l�Ȃǂƌ������c�E�Ŏc�s�ȓ��{�l�̑z�����y�Ȃ���I�s�ׂ����R�ƒ����̗��j�ɂ͑��݂��邵�A�����͉\�̕����ł���A�}�X�R�~�����\��l�ÂĂ̘b��M����y�낪����̂ł���B

�@���̓_���[���ɗ�������K�v������B

�@���a12�i1937�j�N7��29���ɋN���������푈�̌�����1�ɂ��Ȃ����ʏB�����ł͓��{�l260�]����223�������c�ɎE�Q���ꂽ�����̖͗l�Ȃǂ́A�����l�̐��ݓI�ȗ���Ⴆ�ł���B

�@���{�l�̑z���̋y�Ԃ��̂ł͖����B

�@����"��j�E"�Ƃ����P����V���L�҂ł������{������L�҂��u�����̗��v�ɂ���āA�����ɂ����Ă͔ے�o���Ȃ������l�̗�ł���c�s�s�ׂ̂��������肻�̂܂ܓ��{�l�ɓ��Ă͂߂悤�Ƃ��Đ��������̂�"��s�E"�Ƃ����P��Ȃ̂ł��邱�̎��͏d�v�Ȏ��ł�����B

�@��ɓ����ٔ��ɂ����ẮA"�싞�\�s�E��������"�Ƃ����Ăі��ł����������q�ׂ��B

�@�Ƃ��낪�A���a40�N�㒆���듖���͍����^���^������A���ł͏��b�ƂȂ邪���{�����Y��`���Ƃɕς��鎖��^���ɍl�������Ńe�����N�����Ă�������ł������B

�@���̂悤�Ȏ���ɁA��������"��s�E"�Ƃ��������̐����p��ł���P����A�{������L�҂͗A�������������Ă��܂����̂ł���B

�@�����V���Ƃ��������A���s�������ʂ��ւ��V�����g���Ăł���B

�@���̂��߁A���́u�����̗��v�f�ڈȍ~�u�싞��s�E�v�Ƃ����P�ꂪ���R�Ǝg����悤�ɂȂ��Ă��܂����B

�@����Ɍ���I�������̂͏��a57�i1982�j�N�ɁA���ȏ�������N����B

�@NHK�ł���Ӑ}�I�ɋ��ȏ�������X�I�ɕ��A�����ăZ���Z�[�V���i���Ƀ}�X�R�~���L�����y�[�����s�������߂Ɂu�싞��s�E�v�̔F�m�x�͋}���ɍ��܂����̂ł���B�i�������Y�o�V��1�Ђ����͂���܂���F�߂��j

�@�u��s�E�v�Ɓu�����v�ł́A�ǂސl�ɗ^����C���p�N�g���S���Ⴄ���ƂȂ�B

�@�����V���L�ҁA�{�����ꂵ�Ă������ł������B

�{���̌Ăі��́u�싞�ŋN�����Ƃ���鎖���v�܂��́u�싞�ł̖\�s�������N�����Ƃ���鎖���v��������

�@���a57�i1982�j�N11���A���{���̃}�X�R�~���u�N���v����u�i�o�v�ւƏ����������Ƃ������ȏ�����̐�������ɏo�ł��ꂽ�A������20���l�ȏオ�E�Q���ꂽ�Ƃ����咣�ł������s�E�h�̌�����c��w�����A�́E���x�Y���̒���u�싞��s�E�v�i����j�o�ʼn�j�̊����ɂ͂���������Ă���B

�@�{�����u����ŁE�싞��s�E�v�Ƒ肵�Ă���̂́A���Ȃ炸�����A�M�҂̈ӂɂ����̂łȂ����Ƃ��A���f�肵�Ă����B�Ȃ��A���͒蒅���Ă���u�싞��s�E�v�Ƃ����ď̂��A���͏�ɂ́u�싞��c�s�����i�A�g���V�e�B�[�Y�j�v�ƌĂԂ��Ƃɂ��Ă���B

�@���̈Ӗ��͈�̉��Ȃ̂��낤���H

�@���x�Y���͂��̒�������10�N�O�̏��a47�i1972�j�N4���ɂ́u�싞�����v�Ƃ����������o�ł��Ă���B

�@���̔N�ɂ́u�����̗��v�������V���ɘA�ڂ���Ă���B

�@�Ƃ��낪����́u����ŁE�싞��s�E�v�͂��傤�Nj��ȏ�������琔������ɏo�ł���Ă���B

�@����́A"��s�E"�Ƃ����P�ꂪ�C���p�N�g�������Ă��鎖�ɏo�ŎЂ����ڂ������߂ł͂Ȃ����Ǝv���B

�@"��j�E"�̂������̗��j�����܂ޒP�����{�֗A�����A���̊����̎��C���p�N�g���o�ŎЂ����p���悤�Ƃ����̂ł͂Ȃ��낤���H

�@�����炱����҂ł���́E���x�Y������c��w�����́A�����ɂ�����"��s�E"�Ƃ����^�C�g���ɍ�Ҏ��g�̈ӂɂ����̂Ŗ������Ƃ�f���Ă���̂ł͂Ȃ��낤���B

�@������"��j�E"�Ƃ�1937�i���a12�j�N�̎������ł͖����A�ߋ��ɋN���������ł̍~���������ۂɂ���ĊF�E���E�C�ɂ�����ɗ�I�������܂�ł���̂ł���B

�@�܂��ɈΓG�i���؎v�z�ɂ������Ȗ����j�ł�����{�R���~���������s�����ۂ��������R��l�����F�E���ɂ����͓̂��R�̎��ł���ƁA�z������͖̂������������ł���B

�@�����l�͓��{�l�Ƃ͗��j�w�i������A�������������������S���Ⴄ�̂ł���A���̓_���[���ɍl�����ׂ��ł���B

�@�푈��嗤�̒����l��m��Ȃ����m�Ȑ�㐢��ɂƂ��āA�����l�̐S���𗝉��ł��Ȃ��̂͒v�����Ȃ����A�����V��������ɕt�����̂͐�ɋ����Ȃ��s�ׂł���B

�@��ʂ�"��s�E"�ƌĂ�A�܂��Ă⒆���l���_�o���ɑi���鎖�����܂������������ł���Ƃ͓��{�l�̊��o�Ƃ��Ă͎����͓̂��R�ł���B

�@�����A�^����1�Ȃ̂ł���B

�@"�싞��s�E"�͒����V���ɂ���č��ꂽ�P��Ȃ̂ł���B���m�Ɍ����A�������V���L�҂ł���{������L�҂ɂ���Ăł���B

�@"�싞��s�E"�Ƃ����P����g���̂͒����̎咣���̂��̂𐭎��I�E�����I�Ӗ��������ᔻ�Ɏ���鎖���Ӗ����Ă���B

�@���̖ړI�͖����ł���B

�@"�싞��s�E"�Ƃ����P�����{�l���g�����œ싞�ł̖\�s�E���������ᔻ�ɔF�߂����A�������Γ��O���J�[�h��1�Ƃ��Ďg���A�O���ɂ����ėL���ɐi�߂鎖���o����Ƃ������ł���B

�@����1��Ƃ��Ĉȉ����f�����Ă����B

���a63�i1988�j�N�ɋN���������̗�Ԏ���

�@���a63�i1988�j�N3��24���A��C�ŋN�������m�w�|���Z�̏C�w���s���̏�������̂��������B

�@���̎��A�⏞���̂��߂ɗ��������������́A�ȏ�A�싞��s�E�����ɏo���Ă���B

�@�����͐�㔅���ӔC����ؕ������Ă���̂�������{������������Ƃ������������B

�@���������{���ٌ̕�m���A��肪�S���Ⴄ�Ɣ��_�͂��Ă���B

�@�����Ŏ��͈ꌾ���������̂́A���{�������ŎE�C�s�ׂ��s�����Ƃ����̂͂��Ȃ肠��ӂ�ŁA����������̂قƂ�ǂ͐�㋤�Y�}���˔@�����o�������ł���A����ɓ��{���������������B�⒆�����Y�͔����ǂ��납����ȏ�̊z�ɏ��B���̓_��Y��ė~�����Ȃ��B

�@����ɋߔN�A���{�R�����������ŃK�X�e����������Ƃ������A���{�R����ڎ������̂͒����R�ł͂Ȃ��������A����ɂ����̒��ɂ͋��\�A�R�̂��̂�A�����R�̂��̂��啔������Ƃ����B

�@"�싞��s�E"�Ƃ����J�[�h���g�����ŁA�����͉��ł��o����ƍl���Ă���̂Ȃ�A����͊ԈႢ�ł��낤�B

�@����ɒ����V�����s�����s�ׂ͖��炩�ɏ��O���ł͍��ƕ��J�߂┽�t�߂ɓ�����͂��ł���B

�@�����V�����Ȃ����̓��{�ɑ��ݏo����̂��A���ɂ͕�����Ȃ��B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

3�ɕ������咣

�u�܂ڂ낵�h�v�u���Ԕh�v�u��s�E�h�v

�Ƃ͈�̉����H

�@�u�싞��s�E�v�ɂ����ċs�E���ꂽ�l���ɂ��āA��܂��Ɍ�����3�̘_�h�����݂���B

�@���ꂪ�u�܂ڂ낵�h�v�u���Ԕh�v�u��s�E�h�v�ł���B

�@���̓���͈ȉ��̒ʂ�

| �܂ڂ낵�h | �E�E�E | �@�s�E���́A�قڃ[���ƍl���Ă���B�s�E�����̂�ے�B |

| ���Ԕh | �E�E�E | �@����l���琔���l�O�オ�E�Q���ꂽ�Ǝ咣�B |

| ��s�E�h | �E�E�E | �@10���l�ȏ�̓싞�s���A�ߗ����E�Q���ꂽ�Ǝ咣 |

�@�Ȃ��A�����Œ��ڂ��Ă����������́A�������͎E�Q���ꂽ�l����30���l�ȏ�Ǝ咣���Ă��邪�A���{�����́u��s�E�h�v�ƌĂ��l�B�ł��猻�݂ł�30���l�����q�ׂĂ���l���͗B��1�l�����Ȃ����ł���B

�@�Ƃ��낪���݂̒������Y�}��30���l�ȏ���咣���Ă���B30���l�ł��班�Ȃ��Ǝ咣���Ă���B

�@�����A���{�R�̓G�ł͂Ȃ������������Y�}�͉��n�ł��鉄���ɂ���A���̋L�^�͌��݂ł͐����Ƃ�����Ȃ��̂ł���A���{�����̑�s�E�h�̈�c����w�A�g�c�T�����ł���u�������̂���Ă��鎖�̒��ɁA�����������������܂��B�v�Əq�ׁA���m��w�A�]���\�ꋳ���u�������{�̂����u30���l�s�E�v�͖��炩�Ɍ֑�B20���ɓ͂����ǂ������^�₾�B�v�A20���l�s�E�x���̈�c����w�A���������_�������u�����ł��A�����Ƃ��������҂͕������Ă���̂ł͂Ȃ����v�Əq�ׂĂ���B�i���Y�t�H�Ёu���N�I�v2001�N1�������j

�@�Ȃ��u�܂ڂ낵�h�v�́u�܂ڂ낵�v�Ƃ́A���a48�i1973�j�N3���ɕ��Y�t�H�Њ��u�u�싞��s�E�v�̂܂ڂ낵�v��ؖ�������Ƃ����Ăѕ��ŁA�����싞��s�E���L�����Ƒ�X�I�ɐ�`���s���Ă������[�_�[�I���݂ł����������V���Ȃǂ̃}�X�R�~�ɑ���^��𓊂����������Ђ̖��O���Ƃ��āA�s�E�ɑ��Ĕے�I�ȗ���̐l�X�ɖ������ꂽ�����ł���B

�@�������A���̒��ҁA��ؖ����͋s�E���ɂ��Ă͕s���ł���Ƃ���咣���Ƃ��Ă���B

���a12(1937)�N12��13����

�싞�ח����̏�

| �ځ@�� | |

| 1. | �����̓싞�̐l�� |

| 2. | �싞�̒n�� |

| 3. | �싞���S�捑�ۈψ��� |

| 4. | �����{��ԂɊׂ����싞 |

| 5. | �~������ |

| 6. | �����R�ɂ��Ă������̋��� |

| 7. | �������ɂ�闩�D |

| 8. | �ֈߕ��͐펞���ۖ@�̈ᔽ |

| 9. | �ֈߕ����炪���ɓٓ� |

| 10. | �㑗���ꂽ���a���Ɩ����� |

| 11. | ���{�R����ђ����R�̓싞��ɂ�����Ґ� |

| ���@�� |

| (1) | ���p�p�x�̍������̕����͗����ŕ\���A���̉��ɐ����Ńy�[�W�����������B |

| �m�`�T�E�E�E�E�n�w�����푈�j�����x��8���E�싞�����T�@���x�Y�ҁi�͏o���[�V�Ёj | |

| �m�`�U�E�E�E�E�n�����9���E�싞�����U | |

| �m�j�E�E�E�E�n�w����ŁE�싞��s�E�x���x�Y���i����j�o�ʼn�j | |

| �m�m�E�E�E�E�n���x�Y���w�싞�����x�i�V�l�������Ёj | |

| �m�r�E�E�E�E�n�w�،��E�싞��s�E�x�싞�s���j����������ҁ@���{���i�؏��X�j | |

| �m���L�^�E�E���n�@�ɓ����یR���ٔ����L�^�E�E�E������A�Ȃ����̍ٔ����u�����ٔ��v�Ɨ��L�����B | |

| �m�w�싞��j�x�E�E�E�i�@�j�n�@���{�������u�،��ɂ��w�싞��j�x�v�G���u��s�v�A�ځ����a59�N4�����60�N2�����A�i�@�j�������͂��̉� | |

| (2) | ���t�͓��ɒf��Ȃ�������A�N���͏��a12�i1937�j�N�A�N���͏��a13�i1938�j�N�B |

| (3) | �����{�R�l����і�l�̊K���E��E�͓����̂��́B |

| (4) | ����叫�̐w�����L���̑��R�l�̎�L���u�J�^�J�i�v���u�Ђ炩�ȁv�ɉ��߂��B |

| (5) | ���ˑ�w�͋ɓ��R���ٔ������u�싞��w�v�Ɖ��̂��ꂽ�B |

|

| �����q |

�@1���b�g���̕r�l�߂̎����A�ǂ��������ƁA�ǂ����ڂ����ƁA1���b�g���̎���1���b�g���ł���B

�@20���l�������Ȃ��l�Ԃ��A30���l�E�����Ƃ͂ł��Ȃ��B

�@����Ȃ��Ƃ́A3�˂̎q���ł��킩�肫�������Ƃł���B

�@���a12�i1937�j�N12���A���{�R���싞���U�������Ƃ��A�싞����ɂ����s���͈�̉��l���H

�@�s�E���ꂽ�l�Ԃ̐��́A�͂��߂����ɂ����l�Ԃ̐��ȏ�ɂ͐�Ȃ�Ȃ��B

�@�싞������_����ۂ́A���ꂪ�ł���{�I�Ȗ��ł���B

�@�n���r�싞�s����12��1���A�S�s���ɑ��āA�u�싞���S�捑�ۈψ���v���Ǘ�������S��i���j���ɔ���Ɩ��߂����B

�@������ۈ��S�ψ���ɑ��ẮA�āA���A���q�ƌx�@������ϑ�āA�������Ӊ�Α�����̌��ǂ��ē싞��E�o�����B

�@���łɁA��A�����K���̎s���⊯�����͗g�q�]�㗬�Ȃǂɔ��݂ŁA�c�����s���͖w�lj��w�̎s���݂̂ł������B

�@�܂��A�싞�̍L���ɂ��Đ������Ă����K�v������B�����̎�s�Ƃ����A�����ɂ��L��ȓs�s�̂��Ƃ��z�������ނ������낤���A���s��k���A��C�Ƃ͔�r�ɂȂ�ʏ����Ȓ��ł���B

�@���������̋�������ɔ�s�������A�������R���A��������B

�@�����̎苖��1937�N�ɒ��������s�����싞�̒n�}������B

�@��������Ă��A����5�L���A�܂��ԕ��L�����R�傩�犿����܂ŕ�����1���Ԃقǂʼn��鎖���ł���B

�@��̒��ؖ傩��Ŗk�̜��]��܂Ŗ�11�L���A�����Ă�2���Ԃ��炸�ł���B

�@���ʐς͏�O�̉��ւ܂ʼn����Ė�40�����L���B

�@�����s���c�J�悪58.81�����L���ł��邩��A����5����4��̍L���ł���B

�@�s�s�Ō����A���q�s��39.53�L���䂦����Ƃقړ����L���Ǝv���܂������Ȃ��B

�@���āA���̂悤�ȋ������̈�p�ɁA3.8�����L��������āg���S��h��݂��A��O���l����Ȃ鍑�ۈ��S�ψ���������Ǘ����Ă����B

�@���́g���S��h�i���j�ɓ싞�s����S�������e���ĕی�ɓ��������̂ł���B

�@���̍��ۈψ���́A���{�R�����邵��12��13�����痂�N��2��9���܂ł̊ԂɁA���{��g�ق���ѕāE�p�E�Ƒ�g�و��ɁA61�ʂ̕���������܂��͔������Ă���B

�@��Ƃ��ē��{�R�̔�s�⎡���E�H�Ƃ��̑����{�R�ɑ���v����i�������̂ŁA���ɋ��ׂɂ킽���Ė����̂��Ƃ��L�^���Ă���B

�@�܂�����Ȃ�����61�ʂ̌������́A���������ł���A��ꋉ�j���Ƃ����悤�B

�@�c�O�Ȃ�����{�O���Ȃ͏I�펞������ċp���Č������Ȃ����A����61�ʂ̕��͂͏��i�m�́w�싞���S�����āx�ƃ}���`�F�X�^�[�K�[�f�B�A���̓��h���e�B���p�[���[�́w�푈�Ƃ͉����x�̒��ɑS���������߂��Ă���A�����ٔ��ɂ��؋����ނƂ��Ē�o���ꂽ�B

�@���̑S���̒��ɁA3��ɂ킽���āA�u���S�������̑��l����20���l�ł���B�v�ƋL�q����Ă���B

�@�ĕ��̎��̃G�X�s�[�̖{���ւ̕ɂ��A�܂����[�x�ψ����̃h�C�c��g�قւ̕ɂ��A�u�싞�̐l����20���l�v�ƕ���Ă���B

�@�������A�h�C�c�E�t�����N�t���^�[���̓��h���Ŋח����O�싞��E�o���������[�E�A�x�b�N���j���u���|�t�H�v�i���a13�N�E2�j�Ɂw�싞�E�o�L�x�������Ă���B

�@����ɂ��ƁA�����̒E�o���ɂ́A�u�Q���A15���l�𐔂ӂ鏬�s�s�ɐ��艺�����Ă������v�Ƃ���B

�@�܂��A�ă��C�t���ɂ́u���{�R��15���l�̓싞�s�����������S���������҂���������v�Ə����Ă��� �B

�@����ɓ��{�R�̕ߗ��ƂȂ������Q�v�����́u�싞�q��R�̕��͐�5���A��퓬��10���v�Əq�ׂĂ���A�������ߗ��ƂȂ�A�̂����������{�̌R���w�Z���ɏA�C�������[�Y�����i�����J�ԑ�w�n��������������j�́A�s�����u�T��20���v�ƌ����B

�@����叫�́w�w�������x��12��20���Ɂu����j���e�Z�����A���x�ߐl�n�T�V�e�ז��w�j���X�����m�i�����A�����\�]�j�B�V�v�ƋL�q���Ă���B

�@�ȏ�̎����𑍍����Ă݂�ƁA�����̓싞�̐l���́A12�`13������ō�20���̊ԂƂ݂ĊԈႢ�Ȃ��B

�@�����q�����̓싞�h�q�R��3.5������5���ł��邱�Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��i�ʍ��ڎQ���j�A�ڈ�t�������ς����āA���킹��25���A���Ȃ����ς�����16�`17���ł���B

�@�h�q�R�Ǝs���A��l�c�炸�E�Q���Ă�16���Ȃ���25���Ȃ̂ł���B

�@���ꂪ�ǂ�����30���Ȃ̂��H

�@�H��ł��E���Ȃ����30���s�E�ɂ͂Ȃ�Ȃ��B

�@�����ŋs�E�h�́A���Ƃ��Z���̐l���𑝂₻���Ƃ���B

�@���x�Y���́u���{�R���싞�U�����J�n���ꂽ�Ƃ��A����Ɏc�����Ă����s���̐���25���Ȃ���30���ł������Ƃ����Ă����v�u�s�c���̑|�����I�������̓싞�ɂ́A20���l�߂��s�������Z���Ă������̂��������v�u�Ƃ�����̍�10���Ȃ���5������s�E�҂Ƃ������ƂɂȂ�v�i�m-179�j�B

�@�u�����Ă���v�u������v�Ƃ��������ʼn��̍������Ȃ��B

�@�����������z�����A�������Ă��邾���̘b�ŁA�M�ߐ��͑S���Ȃ��B

�@�������l�A�싞��30���A40���̑�j�E�����������Ƃ������Ȃ���Ȃ�Ȃ��싞�s���j����������ҁw�،��E�싞��j�E�x�́A��͂�싞�̐l���̐�������}���Ă���B

�@�u�����̌����ɂ��A���̐l���͍ł���������29���ɒB�����B

�@�s�E�̖����A��������ɓ��𗣂��悤�ɋ����������i���{���́j25�����Ə̂��Ă����B

�@2�������炸�̊Ԃ�4���l���������̂ł���B

�@�����̌����͂�����������邪�A�d�v�Ȍ����́A����������ʂɋs�E�������Ƃɂ����̂ł��邱�Ƃ͊m���ł���B�v�iS-178�y�[�W�j

�@������������29���l�Ƃ����̂́A�ǂ����玝���Ă����̂������Ȃ̂��H

�@�����Ɠ��l�A���̍������Ȃ��B

�@�������狳���Ē��������B

�@�����ٔ��Ń����B���ٌ�m���u�싞�j���e�E�Q�T���^���n30���g�i�b�e�����}�X�K�A���m���m�V�e�����͈̓j���L�}�V�e�n�싞�m�l���n20���f�A���}�X�v�ƃY�o�����̖��̖{����˂�����������B

�@����ƃE�G�b�u�ٔ����͂���ĂāA�u���n�\�������`�o�X���f�n�A���}�Z���v�Ƃ��̔������Ă��܂����B�i�u���L�^�v58��21�E8�E29�j�B

�@�������āA���ɓ����ٔ��ɂ����Ă��A�싞�s���̐l�����ɂ͂ӂ�邱�ƂȂ��A����10���Ƃ��A20���Ƃ��A12��7000�Ƃ��A���̐��l�������肩�łȂ��E�Q��������ׂ������ނ̔��������������ꂽ�B

�@�Ȍ�A�s�E�_�҂́A�l�������h�����邩�A�܂��͓����̂悤�ɒP�Ȃ鐄����������ׂĐ��������͂��邩�̂����ꂩ�ł���B

|

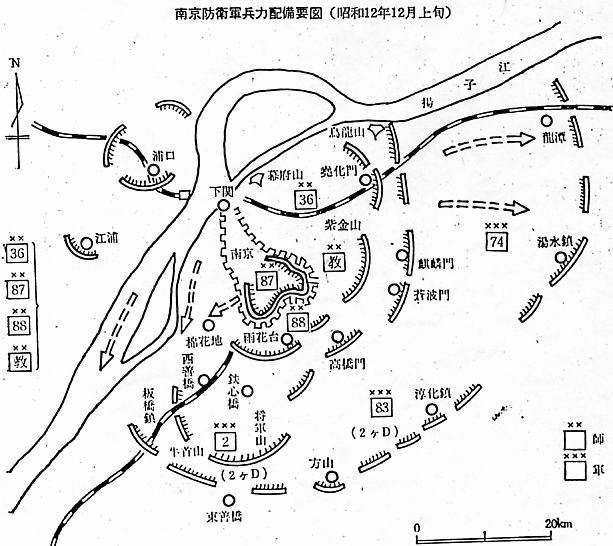

�@���}���A�싞�Ɠ��{�̈ʒu�B �g�q�]�i���]�j�̗���ɉ����Ĉʒu���Ă���A���̉����ɂ͏�C������B��C���炷���̋����B |

|

�@ ���ꂪ�A�����̓싞�s�y�ѓ싞��A��O�̒n�}�B �싞��͖�20���[�g�����̍����̏�ǂɈ͂܂�Ă����O����̐N���҂�h�����߂ɂ��̗l�ȏ�ǂ�����Ă����B �g�q�]�̂������Ɉʒu���A���������̎���ɂ͌��������B �@���́A���ۈ��S�ψ���̂P�T�l�̑�O���l�B�ɂ���ĊǗ��A�������ꂽ���n�т̔��n��ŁA�����̓싞��ɊW�̂Ȃ��A��ʐl�͂P�Q���P���ɂ����֏W�܂�悤�ɔn�싞�s���ɂ���ĕz�����ꂽ�B �@���̒��ɂ͑�g�فA��w�A���q�w�@�A�Ȃǂ̏d�v�Ȍ��z��������B97�N�H�ɍu�k�Ђ��甭�����ꂽ�u�싞�̐^���v�̒��҃W�����E���[�x�͍��ۈψ���ψ����ŗL�����B |

�@�싞�s���̔n���r�́A���a12�i1937�j�N12��1���A�s���ɕz�����āA�s���͐H�Ƃ���ѐg�̉��i�����Q���āu���S��v�i���̂��Ɓj�ɈڏZ����悤�����A�����ݗ������u�싞���S�捑�ۈψ���v�i�ȉ��u���ۈψ���v�Ɨ��́j�ɁA��3���S�i3000�g���j�A��1���S�i1000�g���j�A��10�������ϑ����A�x�@��450�����c���āA�s���̕ی���˗������B

�@���ۈψ���́A���ď�C��̂Ƃ��A���l�鋳�t�W���L�[�m�_�����A���{�R�̏��F����u��n��v����C��s�ɐݗ����ėǖ��̕ی�ɓ����������ɂȂ炢�A�싞�s�̐��k���ɂ�����n��\�\��͊����H�A���k�͒��R�k�H�����Ƃ��A�k�͎R���H�A���͐��N�H�ɋ��ꂽ��3.8�����L���i�싞���ʐς̖�8����1�j�̒n�������āu�싞���S��v��ݒ�i��̓싞���}�Q�Ɓj���A�����Ɏs���S�������e���Ă��̕ی�ɂ��������B

�@�u�싞���S�捑�ۈψ���v�Ƃ͉����A�싞�����������d�v�ȃJ�M�������Ă��邱�̈ψ���ɂ��Đ����������B

�@��O����싞�ɍݏZ���Ă�����O���l�͑��������������A�Ō�܂œ��݂Ƃǂ܂����̂�40���O���i���ۈψ���̈ψ�15���A�V���L��5����̌��و��Ȃ�20�������c���ق��́A12��7���̏Ӊ�ΒE�o�ƑO�サ�ē싞��ދ����Ă���j�ŁA���̂�����15�����ψ����Ґ����A�O�q�̒n�������āA�������u���S��v�Ə̂��A�n�싞�s���̐\��������āA�싞�s���̈��S�����A������ۏႷ��V�X�e�����������̂����̈ψ���ł���B�ψ���̎����ǂ͔J�C�H�T���ɂ���A�������J�݂�12��1���ƋL�^����Ă���B

�@�ψ����̓h�C�c�̃V�[�����X��Ўx�X���W�����E�g�E�c�E���[�x�ŁA���L���͕Đl�̋��ˑ�w�Љ�w�������C�Y�E�r�E�b�E�X�~�X���m�B

�����o�[�́A�Đl7���A�p�l4���A�h�C�c�l3���A�f���}�[�N�l1���̌v15���ł���B�i���M�ҁq���r���ˑ�w�͖���44�N�싞��w�Ɖ��̂����j

|

| �싞���S�捑�ۈψ���̃����o�[ |

| �@�������A�[�l�X�g�E�t�H�X�^�[�iErnest H.Forster�j�A�E�C���\���E�v���}�[�E�~���Y�iW.P.Mills�j�A�W�����E���[�x�iJohn.H.D.Rabe�j�A�X�}�C�X���m�iLewis Strong Casey Smythe�j�A�G�h���[�h�E�X�p�[�����O�iEdouard Sperling�j�A�W���[�W�E�A�V�����A�E�t�B�b�`�iGeorge Ashmore Fitch�j���Ȃ��t�B�b�`��YMCA�E���ňψ���̃}�l�[�W���[����S�� |

| �@���� | ���� | �E�� | ||

| �W�����E�g�E�c�E���[�x�i�ψ����j | John H D Rabe | �h�C�c | �V�[�����X��� | |

| ���C�X�E�X�g�����O�E�J�Z�C�E�X�~�X���m�i���L���j | Lewis Strong Casey Smythe | �A�����J | �싞�i���ˁj�勳�� | |

| �o�E�g�E�}�����t�H�[�� | P.H.Munro-Faure | �C�M���X | �A�W�A����� | |

| �W�����E�K���X�s�[�E�}�M�[�q�t | John Gillespie Magee | �A�����J | �ċ���`���c | |

| * | �o�E�q�E�V�[���Y | P.R.Shields | �C�M���X | ���ۗA�o��� |

| * | �i�E�l�E�n���Z�� | J.M.Hansen | �f���}�[�N | �e�L�T�X�E�I�C����� |

| * | �f�E�V�����t�F�E�p���e�B�� | G.Schultze-Pantin | �h�C�c | �V���f�Չ�� |

| * | �A�C���@�[�E�}�b�P�C | Ivor Mackay | �C�M���X | �o�^�t�B�[���h�E�A���h�E�X�E�B�A��� |

| * | �i�E�u�E�s�b�J�����O | J.V.Pickering | �A�����J | �X�^���_�[�h�E�o�L���E���E�I�C����� |

| �G�O�@�[�h�E�X�p�[�����O | Eduard Sperling | �h�C�c | ��C�ی���� | |

| �}�C�i�[�E�T�[���E�x�C�c���m | Miner Searle Bates | �A�����J | �싞�勳�� | |

| �E�C���\���E�v���}�[�E�~���Y�q�t | Wilson Plumer Mills | �A�����J | �k�����V�`���c | |

| * | D�E�i�E���[�� | D.J.Lean | �C�M���X | �A�W�A����� |

| �b�E�r�E�g���}�[���m | C.S.Trimmer | �A�����J | ��w�a�@��t | |

| �`���[���X�EH�E���O�X | Charles.H.Riggs | �A�����J | �싞�勳�� |

�@����\�Ɂu*�v�t���Ă���҂́A��͂����O�ɓ싞�������Ă���B

�@�����Œ��ӂ������̂́A����15���̑�O���l�͂�����������̓��{�̌��t�Ō����g�G�����l�h�ł���B

�@�܂�A���{�R��N���R�ƋK�肵�Ă���݁A�Ӊ�ΐ��{�������}���{�ɖ������A������x�����Ă��鍑�̐l�X�ł���Ƃ������Ƃł���B

�@�h�C�c�����Ɠ����Őe�����������悤�ɂȂ����̂́A���a13�i1938�j�N3�����b�y���g���b�v���O���ɏA�C���Ĉȍ~�̂��Ƃł���܂ł͕ĉp�Ɠ��l�A���{��G�����A�Ӊ�ΌR�ɕ��퉇���ƁA�R���ږ�c�𑗂��Ă����B�i���̏؋��ɐ�̌�̕ߊl����ɃV�[�����X���������A�`�F�R���̃}�V���K���A���̑����퓙�X���f���A���̑��������ɋL�^����Ă���j

�@����Ɉψ���́AYMCA�����g������𑽐��������āA��̉��̓��{�R�̔�s�����ɂ������Ă���i�ʍv�A�u���ۈψ���̓��R�ƍߓ��v�v�Q���j�B

�@���ۈψ���͈��S�����n�тɂ���悤���{���ɐ\�����ꂽ�B�ŏ����{���͂��̈��S��̐ݒu�ɓ��ӂ������A�h�q�i�ߊ������q���~�������ۂ������߁A�R�͏�C�s�ɂ�����W���L�[�m�E�]�[���i��s���n�сj�̂悤�ɁA�����ɂ͂������n�тƂ������n�тƂ��F�߂Ȃ������B���̉�12��5���A�đ�g�ق�ʂ��čs��ꂽ�B

�@���̗��R�͈ȉ��̒ʂ�B

| 1�A | �싞���̂���̗v�ǂƉ����Ă���A���������̒n��͂��̒��S�n�ɓ����邪�A�����ɂ͉��玩�R�̏�Q�����Ȃ��A���E�����R�Ƃ��Ă��Ȃ��B |

| 2�A | ���{�v�l�⍂���R�l�̊��@�������A�����Ȃ镺���ʐM�@�킪�B������Ă������͂����B�i���������R�������Z�̒��ɂ́A�ח����O�܂ň��S����ɋ��Z�����҂������i���[�x�̃h�C�c���̎����ď��ȁj�B |

| 3� | �ψ���̂�������͂�L�����A��������ֈߕ������₷�邾���̌����Ȓ����ԓx��]�ނ��Ƃ͍���ł���i�ȏ�͓����Q�����̓����ٔ��ɂ�����������̗v��j�B |

�@�Ƃ������̂ł���B

�@�����A�\�z�ʂ�A���ۈψ���́A�ֈߑ���s�c����S�R�`�F�b�N���邱�ƂȂ����������߂Ă���i���ꂪ���Ƃ�����ɂȂ�j�B

�@�������A������Ƃ����āA���{�R�͂��̓���ی삵�Ȃ������킯�ł͂Ȃ��B

�@��̂Ɠ����ɕ����𗧂āA�e�����ɂ͐i���֎~���Ɩ������A���p�̎҂̏o������֎~���A�܂�����R�i�ߊ��̖��߂ɂ��A�C�E���������ɂ��܂��߁A��Ђ̔g�y��h�~�����B

�@���̂����A�~���i���x������Ȃǎ�����ی삵�Ă���B�]���Ă��̒n��ɂ́A�������C�����Ȃ��A�Ђ������N���Ă��炸�A���ۈψ���͓��{�R�̂��̂悤�ȕی�Ɏӈӂ�\���Ă���قǂł���B�i�ڍׂ́u�s�E�ے��17�̘_���v�́g��5�̘_���u���͈��ׁA���ӂ̏����v�h���Q�Ƃ��ė~�����j

�@�Ӊ�Α����A�v����v�l�A�����ԌR�������A�����U�Q�d�����琭�{����ьR��]�́A������12��7���Ɏs���Ɩh�q�R����������ɂ��ē싞��E�o���A�����ɓّ����Ă���B

�@���Ȃ킿�A12��7���̎��_�ŏӐ����͓싞����������̂ł���B

�@�������̋L�^�ɂ��ƁA�u�싞�̎���́A���̒n���Ŏ炵�ĉ��R��҂��̂ł͂Ȃ��A�G�̏��Ղ傷�邱�Ƃɂ������B

�@���̓_����݂�A���łȗv�ǂł͂Ȃ��A�܂��w��ɉ͐�i�g�q�]�j���T���ĕ�����K�łȂ������v�i�w�R����j�x�j�Ƃ���B

�@���ꂩ��݂�ƁA�싞�����炷�邽�߂̓O��R��ł͂Ȃ��A���{�R�ɂł��邾�����Ղ�^���āA���R�{���̑ދp��L���ɓ������߂̍��ł������悤�ł���B

�@����ɂ́A�G�̐i�R��j�~���A����R���P�ޗe�ՂȒn�`�łȂ���Ȃ�ʁB

�@�P�ގ����̑I���A�G�Ƃ̗��E�v�̂��Ȃ��Ȃ��ނÂ������A�������܂�Η��E������ɂȂ�A�ߑ��ɓP�ނ���ΓG�ɗ^������Ղ������Ȃ��Ȃ�B

�@��j�́A���̂悤�ȍ��́A�n�̗��A���s�R�𗦂�����قǂ̖����łȂ���ΐ������Ȃ����Ƃ������Ă���B

�@�싞�͔w��ɗg�q�]���T���āA�P�ނ͗e�Ղł͂Ȃ��A�J�ԑ�A�����R�̎���͌R���w�Z�̋��������̐��s�������������A����R�̑啔���͒n�̗��ɂ��Ƃ��L���A�L���A�Γ�o�g�̌R���ł������B�Q�d�����̔����U��h�C�c�̌R���ږ�c�́A�싞�h�q��ɔ������Ƃ�����B

�@�h�q�i�ߒ��������q�́A���{�R�ɂ�銮�S�ȕ�͉��ɂ����āA�Ȃ�������R�i�ߊ��̍~�����������ۂ����B

�@12��7���A�Ӊ�Α����琭�{�A�R�̍������싞��E�o�������_����A�싞�̓p�j�b�N��ԂɊׂ����B

�@�x�T�K���⍂�������͎��Ă邾���̉ו��ƌ����������āA�싞��E�o���A�����āA�i�@�@���s���{�����@�{�̊������A���悻��l�Ƃ�����l�͐��{�v�l�̂��Ƃ�ǂ��ē싞��E�o�����B�n�������������l�ł���B���t�A�x�@���A�X�Lj��A�d�b�A�d�M�A�����ǂ̍H���Ɏ���܂ŁA����ɂƓ싞�E�o���͂���A�싞�͕����ʂ�A�����{��Ԃɂ����ꂽ�B

�@�O�L�����悤�Ɍx�@��450�������ۈψ���̊NJ����Ɏc�����݂̂ŁA�������S���싞����p�������Ă��܂����̂ł���B

�@10���`12���ɂ͓d�b�͕s�ʂɂȂ�A�����͂Ƃ܂�A�d�C�����Ȃ��Ȃ����A�������x�@���ٔ������Ȃ��Ȃ����̂ł��邩��A���S�Ȗ����{��Ԃł���B���D�A�������肵�����ƌ������A�Í��̓s�s�ɂȂ����B

�@���{�R�����邵���Ƃ��A�������̑��ɂ��Č����悤�ɂ����̑�����Ȃ��A�ӔC�҂����炸�A���ނ����Ȃ��A����̂͂������A���D�̂��Ƃ̕����ʂ�̔p�Ђ̓s�s�ł������B�����������̓O�ꂵ�����D�Ԃ�́A�퍑���ケ�̕��A�𐢒������̏�K�ł���B

�@����R�i�ߊ��́A12��9���A�瓂���q�R�ɑ��č~�����������U�z�����B

�@���j�ɂ͂h�e�͋�����Ȃ��Ƃ����邪�A���������q���R���V���K�|�[���̃p�[�V�o�������̂悤�ɁA���邢�͍]�ˊJ���n���̏��C�M�̂悤�ɁA�싞���I�[�v���V�e�B�ɂ����Ȃ�A���̂悤�ȍ����ƔߎS�͋N����Ȃ������͂��ł���B

�@�~���������͈ȉ��̒ʂ�i���{����j�B

| �@���R�S�����ɍ]���Ȋ�����B �@�싞��͏��ɕ�͂̒��ɂ���B �@��Ǒ吨�������̌��͑��S�Q�����Ĉꗘ�Ȃ��B �@�҂ӂɍ]�J�̒n�͒����̋��s�ɂ��Ė����̎�s�Ȃ�B���̍F�ˁA���R�˓��ÐՖ���喏W�i�����Ӂj���A���R�i���Ȃ���j���������̐����̊�����B �@���{�R�͒�R�҂ɑ��Ă͋ɂ߂ďs��ɂ��Ċ�����������A�����̖��O����ѓG�ӂȂ������R���ɑ��Ă͊���������Ă����`�����A���������Ɏ���Ă͂����ی�ۑ�����̔M�ӂ���B �@�������M�R�ɂ��Č����p������Ȃ�A�싞�͐��ЕK�����Ђ�Ƃ��B �@�������Đ�ڂ̕������D���ɋA���A�\�N�̌o�c�͑S���A���ƂȂ��B �@�˂��Ė{�i�ߊ��͓��{�R���\���ċM�R�Ɋ������B�����싞��a���ɊJ�����A�������č��L�̏��u�ɏo�ł�B �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@����{���R���i�ߊ��@�@����� �@�{�����ɑ���͏\�\�����ߒ��R�H��e����̕������ɂ����Ď�̂��ׂ��B �@�������M�R���i�ߊ����\����ӔC�҂�h������Ƃ��́A�Y���ɂ����Ė{�i�ߊ���\�҂Ƃ̊Ԃɓ싞��ڎ��Ɋւ���K�v�̋���𐋂���̏�������B �@�Ⴕ���Y�w�莞�ԓ��ɉ����̉ɐڂ�������A���{�R�͂�ނ��싞��U�����J�n����B |

�@�����Q�d�����i�����ٔ��ōi��Y�j���������Q�d�A���R���Q�d�A���c�ʖ̎l�l�́A�h�B�̌R�i�ߕ����ߑO3���ɏo�����A�[��̋�e�X���𒆎R��O�Ɍ����A�ߑO11��40������ړI�n�ɓ����A���������̂�œG�R�g�̗���̂�҂����B

�@12����5���߂��Ă��A10���߂��Ă��A���ɒ������R�g�͎p�������Ȃ������B

�@���ʓI�ɂ́A�O��R������тȂ���A�����q�͐��R����P�ލ��̎w�����ł����A�s�c��������Ɏc�����܂܁A12���[���A�u�e���e�ɕ�͂�˔j���āA�ړI�n�ɏW������v�Ɩ����āA�����ЂƂ�A�Ђ����ɗg�q�]�k�݂ɓّ������̂ł���B

�@���̖��ӔC�Ɨȓ����\�͂����e����A�����q��12��18���R�@��c�ɂ������A19���e�E�Y�ɏ�����ꂽ�Ɠ`������i�u�����V���v12��20���j�B

�@����ɑ��āA�~�������������A�������R��O�őҋ@�������c�ʖ́A���̎��̒������̑ԓx�ɂ��Ď��̂悤�ɊS�Q����B

�@

�@�u�����ˁA���́A�~�������������A�����R�͂��������Ȃ������̂ł����B���������͂͂����肵�Ă��܂��B���Ƃ͍~�����邾���ł��B���ƑS�̂̍~���ł͂���܂��A�싞�����~�����Ă�����ł��B���I�푈�̎������U���ŃX�e�b�Z�����T�ؑ叫�ɍ~�����Ă܂��ˁA����Ɠ����ł��B�����ח��œ��I�푈�͏I�������ł͂Ȃ��A���̌�������܂��B�싞�̏ꍇ���A�싞�̈�ǖʂ����~�����Ă������킯�ł���B

�@���͐��������āA�����т����ł��B���B�����������̂��^������Ȃ��B���x���ς����{�����߂����Ƃ��낪����Ǝv���Ă��܂��B�������A�싞�̍~�����ۂ͒����������B�������A���ǁA�ō��i�ߊ��̓����q�͓����܂�����ˁB����͒����̈����Ƃ���ŁA�`�a�c�̎��������ŁA���̐ӔC�҂͍Ō�ɂȂ�Ɠ����Ă��܂��B��Ђ��Ԃ�鎞�Ɠ����ŁA�ӔC�҂����Ȃ���Ή�Ђ͍������āA�Ј��͕��������ē����܂���B

�@�~�����ۂ��Ȃ���Εߗ��̖����Ȃ������Ǝv���܂��B���ۖ@��A�Ƃ悭�����܂����A���ۖ@�ォ�炢���Β����̂����͂܂����Ǝv���܂��v�i�u���_�v61�E6�����E�������꒘�w���{�l�̌����싞�ח��x���j�B

�@

�@�܂��������c���̂����Ƃ���ł���B

�@20���������s������������ɂ��āA���a�I���ɉ����邱�ƂȂ��A�Ӊ�Α����琭�{���R��]�����S�����S���A�n�s�������������A�Ō�Ɏc���������R���~�������ۂ��ēّ����Ă��܂����̂ł���B�s�X�͗��D���莟��̑卬���ɂ����������͓̂��R�ł���B

�@�����҂������A�n�̗��ɂ��Ƃ��s�c�̏����������p�j�b�N�Ɋׂ�A���Ă������B

�@�m�x�^�C���Y�̃_�[�f�B���L�҂̌����ʂ�A�싞�����̐ӔC�̑唼�́A���̂悤�Ȗ��ӔC�ɂ܂�ӁE���E�n�璆�����w���҂ɂ���Ƃ����Ă��ߌ��ł͂Ȃ��B����͂��̃��|�[�g�̒��ł����S�Q���Ă���B

�@�u�m���ɁA�ӏ��R�����̂悤�ȑ卬���̋N����̂������ׂ��ł͂Ȃ������B

�@�m���������R���������Ō�܂ł��ʂ����Ƃ��ł����A�Ƃǂ̂܂�͕s����ɏI������B�]���̓��ɂӂݏo�������Ƃ͋�������ׂ��ł����B

�@���́A���̓��������̏������̉���ŁA���{�R���s���[���N������̂��x���Ȃ���A���ދp�̔z�u�����邱�Ƃɂ���āA���~�����炩�̓w�͂����Ă��悩�����̂��B����Ȃ��Ƃ��s��ꂽ�l�q���Ȃ��A������ɂ���͉��P����Ȃ������B���͎����̖����̑����̃����o�[�ɂ������m�点���A�w�����Ȃ��ɌR��u������ɂ������Ƃ́A�S�ʓI�j��̍��}�ƂȂ����v�i�`�U295�y�[�W�j�B

�@�������{�́A�̂��ɂ��̂悤�ȍ��{�v�l��̓싞�s���S�t���u��Â��������A�����������A�l�S�h�����A�O���l�̚}�����т鎸�Ԃ��������v�ƍ��]���Ă���B���R�̕]���Ƃ����ׂ��ł��낤�B

�@�j���[���[�N�E�^�C���Y�̃_�[�f�B���L�҂́A�f�����̓싞�Ƃ��̎��ӂɂ�����g�Ă������̋����h�����̂悤�Ƀ��|�[�g���Ă���B

�@

�@�u���{�R����e�������āi�P�Q���V���j�A�i�����͂��߂����Ƃ������R�ɂ��Ă������̋����̍��}�ƂȂ������A����͖��炩�ɏ�ǎ��ӂŒ�R���邽�߂ɓy�d��̏������s���Ă�����̂ł������B

�@�����́u�E�G�X�g�|�C���g�v�ł��铒�R�ɂ́A�C���w�Z�ƕ����w�Z�A����ɏӏ��R�̉Ċ��Վ��i�ߕ����u����Ă��邪�A��������싞������15�}�C���ɂ킽��_���n��ł́A�قƂ�ǂ��ׂĂ̌����ɉ�����ꂽ�B

�@������ݏĂ�����ꂽ�̂ł���B

�@���R�ˉ����̕��ɁE�@���A�ߑ㉻�w��w�Z�A�_�ƌ����������A�x�@�w�Z�A���̑������̎{�݂��D�o�ɋA�����B�̎�͓����Ӓn��Ɖ��ցi�V���[�J���j�ɂ�������ꂽ���A�����̒n��͂��ꎩ�̏����Ȏs���Ȃ��Ă���̂ł���B

�@�����R�ɂ��Ă������ɂ�镨���I���Q���v�Z����A�D��2000���h������3000���h���ɂ̂ڂ����B

�@����́A�싞�U���ɐ旧�����������Ԃ��s��ꂽ���{�R�̋�P�ɂ�鑹�Q�����傫�����A�����炭���ۂ̕�͊��Ԓ��ɂ�������{�R�̔����ɂ���āA�܂���̌�̓��{�R�����ɂ���Đ��������Q�ɓ������ł��낤�B

�@�����R���́A�싞�s���ӑS��̏Ă��������R����̕K�v���炾�A�Ƃ����������Ă����B

�@��ǎ��ӂł̌���œ��{�R�����p�ł������Ȃ������Q���A������B��ƁA������{�݂�j�邱�Ƃ��K�v���Ƃ����̂��B

�@���̖ړI�̂��߂ɁA��������łȂ��A���E�|��ԁE�݂Ȃǂ���������Ă�����ꂽ�B

�@�u�������̊ώ@�҂̐M����Ƃ���ł́A���̏Ă��������܂��A���Ȃ�̒��x�͒����l�́g���������Ԃ����W�F�X�`���A�h�ł����āA�{��Ɨ~���s���̂͂����ł������B

�@����́A�����R�������Γ��{�R���g�p���邩������Ȃ����̂͂��ׂĔj�����Ƃ����~�]�̕\��ł���A�ɒ[�ȁs�œy���t����̕\��ł����āA���{�R����̂��钆���̊e�n�����A�����҂ɂ͉��̖��ɗ����Ȃ��œy�ɂ��Ă������Ƃ����̂ł������E�E�E�E�v�i�`�h�h287�y�[�W�j�B

�@

�@���ˑ�w�̃x�C�c�����͂����q�ׂĂ���B

�@�u�싞�̏�ǂɒ��ڂɐڂ���s�X�n�Ɠ싞�̓��싞�x�O�����̒����̏Ă������́A�����R���R����̑[�u�Ƃ��Ă����Ȃ������̂ł���B���ꂪ�K�ł��������Ȃ������������̌��肵���邱�Ƃł͂Ȃ��v�i�`�h�h212�y�[�W�j�B

�@�싞�ח���O�ɂ��āA�����R����p�Ƃ��ėp�����u������v�A���Ȃ킿�������z������@�A���@�Ȃǂ̏Ă������̋����������ɂ��̂��������̂ł��������A���̈ꕶ�ł������ł��悤�B

�@�u�싞�U���ɐ悾���ĉ������Ԃ��s��ꂽ���{�R�̋�P�ɂ�鑹�Q�v��������ɐr��Ȕj��ƁA���Ɨ��D���s��ꂽ�Ƃ����̂ł���B�������A�����ٔ��ł͂����̏Ă������Ɨ��D�̋����́A���ׂē��{�R�̎d�Ƃɒu���������A�s�싞�ɂ�������{�R�̖\�s�����t�Ƃ��č�������Ă���̂ł���B

�@���̒������Y�}�R�Ƃ͂������āA�̂̃V�i�i�����j�ɂ́u�ǓS�͓B�ɂȂ炸�A�ǖ��͕��ɂȂ炸�v�Ƃ������Ƃ킴������B

�@�܂�Ԉ���Ă����m�ɂ͂Ȃ�ȁA���m�ɂȂ�悤�Ȃ��̂��낭�łȂ����A�^�ʖڂȐl�Ԃ͌����ĕ��m�ɂ͂Ȃ�Ȃ��A�Ƃ����Ӗ��ł���B

�@�×������ł͕��m�͗ǖ��̊ԂɎ�噁i�����j�̂��Ƃ�����ꂽ�̂ł���B

�@�Ȃ����Ƃ����ƁA�푈�ɏ��ĂΏ������ŁA������Ε������ŁA�u���D�v���邩��ł���B

�@�×������ɂ����ẮA�푈�Ɨ��D�͂����̂ł���A���D�����������̕�V�ł���A�ł������B

�@�܂��A����ɂ���Ē����������Ƃ��j���ɏo�Ă���B

�@�i�n�ɑ��Y���́u���H�Ɨ��M�v�ɂ���Șb������B

�@

�@���M�R�́A�m���̎m�C�̓_�ō��H�R�ɗ���Ă����B

�@�i�����j����͗��M����R���ʂ���C����Ă���l��������߂Č��i�ŁA��̒n�ŗ��D���邱�Ƃ��ւ��Ă�������ł���B

�@�𐢁A���̑嗤�ɂ����ẮA���m�Ɠ����Ƃ̋�ʂ����������A����ď��ĂΗ��D���A���D�����҂��邱�ƂŎm�C���オ��Ƃ����K�������������A�l���͂������������B�i��f���i��j273�y�[�W�j

�@

�@�܂�A���m�Ɨ��D�̊W�́u�O���u�v���ォ��A�𐢁A���̍��̏K���Ȃ̂ł���B

�@�����`��Y���i��16�t�c�ʐM�ǒ��E���R���сj�́A�싞�Ɍ������nj���ŁA�����͏�ɑ����ɂ����āA10��25���̖����A29���̏�B�Ɉ�ԏ����ʂ��������A��������B���������ɂ�闪�D�̐�R������̂����̖ڂŌ����B

�@�����ɂ��ꂪ���̐������̂��A�S���z���O�ł������A�ƌ���Ă���i�M�҂ւ̏��ȁj�B

�@�܂��A��19���c������C�������́A�k�x���̎��A��������̏�ǂ̏ォ��A10��13�������A�͂��炸���s�c���ɂ�闪�D�̏�ʂ������ƌ����Ă���B

�@���Ȃ킿�u��������ɂȂ��ꂱ�s�c���́A�܂��Z������ߗނ�D���ĕֈ߂ƂȂ�A���ɐH�Ƃ�D���A�����D���A��������҂��ē����o���Z�i�ŁA��ǂ����łɓ��{�R�ɂ���Đ�̂���Ă���̂��m�炸�A����͔s�c���ɂ�闪�D�A�\�s�E�����ň��@�����̂��܂��Ɖ����A���{���͂����������C�ɂƂ��āA���̒n���}����ǂ��璭�߂Ă����v�Ƃ����̂ł���B

�@�O�q�̃_�[�f�B���L�҂��A�싞�ɂ����钆���R�̗��D�ɂ��Ď��̂悤�ɏq�ׂĂ���B

�@�u�y�j���i11���j�ɂ́A�����R�ɂ��s���̏��X�ɑ��闪�D���g�����Ă����B

�@�Z��ɂ͎��G��Ă��Ȃ��������A�����ɓ��邽�߂ɕK�v�Ȍ���̔j��ɂƂǂ܂��Ă����B

�@���D�̖ړI���H�Ƃƕ⋋�����̊l���ɂ��邱�Ƃ͖��炩�ł������B

�@�싞�̏��X�͈��S��ȊO�ł͌o�c�҂������Ă��܂��Ă������A�H�Ƃ͑����ɒ������Ă������v

�@�u�i12���j�[���ɂ͑ދp���������R�͖\�k�Ɖ����Ă����B

�@�����R�͊��S�ɒזł����B

�@�����R�����͎w�������Ȃ��A�����N���������m��Ȃ��������A�����킩���Ă���̂́A�킢���I���A���Ƃ������̂т˂Ȃ�ʂƂ������Ƃ������v�i�`�h�h290�y�[�W�j

�@�싞�Ɏc�����Ă����^��O���l�̓��L���u�������X�V���v�i�������V���j���f�ڂ��Ă��邪�A����ɂ͂��������Ă���B

�@�u12��12���A�s�c���̕��A���D�Ȃ�����͂Ȃ����|�ɂ�������v�i���a12�E12�E20�j�B

�@���c�ʖ́A���D�ɂ��Ď��̂悤�ɏ،����Ă���B

�@�u����̓X�͋ƂɂȂ��Ă��܂��āA��������������Ƃ����D�����̂��A���{���������Ă��痪�D�����̂��A���D�̐Ղ�����܂����B���{���͐H�ו��͗��D�����Ǝv���܂����A���̑��͒�������������悤�ł��B

�@���a13�i1938�j�N3���ɈېV���{���o����ƁA�����싞�ɍs���܂������A�D�_�s�ɂ͂�������̍��ȃW���E�^���⍜���i������A�����́A���̎����D�������̂��Ǝv���܂��B

�@���̎����������\���邽�߃W���E�^�����܂����v�i�u���_�v�q���a61�E6�r�������꒘�w���{�l�̌����싞�ח��x�j�B

�@�M�҂����a13�i1938�j�N8���싞�ɍs���A�����D�_�s�̐����H�����Ă���B

�@�j���̈ߗނ���C�A�H��ށA�ʋl��C���ނ͂��Ƃ�荋�ȃV�����f���A��s�A�m�܂ŁA���X�ƁA�ۘO����k����тɓD�_�s���Ђ낪��A�����݈̂ٗl�ȕ��͋C�ł��������Ƃ��o���Ă���B

�@�ǎ҂ɖ��L���Ă��������������Ƃ́g�Ă������̋����h�ɂ��Ă��A���̂悤�Ȓ����l�⒆���R�ɂ��g���D�h�ɂ��Ă��A���͂��ׂē��{�R�̂��킴�ɂ����������Ă��邱�Ƃł���B

�@���҂��s�҂������������ٔ����A�����t��Ɉ����������������{�R�̎d�ƂƂ��A����߂킳�ꂽ�̂͂�ނȂ����������m��Ȃ��B�����c�O�Ȃ��Ƃ́A�S�Ȃ����{�̊w�҂�}�X���f�B�A���A���܂��ɓ����ٔ��j�ς̎����ɂƂ���āA�����R�͑P�ł����A���{�R�݂̂����ł�����

�@�x�ߎ��ςœ��{�R�������Ƃ��Y�܂����̂́A�O�L�́g������h�Ɓg�ֈߑ����h�ł���B

�@�ֈߑ����Ƃ����̂́A���K�̌R���𒅗p�������������Əꍇ�ɂ���ĕS������햯���ɒ��ւ��āA�G�̖��f���݂͂��炢�A�B������������œG����P�����p�̂��Ƃł���B

�@�Ȃ��ɂ͍ŏ�����햯���ŁA������Q����������҂�����B

�@���������̔r���A�R������͓O�ꂵ�Ă���A�w�l��q���܂ł��A��ԐM�����������ē��{�R�̏��݂�m�点����A�V�k�������������̒��Ɏ�֒e��铽���ĉ^��������A�S���p�̕ֈߕ��ɖ�P���ꂽ��E�E�E�E�A���̂��ߓ��{�R�͑����̎v��ʋ]����������ꂽ�B

�@�킪�R�������ɕֈߕ��ɔY�܂��ꂽ���ɂ��āA����R�i�ߊ��́u�x�ߎ��ϓ��������v�̒��Ŏ��̂悤�ɏq�ׂĂ���B�i�{���J�^�J�i�j�B

�@�u�s������x�ߕ������̕�������ď����u�ֈߕ��v�ƂȂ�A���X�Ȃ��R�����ނ���̛����炴�肵�ׂ߁A��R�̔V�ɑ���R���̕ʂ𖾂炩�ɂ��邱�Ɠ�A���R��ʗǖ��ɗ݂��y�ڂ����̛����炴�肵��F�ށB�v�i�c���������u������叫�̐w�������v71�y�[�W�j�B

�@�Ȃ��A����叫�͐鐾���q���̒��ł����̂悤�ɏq�ׂĂ���B

�@�u�x�ߌR�͑ދp�ɍۂ��Ă͏����u�����p�v���̂�A���݂̏d�v��ʋ@�y�ь��z���̔j��ċp���s�킵�߂���݂̂Ȃ炸�A�ꕔ���Z�͏����u�ֈߕ��v�ƂȂ�A�R����E���A���߂�Z�ӂĎc�����A�䂪������_�����A��R�̔w������������̏��Ȃ��炩���A�t�߂̐l���������邢�͓d����ؒf���A���邢�������ギ�铙�A���ڊԐڂɎx�ߌR�̐퓬�ɋ��͂��A��R�Ɋ����̊���^�ւ���B�v�i�O�f��207�y�[�W�j�B

�@�����܂łȂ����̂悤�ȕֈߕ��́A����@�K�̈ᔽ�ł���B

�@���{�R�͂������̈ᔽ�s�ׂɂ������x���������A�n�������ŁA�����R�͈���ɉ��߂悤�Ƃ��Ȃ��B

�@���̂悤�ȕֈߑ���p�́A�햯�ƕ����Ƃ̋�ʂ����Ȃ����߁A���R�߂��Ȃ��햯�ɐ�Ђ��y�Ԃ��Ƃ͖ڂɌ����Ă���A���̂��ߗ���@�K�͂�������ւ��Ă���̂ł���B

�@���w�E���Z�̗��j���ȏ��ɂ́u��������Ă������E�Q�����v�Ƃ����āA�����ɂ��l���ɂ����Ƃ�s�ׂ̂��Ƃ��L�q���Ă��邪�A������̂āA�햯�p�ɂȂ�������Ƃ����āA����Ŗ��ߕ��Ƃ��Ƃ����ƁA�푈�Ƃ͂���ȊÂ����̂ł͂Ȃ��B���̍��܂Ő���Ă����ֈߕ����A������̂Ă�����Ƃ����āA�ߗ��̂��������A���͏����邩�Ƃ����ƁA�����͂����Ȃ��B

�@�펞���ۖ@�ɂ��ƁA�ֈߕ��͌�펑�i��L���Ȃ����̂Ƃ���Ă���B

�@��펑�i��L������̂́A�����Ƃ��āA���K�̌R�l�Ȃ�тɐ��K�̌R�l�̎w������R�͖��͌R�p�@�ƂȂ��Ă���B

�@1907�N�̗���@�K�ɂ��ƁA�i�����܂��͋`�E���ł��j���̏��������Ȃ���ꍇ�̂݁A��펑�i��L������̂Ƃ��Ă���B

�@

�@(1)�����̂��߂ɐӔC�������ҁi�w�����j�����邱�ƁB

�@(2)��������F�����邱�Ƃ̂ł���ŗL�̓���W�͂�L���邱�ƁB

�@(3)���R�ƕ�����g�s���Ă��邱�ƁB

�@(4)�푈�̖@�K����ъ���ɏ]���čs�����Ă��邱�ƁB

�@�\�\�\���������������炢���Ă��A�ֈߕ��܂��͕ֈߑ��́u��펑�i�v��L������̂ł͂Ȃ��B

�@

�@�u��펑�i��L���Ȃ����̂��R���s���ɏ]������ꍇ�ɂ́A�G�ɕ߂炦��ꂽ�ہA�ߗ��Ƃ��Ă̑ҋ��͗^����ꂸ�A�펞�d�ƍߐl�Ƃ��Ă̏������Ȃ�������Ȃ��v�i�ȏ�͓c���Γ�Y���u�V�����ۖ@�v�i���j203�y�[�W���j�B

�@

�@����ɁA�䂪���̍��ۖ@�̌��Ђł���M�v�~�����m�͎��̂��Ƃ��q�ׂĂ���B

�@�u����҂̍s�ׂƂ��ẮA���̎��i�Ȃ��ɂȂ����G�s�ׂ����Ă��邪�@���A���Â���펞�d�ߔƂ̉��ɁA���Y�A�������͎��Y�ɋ߂��d�߂ɏ�������̂��펞���@�̔F�ނ��ʂ̊���ł���v�i�M�v�~�����u��C��ƍ��ۖ@�v125�y�[�W�j�B

�@�u�ֈߑ��v��_����ꍇ�A��X�͂܂����̂悤�Ȑ펞���ۖ@�̊T�O�ɓ���Ă����K�v������B

�@�����̓t�����X�̃��W�X�^���X�^���҂��h�C�c�̃Q�V���^�|�ɔ������ꎟ��A�ٔ��������Ȃ��ł��̏�ŏ��Y������ʂ������ǂ��j���[�X�f��Ō��Ă���B

�@�싞�s�E�̃f�}�S�M�[�̈�ɓ�悩��̕ֈߑ��̓E�o��肪����B

�@�����������̂悤�Ȗ�肪���N�����̂́A�ֈߐ�p���Ƃ��������̍����}�R�ƁA�����Ǘ��������ۈψ���̐ӔC�ł����āA��C�̓�s�ɂ�������i�W���L�[�m�E�]�[���j�̂悤�ɁA�Ǘ��҂����R�ƁA��������グ�A�햯�Ƌ�ʂ��Ė�����쐬����Ȃ�A���邢�͈ꏊ�ɍS�u���Ă����Ζ��͂Ȃ������̂ł���B

�@�싞�ח����O�A�����R���ֈ߂ɒ��ւ��āA���ɐ������邳�܂��_�[�f�B���L�҂͎��̂悤�ɕ��Ă���B

�@

�@�u���j���i12��12���j�̐��߁i�����j�A�N���R�i���{�R�j������i������j�t�߂����ǂ��悶�̂ڂ�Ɓi�M�ҁq���r��6�t�c�O�������̈�ԏ��j�A�����R�̕��n�܂����B�攪���t�̐V�����܂��������A�����܂����̎҂�����ɑ������B�[���܂łɂ͑�R�����ցi�V���[�J���j�̕��ւ��ӂ�o�����A���֖�i�c�]��j�͂܂������R�̎蒆�ɂ������i�M�ҁq���r���̂Ƃ��c�]��Ńp�j�b�N��Ԃ��N���A�l�Ȃ���ƂȂ��đ����̒����l���������Ă���j�B

�@���Z�����́i���́j�ɑΏ����邱�Ƃ����Ȃ������B�ꕔ���͏e���̂āA�R����E���A�ֈ߂�g�ɂ����B�L�҂��P�Q���̗[���A�s�����Ԃʼn�����Ƃ���A�ꕔ���S�����R����E���̂�ڌ��������A����͊��m�ƌ����Ă��悢�قǂ̌��i�ł������B�����̕��m�͉��ցi�V���[�J���j�������Đi�ޓr���ŌR����E�����B���H�ɓ��荞��ŕֈ߂ɒ��ւ��Ă���҂��������B���ɂ͑f�����ƂȂ��Ĉ�ʎs���̈ߕ����͂��Ƃ��Ă��镺�m�������E�E�E�E�v�i�`�h�h282�y�[�W�j

�@

�@�u���j���̗[���ɂ͒����R�͈��S��S�̂ɂЂ낪��A�����̎҂��A��ʎs������ֈ߂𓐂�A����ł䂸���Ă�������肵���B

�@�g��ʐl�h����l�����Ȃ����́A����ł����m�B�͌R����E���ʼn����ꖇ�ɂȂ��Ă����B

�@�R���ƂƂ��ɕ�����������āA�X�͏��e�E��֒e�E���E�w�̂��E�R���E�R�C�E�w�����b�g�ł����܂�قǂł������B

�@���֕t�߂ň�����ꂽ�R���i�̗ʂ͂��т����������̂������B

�@��ʕ��̑O����2�u���b�N��܂ł́A�g���b�N�E�C�E�o�X�E�w������p�ԁE�הn�ԁE�@�֏e�E���Ί킪�S�~�̂ď�̂悤�ɐςݏd�˂Ă������B�v

�@�u���j���i13���j�����ς��A�����R�����̈ꕔ�͎s���̓�������ѐ��k�n��œ��{�R�Ɛ퓬�𑱂����B�������܂̃l�Y�~�ƂȂ��������R�̑啔���͂��������C�͂��Ȃ������B����Ƃ������m���O���l�̈��S��ψ���ɏo�����A������̂Ă��B�ψ���͂��̎��͓��{�R���ߗ�������Ɉ������낤�Ǝv�����̂ŁA�~�����Ă�����̂������ق��Ȃ������B�����R�̑����̏W�c���X�̊O���l�ɐg���܂����A�q���̂悤�ɔ�����Ƃ߂��B�v�i�`�h�h290�`1�y�[�W�j�B

�@

�@�ē싞���̎��كG�X�s�[���͖{�����{�Ɏ��̂悤�ɕ��Ă���B

�@

�@�u�E�E�E�E�s���̑啔���͓싞���ۈψ���̌v��ݒ肷�邢����w���S�n�сx�ɔ�����A�������̎x�ߕ����I�݂ɕߑ�����͂��Ȃ肵����r�I�����Ȃ肵�Ȃ��A���ۂɎc������x�ߕ��̐��͕s���Ȃ�ǂ��A����̎҂͂��̌R����E���̂ď햯�̕��𒅂āA�햯�ɍ���s���̂ǂ����s���ǂ����ɉB�ꂽ��ɑ���Ȃ��Ȃ�v�B

�@�܂����̓����ٔ��ւ̒�o���ނ͎��̒ʂ�ł���B

�@�u�E�E�E�E�����Ɉꌾ���ӂ���������ׂ��炴��́A�x�ߕ����g�A���{�R����O�ɗ��D���s����������ƂȂ�B�Ō�̐����Ԃ͋^�Ȃ��ނ�ɂ��l����э��Y�ɑ���\�s�E���D���s��ꂽ��Ȃ�B�x�ߕ����ނ�̌R����E���햯���ɒ��ւ����}���̏��u�̒��ɂ́A��X�̎������A���̒��ɂ���������邽�߂̎E�l�����s�����Ȃ�ׂ��B

�@�܂��ދp����R�l�y�я햯�ɂĂ��A�v��I�Ȃ炴�闩�D���Ȃ������Ɩ��炩�Ȃ�B

�@���ׂĂ̌��̎{�݂̋@�\��~�ɂ��s�����̊��S�Ȃ�N�ǁi�Ђ������j�Ǝx�ߐl�Ƒ啔���̎x�ߏZ���̑ދp�Ƃɂ��s�ɔ��������銮�S�Ȃ鍬���Ɩ������Ƃ́A�s�������Ȃ�s�@�s�ׂ����s��������ꏊ�ƂȂ��I����Ȃ�B

�@���ꂪ���ߎc������Z���ɂ́A���{�l������ΑҖ]�̒����Ɠ����Ƃ̉���ׂ��Ƃ̈Ӗ��ɂāA���{�l�����}����C�����������肽�邱�Ƃ͑z��������Ƃ���Ȃ�B�v�i�@��ؑ�328�������@�ԍ�1906�����̈ꕔ��ٌ�l���N�ǂ������́����L�^210���j

�@

�@�����O�ɏq�ׂ��邲�Ƃ��A�܂��ĕ��̎��̕��Ƃ��A����̔s�c�������S����ɓٓ����A�g���B�������A���{�R�������14����16����2��ɂ킽���ēE�o�����f���Ă���B

�@�{�i�I�ɕֈߕ��̓E�o���͂��߂��̂́A12��24���ȍ~�̂��Ƃł���B

�@���̎��͌������A�����ێ���̒����l������̂��Ƃɍs���A��2��l���E�o���ꂽ�B

�@���A���̖�2��l�͂��ׂĊO�ɑ����ߗ��Ƃ��Ă̑ҋ��������Ă���i���X�ؓ��ꏭ����ژ^�j�B

�@���̕ֈߕ��E�o�������A���S��ɂ�����ő�̃g���u���ł������Ƃ����Ă悩�낤�B

�@�u�������X�V���v�́A12��20���̗[���ɁA�k18���u�����h�����l�Ƃ��āA��O����싞�ɂƂǂ܂��Ă����^�O���l�i���ɓ����j�̓��������āA�O�l�̌�����ɂ̓싞�Ō�̖͗l����Ă���B

�@����ɂ��ƁA7�������A�ӈψ�������s�@�œ싞��E�o�������A�u���̏ӈψ����̓s�������`����A�S�s���͉ƍ�������ē��ւȂ��ꍞ�v�Ƃ���B�܂�s���͈�l�c�炸���֓��������Ƃ݂Ă悩�낤�B

�@�܂�8���ɂ́u�n�싞�s������܂��s����u������ɂ��ē��������A�x�O�̎x�ߌR�͖��Ƃɉ�����A�싞�t�߂͎l���ɉ��X����Ή��N����A�s���܂��Ђ���A�������ӎs���̎p�͂��̐��̂��̂Ƃ͎v���ʁv�ƋL�q���Ă���B�x�ߕ����L�̔s�����̗��D�͂��̂���Ɍ��ɒB�������Ƃ͗e�Ղɑz���ł���B

�@���������ɏq�ׂ��悤�ɁA�d�M�A�d�b�͂��Ƃ��A�d�C���������r�₦�A�s�������D�E���̖����{��ԂɊׂ����̂͂��̍�����ł���B

�@�����ɂ͂�������B

�@

�@�u12���A��O�̎x�ߌR������ƂȂ�A87�t�A88�t�A���������́A�w���R���R���c���Ďs���ɐ���ꍞ�݁A�����q�͌��{���Ĕނ��w������36�t�ɖ����A�����s�c����Ђ��[����e�E������A�吨�@���Ƃ�����\�͂��A�����q���܂������Ƌ��ɖ�8�����뉽���Ƃ��Ȃ������̂ԁB�s�c���̕��A���D�Ȃ�����͂Ȃ��A���|�Ɋׂ��B�d���͏����A�����W���A���̐��̖����Ƌ^�͂�B�d�b�S���s�ʂƂȂ�E�E�E�E�v�i�u�������X�V���v12�E20�j

�@

�@����𗠕t����悤�ɁA�싞�ɓ��邵�����{���͐��K�����ֈ߂ɒ��ւ��邽�ߒE���̂Ă��R�ߌт�R�C�A�R�X�A����ޓ��̂��т��������U�������Ă���B

�@16���ߌ�A���R�傩��X�֎Ԃœ��邵�����X�،������́A����Ō�����i�����̂悤�ɏq�ׂĂ���B

�@

�@�u�{�ʂ�A�R��������C�R���ɂ��������̊Ԃ́A�^�ɋ����ׂ����@�����̐ՂƎv����B���̂͂��łɕЂ�����ꂽ�̂����Ȃ����A���e��S����ߕ����T�S���ɂ߁A�����ň�A�̎x�ߕ����|�˂��ꂽ���Ǝv�������ł���B����͎x�ߕ����R����E���̂āA�ֈ߂ɒ��ւ������̂炵���������v�i���X�،������u���X�֊��v216�y�[�W�j�B

�@�R�i�ߕ��t���c���ʖ́A13���A���鎞�̓싞����̗l�q�����̂��Ƃ����B

�@�@�u�s�����イ�R���A�Q�[�g���A�X�q���U�����Ă��܂����B����͂��������ň�Ԗڂɕt���܂����B���������R����E���Ŏs���ɕ��ꍞ�̂ł��B�������ɂ��Ă݂�A�R���𒅂Ă���Ɠ��{�R�ɂ���܂����瓖�R�Ƃ������܂��v

�@����叫�́w�w�������x�̒��Łu���ɓٓ������ֈߕ������E�E�E�E�E�E�v�Əq�ׂĂ���B

�@�Ƃɂ������̐���Ƃ݂���ֈߕ����A���ۈψ���͉���̃`�F�b�N��i����炸�A�������Ő��������߂��̂ł���B

�@��C��ł̐퓬�́A�����o���Ƃ������Ɏ��������ŁA�����̐펀���҂��o�������A�����̏ꍇ���̕����҂́A��Ƃ��ē싞����ѕ��Ε��ʂɌ㑗���ꂽ�B

�@���̓싞�Ɍ㑗���ꂽ���a�҂̐��͂��������ǂ̈ʂɂȂ邩�ɂ��āA���{�������́u�،��ɂ��u�싞��j�v�v�̒��Ŏ��̂悤�ɂ��킵���q�ׂĂ���B

�@�q11��25���̒��x�ߕ��ʌR���������̒����ɑ���ɂ��ƁA

�@

�@�u��C�̎x�ߌR83�t�c�̂����A���̔����͑��Ղ��Ă���A���̎���͖͂�40�����O�v�Ƃ�����B

�@��C�̌���n�ɒ�����������83�t�c�̑啺�͂ƂȂ��������R�́A��4�����Ԃɗv10���l�̎����҂��o�������ƂɂȂ�B

�@�����̎��҂͌��n�ɂ����ď��u����A�����҂͒����㑗���ꂽ�̂ł��낤���A�㑗���ꂽ�������̐��͂ǂ̂��炢�ɂȂ�ł��낤���B

�@�u�����ɂ�������{�R�̐펀�҂ƕ����҂̔䗦����݂āA���Ȃ��Ƃ�15���ȏ�̕����҂��싞�Ɍ㑗���ꂽ�v�Z�ɂȂ�A3�����ɋy��ł���̂ŁA1����5���l�A1������1700�l���A���싞�Ɍ㑗���ꂽ���ƂɂȂ�r�@

�@�����̕����҂́A�ꎞ�싞�ɂƂǂ܂�A�����d���҂͑D�Ŋ����ցA���邢�͗��H�]�k�Ɉڑ����ꂽ���̂Ǝv����B

�@�������싞�̕a�@�Őw�v���ď���̕�n�ɖ������ꂽ���̂�����������͂��Ɛ������Ă���B

�@�Ȃ��A��16�t�c�Q�d������O�v�卲�͎��̂悤�ɏq�ׂĂ���B

�@

�@�u�싞��11�����{���A�����������̐펀���҂̎��e���ƂȂ�A�ړ]���鐭�{�@�ցA�l�̎��@�܂ŋ����I�ɕa���ɏ[�Ă��A�S�s���̍����A�т܂����ԂȂ�B����ɐ��������҂��܂������Ȃ��炸�v

�@�S�s�Ɉ��̍��肪�т܂��Ƃ����\���́A�O�q�́u�������X�V���i�������V���j�v���X�N�[�v�����^�O�l�̓��L�̒��ɂ��u25���i11���j�펀���҂̓싞�㑗�ŁA�ړ]��̐��{�@�ւ͂������A���l�̓@��܂ŋ����I�ɕa���ɂ��Ă��A�S�s���̍��肪�т܂A�R�l�̒��ƈ�ς����E�E�E�E�v�A�Ƃ���A���ł�11��25�����납��싞�S�s����⋕a�@�̊ς�悵���l�q������������̂ł���B

�@����Q�d�͂���ɂ��������Ă���B

�@

�@�u���鎞�A�O�̌����́A�啺⋁i�ւ�����j�a�@�J�݂���ꂠ��A��ƂƂ��ɊO�l�̎w�����ɂ���āA������Z���鑽���̊��҂�i�i�悤�j���A�d���ґ����B���X�A3�A40�����������肽��B

�����̏������A�^����R���������@���ɂ�����^��ɂ��āA�t�߂ɖ�������ꂽ�邱�Ɗm���Ȃ�v�i�����ٔ��ɒ�o���ꂽ�g����̖������̂̒��ɂ́A���R�����̎��̂��������������͂��j�B

�@����1������3�A40�����S�����Ƃ���A���̑��A�S�����A�R������̏�����@�A������@�Ȃǂ̕�⋕a�@�����v����A����1��100�����O�̎��S�҂������̂ƍl������B

�@��C�̌����8�����{�ȗ���3�����ԑ���������A��L�̌v�Z�����p����ƁA��9000�l���싞�ɂ����Đw�v�������̂Ɛ��������B

�@�Ȃ��싞��ɂ����钆���R�̐펀�҂̐����_�[�f�B���L�҂�3��3000�Ɛ������Ă���\�\�\�������g����ɂ���Ė������ꂽ�킯�����A�����̏����n�̖������̐����A���ׂē��{�R�ɂ��s�s�E���̐��t�ł���Ɠ����ٔ��ł͔������Ă���A���������A���{�̋s�E�h�̐l�X�����̂悤�Ɏ咣���Ă���B����������͂Ƃ�ł��Ȃ�����ł���A�s�E���𑝂����߂̍�דI�ȋ��\�ł���Ƃ���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

�@�ȏオ�ח����O�܂ł̓싞�̎���ł���B����Βf�����̓싞�̎p�ł����āA�싞�����͂��̂悤�ȏ̒��ɓ��{�R���˓��������Ƃ��܂��O���ɂ����K�v�����낤�B

�@���肩�������悤�ł��邪�A�싞�̗��D�ƕ�����ю�̎E�Q�́A���łɓ��{�R��̈ȑO�̎����A���S�A�i�[�L�[�̏�Ԃ̒��ŁA���݂��Ă����̂ł���B�������������ꂽ���̐��C�R�[�����{�R�ɂ��s�E���Ƃ��Čv�Z���邪���Ƃ��A���ӂɖ������A��דI���|�[�g���A�����͉L�ۂ݂ɂ����ɂ͂����Ȃ����ƂL���Ă��������B

�@�܂��A�싞�U����ɎQ���������{�R�̕Ґ����猩�Ă݂悤�B

�@�싞�U�����s�������{�R�́A�����(�܂�����ˁj���R�叫���R�i�ߊ��Ƃ��钆�x�ߕ��ʌR�ł��邪�A���̟����i�����j�ɏ�C�h���R�Ƒ�10�R���������B���̒ʂ�ł���B

�@��C�h���R�i�R�i�ߊ��@�����{�����j

�@�@��16�t�c�i���s�j�A��9�t�c�i����j�A��11�t�c�@�V�J�x���i�P�ʎ��j�A��13�t�c�i���c�j�R�c�x���A��3�t�c�i���É��j�̈ꕔ�A�@�@��101�t�c�i�����j�̈ꕔ

�@��P�O�R�i�R�i�ߊ��@���쒆���j

�@�@��6�t�c�i�F�{�j�A��114�t�c�i�F�s�{�j�A��18�t�c�̈ꕔ�i����x���j

�@�i�ȏ�ʕ\�E�Ґ��\�Q�Ɓj

�@�����͖͂�10���ƍ����Ă������A��C��ł̏��Ղ͂������A���ۂɓ싞��ɎQ���������͂�7�`8�����x�Ƃ݂��Ă���B

�@�싞���U�������i�ߕ�����ѕҐ��͎��̒ʂ�ł���B

�i�ߕ��̕Ґ��i���a12�N12���j

| ���x�ߕ��ʌR | ��C�h���R | ��10�R | |||

| �i�ߊ� | ��@���@������@�i9�j | �R�i�ߊ� | �����@�@�����{���F���@�i20�j | �����@�@���약���@�i12�j | |

| �Q�d�� | ���@���@�˓c�U�@�i19�j | �Q�d�� | �����@�@�я��@��@�i21�j | �����@�@�c�Ӑ����@�i22�j | |

| �Q�d���� | ���卲�@�����́@�i25�j | �Q�d���� | �����卲�@�㑺�@���ʁ@�i22�j | ||

| �Q�@�d | �R�卲�@�������@�i25�j�� �������@�F�����`�@�i28�j�� �������@���@�E�@�i28�j�� �������@���_�@���Y�@�i28�j�� �C�����@�����@�����@�i31�j �q�����@�����@�ȎO�@�i31�j �R�����@�{���@���v�@�i32�j�� �q�����@���R�@�J�l�@�i33�j �H�����@��{�@�`���@�i34�j �H�����@�͑��@�َ��@�i34�j �C�����@�g��@�@�ҁ@�i35�j ���ۖ@�ږ� �@�w���m�@�ē��@�ljq |

��1�� | �R�卲�@�����@���@�i25�j �������@�F���@���`�@�i28�j �q�����@�k���@�F�Y�@�i29�j �q�����@���@���u�@�i30�j �C�����@��@��n�@�i30�j �������@��_�@�@�́@�i34�j �C�卲�@���c�@��H�@ �C�����@�@�@���@�@ |

�q�卲�@���{�@�S�F�@�i26�j �������@���c�@��Y�@�i29�j �C�����@�g�i�@�@�p�@�i31�j �H�����@�r�J�@����Y�i33�j �������@�R��@���j�@�i33�j �q�����@���@�����@�i35�j ����с@�哪�@�r�O�@�i36�j |

|

| ��2�� | �������@���@�@�E�@�@�i28�j �R�����@�{���@���v�@�i32�j �������@��~�@���K�@�i33�j ����с@�吼�@��@�@�i36�j �C�����@���@���� |

���卲�@���@�@���@�i26�j �������@���c�@�d��@�i31�j �������@���e�@���Y�@�i34�j �C��с@�����@���j�@�i36�j �C�����@���{�@���� |

|||

| ��3�� | �������@���_�@���Y�@�i28�j �������@���c�@���v�@�i35�j �������@�匴�@��v�@�i35�j �������@�k��@�����@�i35�j �C��с@���X�@�����i38�j �C�����@�����@���g |

�H�卲�@�J�c�@�@�E�@�i27�j �n�����@�����@�M�ǁ@�i30�j ����с@���q�@�ω�@�i39�j �C�����@�����@���g |

|||

| �Ǘ����� | �������@�쏟�@��Y�@�i24�j | ||||

| ���핔�� | ���@���@�����@�L�O�@�i20�j | ||||

| �R�㕔�� | �㏭���@����@�G�� | ||||

| �o������ | �叭���@���݁@�Ύ� | ||||

| �b�㕔�� | �b�����@���{�@�����Y | ||||

| �@������ | �����O�@�˖{�@�_�� | ������@����֎��Y | |||

| �������� | �������@���c�@�����@�i32�j | ||||

�@���F����͌����B�e�ۂɂ����Ẳے��͖���F�Ŏ����Ă���B�i�@�j�͗��R�m���w�Z�̊��������B

�w�����ꗗ�\�i���a12�N12���j

| �R | �t�@�c | �Ґ��n | �t�c���E�Q�d�� | ���c | �Ґ��n | ���@�c�@�� | �A�� | �Ґ��n | �A���� |

| ��C�h���R | 3 | ���É� | ���c�@�i�����i16�j �@�c�K�@���Y�卲�i23�j |

5 | ���É� | �ЎR����Y�����i19�j | 6 | ���É� | ����@���卲�i24�j |

| 68 | ��@�� | ��X�@�F�卲�i20�j | |||||||

| 29 | �Á@�� | ��슨��Y�����i21�j | 18 | �L�@�� | �Έ�@�Õ�卲�i24�j | ||||

| 34 | �Á@�� | �c��@���Y�卲�i25�j | |||||||

| 9 | ���@�� | �g�Z�@�Ǖ㒆���i17�j �@����@�@�L�卲�i22�j |

6 | ���@�� | �H�R�@���[�����i20�j | 7 | ���@�� | �ɍ��@��j�卲�i23�j | |

| 35 | �x�@�R | �x�m�䖖�g�卲�i19�j | |||||||

| 18 | �ց@�� | ��o�@�鎞�����i21�j | 19 | �ց@�� | �l���@�G�O�卲�i23�j | ||||

| 35 | �I�@�] | �e��@���Y�卲�i19�j | |||||||

| 11 | �P�ʎ� | �R���@�@�������i14�j �@�Б��@�l���卲�i23�j |

10 | �P�ʎ� | �V�J�����Y�����i21�j | 12 | �ہ@�T | ���B��\�O�卲�i22�j | |

| 22 | ���@�R | �i�Í���d�卲�i23�j | |||||||

| 22 | ���@�� | ����@�`�������i18�j | 43 | ���@�� | ��ԁ@�`�Y�卲�i12�j | ||||

| 44 | ���@�m | �a�m�@���卲�i26�j | |||||||

| 13 | ��@�� | ���F�@���������i17�j �@���@�E�O�Y�卲�i23�j |

26 | ���@�c | ���c�@���d�����i19�j | 58 | ���@�c | �q�с@���C�卲�i22�j | |

| 116 | �V���c | �Y�c�@�@�t�卲�i20�j | |||||||

| 103 | ��@�� | �R�c�@����i18�j | 65 | ��Îᏼ | ���p�@�ƍ�卲�i22�j | ||||

| 104 | ��@�� | �c��@���r�卲�i24�j | |||||||

| 16 | ���@�s | ���������ᒆ���i15�j �@����@�O�v�卲�i24�j |

19 | ���@�s | ����@�C�������i20�j | 9 | ���@�s | �Ћˁ@��Y�卲�i20�j | |

| 20 | ���m�R | ���@�閾�卲�i23�j | |||||||

| 30 | �� | ���X�ؓ��ꏭ���i18�j | 33 | �� | ��c�@����卲�i24�j | ||||

| 38 | �ށ@�� | ����@�Ó�卲�i19�j | |||||||

| 101 | ���@�� | �ɓ��@���쒆���i14�j �@���R�����Y�卲(24) |

101 | ���@�� | �������O�Y�����i19�j | 101 | ���@�� | �ђˍ��ܘY�卲�i22�j | |

| 149 | �b�@�{ | �Óc�@�C�Q�卲�i19�j | |||||||

| 102 | ���@�� | �H���@�`�Y�����i17�j | 103 | ���@�� | �J��@�K���卲�i21�j | ||||

| 157 | ���@�q | ����_���Y�卲�i20�j | |||||||

| ��10�R | 6 | �F�@�{ | �J�@���v�����i15�j �@����@��跑卲�i23�j |

11 | �F�@�{ | ��䓿���Y�����i17�j | 13 | �F�@�{ | ���{�@�۔V�卲�i21�j |

| 47 | ��@�� | ���J�쐳���卲�i24�j | |||||||

| 36 | ������ | �����@�@�������i20�j | 23 | �s�@�� | ���{�@���b�卲�i22�j | ||||

| 45 | ������ | �|���@�`���卲�i23�j | |||||||

| 18 | �v���� | �����@��Y�����i12�j �@�����@�@�b�卲(20)�@ |

23 | �v���� | ���@�T�Ꮽ���i18�j | 55 | ��@�� | �앛�@�����卲�i22�j | |

| 56 | �v���� | ���R�@�O�Y�����i22�j | |||||||

| 35 | ���@�� | ��ˁ@�ȎO�����i19�j | 114 | ���@�q | �Љ��@�p�������i23�j | ||||

| 124 | ���@�� | ����@�F�������i23�j | |||||||

| 114 | �F�s�{ | �����@�Ύ������i14�j �@��c�@�O�Y�卲�i25�j |

127 | �F�s�{ | �H�R�@�[�O�Y�i18�j | 66 | �F�s�{ | �R�c�@�푾�����i24�j | |

| 102 | ���@�� | ��t�����Y�卲�i21�j | |||||||

| 128 | ���@�� | ���@�@�ەv�����i17�j | 115 | ���@�� | ���ߎO�����i27�j | ||||

| 150 | ���@�{ | �R�{�@�d�{�����i23�j | |||||||

| 5 | 9 | �L�@�� | ����@�@�o�����i19�j | 41 | ���@�R | �R�c�S��Y�卲�i20�j | |||

���F�i�@�j�͗��R�m���w�Z�̊��������B

�@����ɑ��싞�h�q�R�̕��͔z�����퓬����͎��̒ʂ�ł���i�����I�A鰓����Ғ��w�R����j�x���ؖ������h�����@�o�łɂ��j�B

|

||||||||||||||

|

���͔z���͏�}�̒ʂ�ł���B�i�u�R����j�v54�y�[�W�j�B

�@�������{�R�͒����̎�s�h�q�R��10���ƌ��Ă����B

�@����͑O�L�̐퓬����ɖ���A�˂����c�ԍ��ɂ�邪�A�싞�ח����̏���̕��͂͂��̔����ȉ��Ƃ݂�̂��Ó��̂悤�ł���B

�@�j���[���[�N�E�^�C���Y�̃_�[�f�B���L�҂́A���̂悤�ɏq�ׂĂ���B

�@

�@�u�싞��͂̓��{�R�ɑR�����̂́A�L���R���t�c�A�]���R2�A3�t�c�A��̌Γ�R�A����ɏ���ł͑�36�t�A��88�t����т�����싞�t�c�ł������B�L���R�����́A��C�t�߂�����{�R�̑O�ʂ�ދp����ԁA���T�Ԃ����{�R�̖C���ɂ��炳��Ă����B

�@���ďӉ�Α����̐��s�R�ł�������36�t�Ƒ�88�t�́A��C�t�߂ő呹�Q��ւ��Ă����B

�@�����̎t�c�͓싞�ɑދp���ĐV�����[�����B

�@�h�B�Ƌ�e�̊Ԃœ��{�R�̐i�U�ɑ����ɗ����Ē�R���Ă����l��R�̑啔���͕�����͗g�q�]��n�͂��Ă��܂��A�싞�̐퓬�ɂ͉����Ȃ������B

�@�싞�s���O�̒����R�̐�͂��ǂ�قǂł����������m�ɂ�����͓̂���B

�@����ώ@�҂����̐���ł́A�싞�U�h��ɂ�16�t�c���Q�������Ƃ����B���̐����͐��m�ƌ��Ȃ����B

�@�����R�̎t�c�͕����ɂ����Ă������A���ς��Ă킸��5000���Ґ��ɂ��������Ȃ��B�싞��h�q���ĒɌ���ւ�����t�c�́A���Ȃ��Ƃ��ꍇ�ɂ���Ă͂��ꂼ��2000�`3000���Ґ��ł��������Ƃ����蓾��B

�@��T���l�̌R���싞�h�q��ɎQ�����A�܂̃l�Y�~�ƂȂ����Ƃ����Ă��ԈႢ�Ȃ��B�v�i�`�h�h286�`7�y�[�W�j

�@���̂ق��A�ݓ싞�đ�g�كA���\���O�����L������݊����W�����\����g���Ăɑ��t�����싞�ĕ��̎��W�F�[���X�E�G�X�s�[�̕��ɂ́u���i�싞�j��5�����z�����镺���ɂ�����邱�ƂƂȂ苏���B���ۋ͂����B�̂T���ɉ߂�����Ȃ��v�Ƃ���i�u���L�^�v58��21�E8�E29�j�B

�@�܂��A�����ٔ��̔������̒��ɂ��u�����R�͂��̎s��h�q���邽�߂ɁA��T���̕����c���ēP�ނ����v�u�c���R�T���̑啔���́E�E�E�E�v�Ƃ���A�����̓싞�������5���Ɣ��肵�ċc�_��i�߂Ă���B

�@�܂��u�싞���S�捑�ۈψ���v�̓��{��g�قւ̌������̒��ɂ��u�싞�q���R�ܖ��v�ƋL�ڂ���Ă���A���a12�N12��13���̓싞�ח����ɂ����铂���q�����i�����j�̕��͂͂����ނ�5���Ƃ݂��Ă����B

�@�������A������19���c�i�ߕ��̒ʐM�ǒ������`��Y���́A�����R�Ő퓬�����̌��ƁA���̒������̎������̑����琄�����āu�ח������̏���̕��͂́A�u��������3���Ă��ǁv�Ƃ������������Ă���B

�@����𗠕t����悤�ɁA�ŋߐ`��F����p�Ŏ�ނ����Ƃ���ɂ��ƁA���ؖ����̊W�҂́A�������3.5���ƌv�Z���Ă���B�v�����3.5�����瑽�����ς����Ă�5���ł���B

�@�Ȃ������q��11��28���A�O�l�L�҉�ŁA�����R�͌P�������肸�A�K�����ǂ��Ȃ��̂ŁA�s�ˎ����N���邩������Ȃ��A���p�̊O�l�͑ދ����ꂽ���ƌx�����Ă���B

�@�������������ł������킩���A�ӔC�͎��ĂȂ�����ދ�����Ƃ����̂ł���B

�@���̂��߁A�O�q�́u���S�捑�ۈψ���v�̈ψ�15���A�V���L��5���A��̌��و���20�������c�����́A12��7���̏Ӊ�ΒE�o�ƑO�サ�ē싞��ދ����Ă���B

���邷����{�R�ɔ���i����1�j

���a12�i1937�j�N12��13���B�e

�B�e�ҁ@�A�[�T�[�E�����P��

�i��p���}�E���g�E�j���[�X�f��J�����}���j

�i���{�R�����ڂ̑O�ɂ��Ȃ���j����ق�ƋQ���������l����������Ă��܂��B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�j�Z����ʐ^�Łg�싞��s�E�h�˂�

|

| �u�����V���v���a59�N8��4���t�[���Ɍf�ڂ��ꂽ�g�싞�s�E�h�̋L���Ǝʐ^�i��ʐ^�A�_���ň͂܂�Ă���̂�����ʐ^�j |

�@�u�L���̍Ē������������ʁA�����ŕ�3���̎ʐ^�Ƃ͖��W�̃��m�������B

�@�߂��A�u�S���Łv�ŁA�ʐ^����юʐ^�Ɋւ���L�q�ɂ��Ă���т��A�������v

�@��ɉ����������V�������{�Ђ̍L��S�������A�R���j���́A�{���L�҂̎���ɁB�Ă��ς��Ƃ����ԓx�ʼn��������A���t�̒[�X�ɁA���ЋL���̔��F�߂���Ȃ����₵�����ɂ���ł����B

�@���a61�i1986�j�N1��17���A�����{�Ж������ł̂��Ƃł���B

�@���ƂȂ����u�����v�L���\�g�싞��s�E�h���ؖ�������L�Ǝʐ^���������ꂽ�\�����a59(1984)�N8��4���ɕ��Ă��A����1�N5�����Ԃ�ɖ{���̒Nj��ɂ���Ă悤�₭�����̓j�Z�ʐ^�́u����ыL���v�f�ڂ����肵���̂ł���B

�@�u�����v����ޔǂɁA��ǎ҂���u�싞��s�E�v����u�����v�L���̋^��_���w�E�����������X������Ă����̂́A�u���X�E�����V���́u�ƍ߁v�v�̘A�ڂ��Ō�̒ǂ����݂ɓ��������a60�N12��14���̂��Ƃł������B

�@���̓��e�́A���a59�N8���싞�ɓ��邵�����m���c�������L�Ǝʐ^����������A�u�����ʑ�ʎE�l�����j�I�����v�Ƒ�X�I�Ɂu�����v�������A���̌�̊W�҂̒����Łu������ɊY������l�������Ȃ��v�Ƃ������̂ł���B����Ȃ��Ƃ��͂����Ă���̂��H

�@�����A���u�싞��s�E�v�͂������Ǝ��X�ɕ������Ă��钩���V���̂��Ƃ��B

�@���������L�����̋L�҂������Ȃ��Ƃ�����Ȃ��B

�@�������Ē����̓싞�s�E�L���̐^�������Ɏ��g��ł������B

�@���ہA���Ɋւ��Ē����ɂ́A�������́g�O�ȁh������B�ŋ߂̗�ł́A���a59�i1984�j�N6��23���t�[���A�S���łŁu�싞��s�E�ڌ��̒��R�V�^�u��蕔�v�L�^�f��Ɂ^�����ł̍u���ȂNjL�^�v�Ƃ̌������ŕ�ꂽ�L������������B

�@���̋L���ɂ��ƁA�����E�]�ː�ɏZ�ޒ��R�d�v���i72�j�����R��ԑ��̐������Ƃ��āA�싞�����2���O�ɁA�싞�x�O�̉J�ԑ�ŁA�������f���Ă��钆���l����{�����e���Ŏ��X�Ǝh���E���Ă������i��4���Ԃ��܂�Î������Ƃ����B

�@�����A�]�_�ƁA�c���������̒��ׂ�

�@(1)���R���̏�����������ԑ��i�⒇��ԑ��j�͉J�ԑ�ɓ˓����Ă��Ȃ�

�@(2)�܂��Ē��R���͊⒇�����̒i��i�A�����Ō���Ζ��j�ł���A�J�ԑ�ɂ͍s���Ă��Ȃ��͂�

�@(3) �u�싞����2���O�v�̉J�ԑ�̐퓬�́A�匃�킪�W�J����Ă���Œ��ł���A�ƂĂ��������f���Ă̑�ʍ~����4���ԗ]�ɂ킽��E�Q��ʂȂǑz������ł��Ȃ�

�@�\�Ǝw�E�����B

�@�������A�����V���͉��̉����Ȃ������̂ł���B

�@���R���͂��łɑS���S�\�����ōu�����s���Ă���A���̗l�q�͋L�^�f��Ƃ��Ďc����Ă����Ƃ����B

�@���̉e���͌����ď������Ȃ��B

�@�u�싞��s�E�v�������ɏؖ����悤�Ƃ��邠�܂�A���U�́g�،��h��g�؋��h���j���[�X�L���Ƃ��ė����߂����A�u�����v�̋L�҂͂܂��Ƃ����̂ł��낤���B

�@���n�Ŋm�F���邽�߁A�L�ҁi����j�͋{��ɔ��ŊW�҂̎�ނɓ������\�\�B

�@���̋L���́A���{�Дł̏��a59�i1984�j�N�N8��4���t�[���ōł��ڍׂɕ��A�����{�ЁA�����{�Дłł��f�ڂ��ꂽ�B

�@���łł́A���Љ�ʃg�b�v�Łu���L�Ǝʐ^���������\�싞��s�E�^�ߎS���ʂ����O���^�{��̌����m�^����̔O���Â�v�̌������Ŏʐ^�����đ傫�����A���������̑S���łł������Z�����Ă̂���ꂽ�B�L�����������̂͒�����ʁE�{��x�ǒ��i���a61�i1986�j�N1��10���t�ŁA�����{�Њ�敔�����Ɉٓ��j�B

�@�L���́A�{�茧���P�n�S�k�����i�Ђ������������������ނ�j�o�g�ŁA�싞�ɓ��邵���s��i�݂₱�̂��傤�j23�A���̌��㓙���i����23�j�����a49�N�i1974�j�N�ɐt���a�Ŏ������̈�i����A�s�E�ɒ��ڂ��������A�ꂵ�ސS����Â������L�ƁA�S�E���ꂽ�����l�ƌ�����j���⏗���̐��]�����Ă���ʐ^�Ȃǂ����������A�Ƃ������́B

�@���a12�N�i1937�j�̌��U���炨���݂����܂Ŗ����y���ŏڍׂɋL�^����Ă���Ƃ������̓��L����A�����x�ǒ��͎��̂���������p���Ă���B

�@�\�\�ܓ��u�E�E�E�E�߂���k�R�Ȃ�܂܂ɍ߂������x�߁i�����ׂ̂��́j�l��߂܂��ė��Ă͐������܂ܓy���ɂ�����A�̒��ɓ˂�����A�ؕЂł������E������A�S���x�ߕ����畉������悤�ȎS�E�����ւĊ��ł���̂����s���������l�q�B

�@����\����u�������܂��߂̖����j�[���i�����l�̂��Ƃ��j��˂��|������ł����肵�Ĕ��E���ɂ����̂����̒��ɓ���ē���������ĂȂԂ�E���ɂ���B�E�E�E�܂�Ō���L���E�����炢�̂��̂��v

�@�����x�ǒ��́A����ɑ����āu���������������Ƃ�F�߂�ƂƂ��Ɍ���̔O���݂��Ă���B����ɋs�E�����퉻���Ă��邱�Ƃ��킩��v�Ɓg����h�����Ă���B���p���̍Ō�ɂ́A�i����������炩�Ȍ뎚�ȊO�͌����̂܂܁j�Ƃ������߂܂ŕt�������Ă���B

�@�܂��u�ʐ^�̓A���o���ɎO���c���Ă����v�u�B�e�ꏊ�͓싞������ǂ����L����Ă��Ȃ����A���O�Ƒ��Ɂw�싞�s�E�̍ۂ̎ʐ^�x�ƂЂ����Ɍ���Ă����Ƃ����v�u�Ƒ��̘b�ł́A���O�ʐ^�����Ă͎v���Y��ł��������������Ƃ����B�Ƒ��́u���s�Ŏ蒠�����������̂��V���̕Œm����ɗ��ĂƎv�����B

�@��x�Ɛ푈�͋N�����Ăق����Ȃ��v�Ƙb���Ă���v�Ƃ��āA�Ō�Ɂu�싞��s�E�̌����Ƃ�1�l�A���s��̍L����G�������i���{����j�j�́u���s�Ō������������ɔ�ׂāA�ߎS��������������ĕ\������Ă���悤���B�ʐ^�ɂ��Ă�����܂ŏo���͂قƂ�ǒ���������̂��̂ŁA���{�R�̕��m�������Ă������Ƃ͑�ϋM�d�Ȏ����ƕ]���ł���x�Ƙb���Ă���v�Ƃ̃R�����g�Ō���ł���B

�@�܂����[�h���Œ����x�ǒ��́u�i�u�싞��s�E�v�́j�L���A����̌�����A�E�V���r�b�c�ƕ��Ԗ����ʑ�ʎE�l�ƌ����Ȃ���A���{������̏،��A�؋����ɒ[�ɏ��Ȃ����������A�����ʎ��������j�I�����ɂȂ�Ƃ݂���v�ƁA�g��^�h�����B

�@20���A30���Ƃ����u�싞��s�E�v�́A�����̏���ǂ����Ă��s�\�ł���Ƃ������������ؓI�ɁA���l���̊w�ҁA�W���[�i���X�g���w�E���Ă���ɂ�������炸�A�u�L���A����̌�����A�E�V���r�b�c�ƕ��Ԗ����ʑ�ʎE�l�ƌ����Ȃ���v�Ƃ����\����p���Ă���Ƃ���ɁA�u�싞��s�E�v���������������悤�Ƃ��钆���x�ǒ��̈Ӑ}���ǂݎ���B�@

�L�����������Ɉ��l�������ꂽ�����{��

�@�����A���L�̕M�҂��s��23�A���̕��m�ƕ�ꂽ���ƂŁA���A���̐����҂ō\������A����i���y�G�Y��j�́A�u�A���̖��_��������L���v�Əd���A�V������2�T�Ԍ�ɑ��c���J�����B

�@�ȏ�A

�@(1)�u�싞�s�E�v�Ȃǐ펞���͂������A�I���ɂ����Ă����킳�b���畷���Ȃ�����

�@(2)�싞�U����ɏ]�R�������\�A�ؑ��B�A���s�ꎁ�ȂLjꗬ���M�Ƃ��ٌ������Ɂu�������Ƃ��A���킳�b���Ȃ��v�ƌ���Ă���

�@(3)�u�싞��s�E�v�͒������̈���I�������ł���

�@�\�\���Ƃ��m�F���A�����W�̒������s�����Ƃ����肵���̂ł������B

�@����c�ł́A�싞��s�E�����ꌩ�悪����u�����v�̋L�����ǂꂾ���̔g����ĂсA�A����̉���Ɍ������V���b�N��^���������A�ЂƂ̘b���A����Q���҂ɂ���Ĕ�I���ꂽ�B

�@�ނ͗V�тɗ������w���̑�����u�ꂿ����͈����l����ˁ[�v�ƌ���ꂽ�̂ŁA�u�����������ꂿ����́A�ݍ�����邽�߂ɐ����𓊂��o���Đ�������h�Ȏ҂��肾�B

�@�������ƂȂǂ��Ă����v�Ɣ��_�����B

�@����ƁA���̑��͂��������āC�g�t�P�h�����Ƃ����̂ł���B

�@�u�V���̓E�\����v

�@����ł͎Ⴍ���ĎU�����p�삪������Ȃ��\�\���������v�������ɁA�A����̒��R�L�ǎ����ǒ��ƍ⌳�ጳ23�A��������������̂��߂Ɍ��n�A�k������K�₵���̂ł������B

�@�@�W�܂���4�l�̐�F�ɁA�싞�s�E�ɂ��āA�܂��u�����v�ŕ�ꂽ���L��ʐ^�̌��ɂ��Ď��₵�����A�ٌ������Ɂu�������Ƃ����������Ƃ��Ȃ��v�ƌ����B

�@�����Œ��R�����ǒ���́A���̑��ɂ���3�̎��̉ߋ������������āA�u�����v�������a49(1974)�N�̎��S�҂ƕ��̂�����F�Ƃ��Ƃ炵���킹���Ƃɓ������B

�@�Ō�ɖK�ꂽ�b�����i�r�؍F���Z�E�j�ŁA��23�A�������̕��m�̖����������ꂽ�B

�@�͖���D���B

�@�����������́A�t���a�Ŏ��������Ƃ����B

�@�N��������B

�@�u��͂�u�����v�����l���͎��݂����̂��E�E�E�v���R����͈�u�ْ������B

�@�����͖쎁�̖��S�l�A�g�]�����K�ˁA���L�Ǝʐ^�̗L����₢���킹�Ă݂āA���R����͋������B

�@�u��l�͏�����납����L�͏��������A�J�����Ȃǂ͂�������Ă��炸�A�ʐ^������܂���v�Ƃ����̂��B

�@12��19���A�L�҂͖k�����ɍ���g�]�����K�ˁA�C���^�r���[�����B

�@

�@�\�\���l�̔��D�����O�A���L�����Ă���p���������Ƃ͂���܂������B

�@

�@�u����A�S������܂���v

�@

�@�\�\�펞���A���L�����Ă����Ƃ������Ƃ������Ƃ́H

�@

�@�u����܂���v

�@

�@�\�\�J�����͎����Ă��܂������B

�@

�@�u�������A����悩�����̂ł����E�E�E�E�v

�@

�@�\�\�u�싞��s�E�v�ɂ��ĕ��������Ƃ́H

�@

�@�u����܂���v

�@

�@�\�\���D���A�g�]����ȊO�̉Ƒ��̐l�ɁA�싞�����Ɋւ���ʐ^���A�����������Ă����Ƃ��A�b���Ă����Ƃ������Ƃ́H

�@

�@�u�Ȃ��ł��ˁv

�@

�@�\�\�u�����v�̒����{��x�ǒ�����A��ނ������Ƃ́H

�@

�@�u�Ȃ��v

�@

�@�g�]����́A�����V�����w�ǂ��Ă��Ȃ��B

�@�����l�ÂĂɁA�S���Ȃ�����l�̏������Ǝv������L�A�������싞��s�E�Ɋւ�����e���u�����v�Ɍf�ڂ���Ă���ƕ����Ĕ��ɃV���b�N�����B

�@�����A�L���̐M�҂傤����q�˂�l�����Ȃ��g�]����́A�킴�킴�����s�ɂ���F���t��K�˂āA�L���̐^�������B

�@����ƋF���t�́A�u���̋L���̓E�\���v�Ƃ����B

�@�u����ŏ��߂āA���S���܂����v�ƁA�g�]����́A���̎��̓��h�����l�q��������B

�@���ĘA�����\������24�����̑�\�Җ����̏،������23�A���Ɋւ������u�싞��s�E�v�͂Ȃ������A�Ƃ̌��_�ɒB�����A��������́A59�N�i1984�j9��22���A�����V���Ћ{��x�ǂɒ����x�ǒ���K�ˍR�c��\�����ꂽ�B

�@���̂悤�Ȃ��Ƃ肪���҂̊ԂŁA�s��ꂽ�B

�@

�@�A�����u23�A���͋s�E�͂���Ă��Ȃ��Ɗe���̑�\�҂��،����Ă��邪�M�Ђ��s�E���������Ɣ��f���������́A���L���ƌ�����B�e�����Ǝv����ʐ^���炩�v

�@

�@�x�ǒ��u���̒ʂ肾�v

�@

�@�A�����u�V���L���ɂ��ƁA���̓��p���L��1��1�����疈�����������A12��31���܂ŋL������Ă���Ƃ��邪�{�����v

�@

�@�x�ǒ��u���̂Ƃ��肾�B�\���̓{���{���ƂȂ��Ă���A���������͊��F�ɕς��A�C���N�̐F���ϐF���āA���a12�N�ɋL�ڂ��ꂽ���̂ɈႢ�Ȃ��Ɣ��f�����v

�@

�@�A�����u�x�ǒ��I�I����͂��������łȂ����I�I�푈�����Ă��镺���������A���L��������Ǝv���܂����B���M�����Ȃ�Ƃ������C���N�ŏ����Ă���Ƃ͋��ꂢ��B����Ȃ炢���m�炸�A�����̓y����������ɂ̓X�|�C�g�ŃC���N�r����C���N���[���˂Ȃ�Ȃ����ゾ���A���փC���N�r���g�s����Ƃ͍l�����Ȃ����Ƃ����A�܂��J�������g�s���ċs�E������B�e�����Ƃ��邪�A�_���̈ꕺ�m�������J�������w�����邱�ƂȂǎv�������Ȃ�����ŁA�܂��Ă�ꕺ�m�����փJ���������Q����ȂǂƂ�ł��Ȃ��b���B���Z�ł��J�������g�s�����҂͈�l�����Ȃ��B�x�ǒ��̃|�X�g�ɏA�C����邾���̊w������x�ǒ����A���L���L�����Ă���A���y�������Ƃ��邾���ŁA����͂����������Ǝv���A�J�����g�s�Ƃ��邾���ł�����͏L���Ƃ��l���ɂȂ�Ȃ������x�ǒ������g�̕�����قǂ��������Ǝ������͎v���̂ł����I�I�v�i�x�ǒ��@���������j

�@�����̂܂ܐȂ𗧂��A���炭���Ĉꖇ�̎ʐ^�������ĐȂɖ߂�

�@

�@�x�ǒ��u��������Ă��������v

��������Ȃ��Ƃ̑O�̘H�ʂɐ���12�]�����Ă���ʐ^�ł���B

�@

�@�A�����u���ꂪ�s�E������B�e�����Ǝv����ʐ^�ł����v

�@

�@�x�ǒ��u���̂Ƃ���ł��B�����l�̐���ł��v

�@

�@�A�����u��������Ďx�ǒ��͑����ɋs�E�ʐ^�Ǝv��ꂽ�̂ł����v

�@

�@�x�ǒ��u���̂Ƃ���ł��v

�@

�@�A�����u���������ł��ˁ[�B���]�����Ă��邾���ł́A���m�Ȃ̂���ʐl�Ȃ̂���������Ȃ��B

�@�X�p�C��߂炦�Ď���͂˂��̂�������Ȃ��B

�@����Ȃ�s�E�ł͂���܂���ˁ[�B����������Ȃ�A�����̕������ّ��������s�����ۂɑł���ɂȂ����ّ��̎�����܂���B

�@���͌����B���̐V���ɂ������Ƃ�����܂��B

�@���̐܂ɖ��B���R���ّ��������s���A�ّ���ł���ɂ����ʐ^��������ꂽ���Ƃ�����܂����A���̎��̎ʐ^�ɂ��̎ʐ^�͎��ɂ悭���Ă��܂��B

�@�x�ǒ��͂������ڌ��������ŁA�悭�܂����{�R�������l���s�E�����ʐ^���Ɣ��f����܂����ł��ˁB���̍����́I�I�v

�@�x�ǒ��u���̎ʐ^�������Ă����l���A���̎ʐ^�����Ȃ��������Ă����Ƃ������Ƃ��Ă��܂�������A�e�b�L���s�E�̌���ʐ^���Ɓv

�@

�@�A�����u���������̐l��10�N�O�Ɋ��Ɏ���ł����ł��傤�v

�@

�@�x�ǒ��u�����ł��v

�@

�@�A�����u����ł͒��ږ{�l���畷���ꂽ�킯�łȂ��A���̉Ƒ��̕��̘b�ł͂���܂��I�I�M�p�ł��܂����v

�A����A�S���łŕ���23�A���͓싞��s�E�ɖ��W�Ƃ̋L�����o���Ăق����A�Ɨv�������̂ɑ��A�����x�ǒ��́u���炭�҂��Ăق����v�Ɠ������B

�@�����āA���N��60�i1985�j�N2��4���A�Ăщ�k�������ꂽ�̂ł������B

�@

�@�A�����u�����͐���Ƃ���������23�A���͓싞��s�E�Ƃ͖��W�Ƃ̋L�����f�ڂ��Ă������������Ǝv���Q�サ�܂����v

�@

�@�x�ǒ��u��ʗ�������L���{���̃|�C���g���Ƃ��w�E�ɂȂ��Ă����邩�獡���͂��̓��L�����ڂɂ����܂��v

�����x�ǒ��́A����̒I����i�C�����̑܂ɂ��ꂽ���L���炵�����̂���Ɏ��A����̑�\�҂̂���e�[�u������5�`6���[�g�����ꂽ�Ƃ���ɗ������܂܃i�C�����̑܂��炻�̓��L���炵�����̂���������o���āA�����̋��̍����̂Ƃ���ŁA���L���ʂ̐^���炢���L���Č������B�A����̖�����1�l�A�㓡�c���������A�������獘�����ė����オ��A�߂Â����Ƃ����

�@

�@�x�ǒ��u�ߊ���Ă͂����܂���B���̂�������Ƃ��ꂪ��������������܂�����v

�@

�@�A�����u���̓��L���������Ă������m��10�N�O�ɐt���a�Ŏ��S�����Ƃ̂��ƂŁA�����̌��ʂ͉͖���D���Ɣ������܂����B�������S�l�͖̉�g�]����ɐq�˂܂����Ƃ���A����Ȃ��̎����Ă��܂���Ƃ̉܂�������x�ǂƉ͖삳��ƑΌ����Ă��������܂��v

�@

�@�x�ǒ��u����A���̐l�łȂ��A���L�͕ʂ̐l����͂���ꂽ���̂ł��v

�@�R�c����20�����2��24���t�A�����V���{��łɁA�����ȃx�^�L�����̂����B�u�w�싞��s�E�Ɩ��W�x�^���s��23�A���̊W�҂��\���v�Ƃ����L���ł���B

�@�����A�ŋ߂ɂȂ��Č��O�̘A��������������L�����S���łɂ̂��Ă��Ȃ����Ƃ�m�������R�����ǒ����A�����x�ǒ��ɒ����L���f�ڂ�\�����ꂽ�Ƃ���A���x�ǒ��́u2��24���t�̋L���͒����ł͂Ȃ��B�L���͑S���������v�Ɣ��_�������ƂŁA���҂̑Η��͈ꋓ�ɃG�X�J���[�g�����B

�@�L�҂́A60�i1985�j�N12��20���A�{��x�ǂŒ����x�ǒ��ɉ�A�C���^�r���[���s�����B

�@

�@�\�\�u�����v�ŕ������L�̕M�҂́A�͖̉쎁�ȊO�ɊY���҂͂��Ȃ��Ǝv���邪�ǂ����B�{���ɂ��̐l���͓s��23�A���̌����m���B

�@

�@�u���L�̎�����͂܂�����Ȃ���23�A���̕��̂��̂��B���̕��͖k�����ŏ��a49�i1974�j�N�ɐt���a�Ŏ������Ă���B�͖쎁�ȊO�ɊY���҂�����B�����Ƃ�����̎������Ⴄ�̂��낤�B�A����̒����s���łȂ����v

�@

�@�\�\�ł́A���a59�i1984�j�N8��4���[���̋L���ɂ͈�̃t�B�N�V�����A�f�b�`�����͂Ȃ��Ƃ����킯���B

�@

�@�u�S���Ȃ��B���̋L���͂��ׂĐ������B���a60�i1985�j�N2��24���̋{��łɂ̂����L���́A�����L���ł͂Ȃ��B�A����̕�����R�c���������������f�ڂ����܂ł��v

�@

�@�\�\��ނ̑����A�菇�͏\���ɂӂ̂��B�L���������܂łɁA�Г��ł��\���Ɍ��������̂��B

�@

�@�u�싞�s�E�ɂ��ẮA�����{�ЁA�܂������{�ЂȂǂł����̖�����ɂ��Ă���L�҂��A�{�����ꎁ���͂��߂��Ȃ肢��B�L���f�ڂɂ������ẮA�����������L�҂Ƃ����k���A�\���Ɏ����������킹�ď������B�t�B�N�V������f�b�`����������Ƃ����̂ł���A�_���I�ɏ��ȂŎw�E���Ă���������A�����̂��������邱�Ƃɂ�Ԃ����ł͂Ȃ��v

�@

�@�\�\���L�̐M�҂傤���ɂ��ẮA�R�����g�����Ă�����s��̍L�쏕�����̑��ɁA���ڌ����Ċm�F���������B

�@

�@�u�{�B�ɏZ�ނ��鋳���Ɍ����Ă�������B���̐l�̖��́A����̗�������Γ����Ă��悢�v

�@

�@�\�\���L�͌��݁A�ǂ��Ȃ��Ă���̂��B

�@

�@�u���L�͈⑰�ɕԂ����B�����ɂ̓R�s�[������B�⑰�����O�̌��\�����ۂ���Ă���ȏ�A���J�͂ł��Ȃ��B���Ƃ��Ă��̂��ăj���[�X�������Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��v

�@

�@�����̃x�e�����L�҂ł��钆���x�ǒ����A�L���̐^�������������A�t�Ɂu�A����̕��̒����s���v�Ƃ܂Ō����������Ƃɂ́A���������������o�����B

�@�ނ������悤�ɁA�͖쎁�ȊO�ɏ��a49�i1974�j�N�ɐt���a�Ŏ������������m���k�����ɂ���̂��B�A����̒����͏\���ł��������B

�@������S���������R�����ǒ���́A�k������3�̎��ɂ������ߋ����ɂ������āA�͖쎁�ȊO�ɊY���҂͂��Ȃ������Ɣ��f�����B���A�ߋ����ɂ̂�Ȃ������l������̂ł͂Ȃ����B

�@�͖쎁�̖��O�����������b�����̍r�؏Z�E�́A�u�������A�@�����Ⴆ�Ήߋ����ɖ��O�͂̂�܂����v�Ƃ����B

�@�Ȃ�ΘA����̒����͊����Ƃ͌����Ȃ��B

�@�A����̋��͂āA�{�茧�����s����23�A���̕�������ɍڂ��Ă����k�����o�g��23���̓�����ǂ����B

�@���̌��ʁA23���̂������S�����������̂�10�l�B����͐펀��2�l�B�c��8�l�͏��a27�i1952�j�N�A34�i1959�j�N�A48�i1973�j�N�A49�i1974�j�N�A54�i1979�j�N�A58�i1983�j�N�A59�i1984�j�N�A60�i1958�j�N�Ɉ�l���������Ă���B

�@��͂菺�a49�i1974�j�N�ɐt���a�ŖS���Ȃ����A�Ɓu�����v�����l���́A���N9��25���Ɏ��������͖���D���̑��ɂ͑��݂��Ȃ��B

�@�������A���̌�̘A����̒��ׂʼn͖쎁���싞���������͂܂����W�i���傤���イ�j���ꂸ�ɓ��n�ɂ����Ƃ����̂ł���B

�@�u�����v�̋L���͌���I�ɖ������Ă���B

�@���U�̓��e���`�����Ă���B�����I�ɔ��f���ď����ꂽ�̂��A���a60�i1985�j�N12��27���t�A�{����ʃg�b�v�L���ł���B

�@�u�싞�����̓��L�����^�����x�ǒ����g���쎩���h�^���M�ґ��݂����^��F������������v�Ƃ̌��o���ŁA���̂悤�ȃ��[�h�ŕ��̂ł���B

�@�����푈���̏��a12�N���A���{�R���싞���̂����ۂɁA�u�싞��s�E�v���s��ꂽ�Ɛ��A�������Ă��钩���V���́A���a59�N8�����߂ɂ��A�싞�ɓ��邵�����m���c�������L�Ǝʐ^��������A�u�����ʑ�ʎE�l�����j�I�����v�Ƒ�X�I�ɕ����A���̌�̊W�҂̒����ŁA���ꂪ�S���̃f�^�����Łu�����v�L�҂ɂ��˂��ł��邱�Ƃ����������B

�@���L�҂́A�L���̐M�҂傤�������߂邽�߂ɁA�s�E�̗l�q���畺�m�̋�Y�A�Ɛl�̒k�b�܂ł����ɂ�����炵���`�ʂ��A�ǎ҂̃R�����g�܂ł̂���ȂNjɂ߂čI���ň����Ȃ��������Ă����B

�@�����V�������Ӎ߁A�����L���̌f�ڂ����ۂ������Ă��邱�Ƃɑ��āA�W�҂͍��i���܂߂āA�Ή����������Ă���B

�@�u�����v�L�҂͍ŋ߂ł��A�c�����̂ĂĖ������ŒE�o�������u�o�҂���v�Ƃ킢�Ȃ�����A���q���������u���O�Ȃǔ���̂͊ȒP�v�ȂǂƂǂ�������Ȃǂ��ĎЉ��艻�������A����́u�˂��v���A�W���[�i���X�g�̘_�����犮�S�Ɉ�E�����g�ƍߓI�s�ׁh�Ƃ��āA�g����Ăڂ��B

�^���͖��B�ŏ��Y���ꂽ�n���̎ʐ^

�@���́A�����܂ő�_�ɕ邱�Ƃ��ł����w�i�ɂ́A���̎�ނ̓r���Łu�����v�ɍڂ��Ă���ʐ^�̈ꖇ���������o�ŕ��̈ꖇ�Ɠ���ł���A����͓싞�Ƃ͑S���ʂ̒n��̎ʐ^�ł���A�Ƃ������Ă�������ł���B

�@���́A�����܂ő�_�ɕ邱�Ƃ��ł����w�i�ɂ́A���̎�ނ̓r���Łu�����v�ɍڂ��Ă���ʐ^�̈ꖇ���������o�ŕ��̈ꖇ�Ɠ���ł���A����͓싞�Ƃ͑S���ʂ̒n��̎ʐ^�ł���A�Ƃ������Ă�������ł���B

�@�����28���t�{���͓�������ʃg�b�v�ŁA�u�����A���x�͎ʐ^���p�^�싞�s�E�������˂��^�����̏o�ŕ��ɍ����^��w�u�t���w�E�v�ƕ��B

�@�L���̖{��͎��̒ʂ�ł���B

�@���̎ʐ^�́A�����V�����{�Дł̏��a59�i1984�j�N8��4���t�[���A��2�Љ�ʃg�b�v�ŁA�g�ߎS���ʂ���3���h�Ƃ��āA���L�̉��ɕ��ׂ�ꂽ3���̂����̈ꖇ�B

�@���L���������������x�ǒ��́u���h�������ŁA�ꖇ�͐l�ƂƎv���錚���̒��ŁA12�l�̐��]�����Ă���A���̒����ɂ͏����炵�����������v�u�B�e�ꏊ�͓싞������ǂ����L����Ă��Ȃ����A���O�Ƒ��Ɂw�싞�s�E�̍ۂ̎ʐ^�x�ƂЂ����Ɍ���Ă����Ƃ����v�ƋL���̒��Ő������Ă���B

�@���̓��L�Ǝʐ^�̎����傪���݂��Ȃ����ƂŁA���̏o�ǂ��낪�^�⎋����Ă������A�u�g�싞�s�E�h�̋��\�v�̒��҂ő�B��w�u�t�A�c���������͒����̐V�؏o�ŎД��s�́u���{�N�ؐ}�Ўj���W�v90�y�[�W�̎ʐ^�̂�����1���A�Ǝw�E����B

�@�c�����́A�u�����V���L���̎ʐ^���g�僌���Y�Ō���ƁA���������Ă���l�q�△�O�����ȕ\��A��ЂƂ̎�̒u����Ă���ʒu�W�܂ŋɂ߂ėގ����Ă���A����100�p�[�Z���g�ԈႢ�Ȃ��Ɗm�M����B�ƌ���Ă���B

�@�u���{�N�ؐ}�Ўj���W�v��90�y�[�W�̎ʐ^�ɂ́u���������큛�j�����E�V�S��B�\�\�ю���C���ؔ��ؐ}�����v�Ƃ���A�܂�ɔJ�ȗɌ��ŎE���ꂽ�j�����E�̎S��A�Ƃ̎ʐ^�����������Ă���B

�@�ɔJ�Ȃ͋����B�̔M�͏Ȃɑ�������n��œ싞�Ƃ͖��炩�ɈႤ�B

�@�܂����l���A���A����ɂ���ĎE���ꂽ���͑S��������Ȃ��B

�@���L�Ǝʐ^�̎����傪�{��̌��s��23�A���̕��m�ƁA�����V���͕����A���A���̐����҂Ō�������s��23�A����̎����ǒ��A���R�L�ǎ��́u�ʐ^�͓���̂��̂Ɗm�M����B

�@�����V���́g�싞�s�E�h�����������Ƃ����o�ɑi���Ċm��I�ɂ��悤�Ƃ����Ӑ}�I�Ȉ������s�������̂ƍl���Ă���v�ƁA�����V���̕��������ᔻ���Ă���B

�@���̖��ɂ��āA�����x�ǒ��́A�u�����_�ł́A�����������Ȃ��v�ƌ��t��������B

�@�����V���͏��a60�N6��23���t�[���ł��A���a12�i1937�j�N12��11���A��ԕ��Ƃ��āA�싞�x�O�̉J�ԑ�Ŕ������f���ė��钆���l�����X�ɋs�E���Ă����ʂ�4���Ԃɂ킽���ċÎ������A�Ƃ��������E�]�ː��̒��R�d�v���́g�s�E�،��h���Љ�Ă��邪�A���̌�̓싞��Q���҂̒����ŁA���R���̏��������⒇��ԑ��͉J�ԑ�ɂ͓˓����Ă͂��炸�A���R���̏،����S���̋��\�ł��������Ƃ��������Ă���B

�@�����V�����A���̂悤�ɃE�\�̏،���؋��܂ŏW�߂āg�싞��s�E�h�����������Ƃ����Ƃ���ɋ������闝�R�ɂ��āA�c���������́A�u�����V��������قǂ܂łɂ��ċ����{�R���g�s�E�h��g�ƍ߁h���s���Ă����ƈ�ۂÂ��悤�Ƃ���_���́A�����̓��{�R�����Ă����Ƃ���̓V�c�É��̐푈�ӔC����������A�����������͋C������Ƃ���ɂ���̂ł͂Ȃ����v�Ǝw�E���Ă���B

�@�{���̕����������ɁA�u�T���V���v�̋L�҂��A�{��ɔ��ōs�����B�����x�ǒ��́A�j�Z�ʐ^�̌��ɂ��Đq�˂���ƁA�u�����̎ʐ^�W�̕��������̋L������Ɋ��s���ꂽ�B���������Ԉ���Ă���̂�������Ȃ��v�Ɣ��_�A�����܂Ŏ��Ȃ͐̕������Ƃ̎p�����т����̂ł������B

�@�����A���U�͉i���͑����Ȃ������B

�@���̎ʐ^�Ɠ���̂��̂����a6�i1931�j�N�A�����̒��N�Ŕ����Ă������Ƃ������푈�ɎQ�킵�������m�̏،��Ŗ��炩�ɂȂ����̂ł���B

�@�{�����a61�i1986�j�N1��13���t����ʃg�b�v�́A�u�����̓싞�s�E�j�Z�ʐ^�^�����ȑO����s�́^�����{�����w���E�ۊǁ^�������Ɂw�S��ŏe�E�x�^�����̏o�ŕ�����p�v�Ƃ̌��o���ŁA���̂悤�ɕ��B

|

| ���݂̖k���N�A��J�Ŕ������u�n���̎�v�̎ʐ^����ɂ��鍲���i�������a61�i1986�j�N1��12���ߌ�A����s�̎���Łi��ʐ^�j |

�@���̎ʐ^�̎�����́A�_�ސ쌧����s�V�_���ɏZ�ތ��z�ƁA�����i���i74�j�B

�@�������͏��a6�i1931�j�N10���A�����̒��N�ƒ����̍����Ɉʒu�����J�̍H��19����ɓ������A����75�A���ƂƂ��ɍ����x���ɂ��������B

�@�������ɂ��A���N�����痂�N�ɂ����āA���̉�J�ɂ��镶�[��ʐ^���ŁA��10���������ʐ^��1�����A�u�����V���v���a59�i1984�j�N8��4���t�[���́g�싞��s�E�h�ɗp����ꂽ�ʐ^�̈ꖇ�Ɠ������̂Ƃ����B�����Ń^�e9.7�Z���`�A���R13.5�Z���`�̑傫���ł���B

�@�������́u�ʐ^�͂�������1��5�K�������B������ƕς���Ă���ʐ^�������̂Ŕ������B

�@���N�z�̕������ԂȂ炱�̎ʐ^�������Ă���l������ł��傤�v�ƌ��B�ʐ^�̏㕔�ɂ́A�u�S��j�e�e�E�Z���n���m��v�Ƃ̕��������荞�܂�Ă���B

�@�S��Ƃ́A�ɔJ�ȓ����c�z�ׂ̗̓s�s�B

�@�������́A�u�ʐ^�̎B�e�͏��a4�A5�i1929-30�j�N�̍����Ǝv���邪�A�����̒������k�n���͒��w�ǂ��������Ă����B�ނ�̔z���̎҂������l�ّ̔��i�Ђ����j����ʐl�ւ̌������߂Ƃ��Đ������̂ƍl������B

�@���藎�Ƃ���̂͒����l�̎����Ă��������ł���A���{�̕����̎����Ă���e���ł͖����ł��v�Ƃ����B

�@�܂��������͓��x���ς̂ڂ����ŁA���W����A�H��13�A���̕��m�Ƃ��Ē����̍]���A�싞�A�֏�A���B�A�����A�鏹�Ȃǂ���������A�u���鎞�ɂ͂��łɓG���͓����Ă��Ȃ��B�Z�����킸���ɘV�l�������c���Ă���̂݁B

�@�ߗ����ʂɋs�E���邱�ƂȂł��Ȃ��B

�@�����V���͌���������Ă������������v�Ɨv�]����B

�@�����V���̒����x�ǒ��i�����j�͂��̎ʐ^�ɂ��āu���h���v�̑傫���ƋL���ŏ����Ă��邱�Ƃ���A�k�������ʐ^����肵�����̂Ǝv����B

�@���������x�ǒ��͏\���ȋᖡ���s�킸�ɁA�g�싞��s�E�̏؋��ʐ^�h�ƌ��߂��Ĉ��p�A�u�B�e�ꏊ�͓싞������ǂ����L����Ă��Ȃ����A���O�Ƒ��Ɂu�싞�s�E�̍ۂ̎ʐ^�v�ƂЂ����Ɍ���Ă����Ƃ����v�ƁA����߂čI���ȕ\����p���ēǎ҂��\�i�����ށj���Ă���B

�@����ɂ��̎ʐ^�͒����̐V�؏o�ŎЂ��u���{�N�ؐ}�Ўj���W�v��90�y�[�W�Ɍf�ځA�u�ɔJ�ȗ����ŎE���ꂽ�j�����E�̎S��v�Ƃ̎ʐ^���������A����ėp���Ă���B

�@�����ɂ͍���������J�Ŕ������A�n���̎�̎ʐ^���f�ڂ���Ă��邪�A������܂��u���{�N���R�͂킪���̐l�����E�������ƁA���̎��d���ɂԂ牺�����v�ʐ^�Ƃ��ėp����ȂǑS���m��i������j�ȕҏW���e�ł��邱�Ƃ����������B

|

| �ʐ^���ɂ���u�n���̎�v�ʐ^���g�債�����́B�u�S��j�e�e�E�Z���n���m��v�Ə�����Ă���B |

�@�����x�ǒ��́A���L�Ǝʐ^�̎����傪���s��23�A���̕��m�ƕ����A���A���̐����҂ō\������s��23�A���̎����ǒ��A���R�L�ǎ��́u���̎ʐ^�͏��a16�i1941�j�N�A�����̐V���i���݂̒��t�j�œ������̎O�D�G�g�����̕��ɂŌ������̂Ɠ����ł���A���Ȃ�L�͈͂ɏo����Ă����Ǝv����B�L���̃f�^�����Ԃ肪����Ɉ�w���炩�ɂȂ����ȏ�A�����V���ɑ��Ă͂ǂ����Ă��Ӎ߂ƋL���̎����������߂�l���ł���v�ƁA�Ό��p�������߂Ă���B

�@���łɁu�싞�s�E�v�L���̓f�^�����ƕāA���̎��_��2�T�Ԃ��߂��Ă����B

�@�����V���Ђ���A�킪�Ђɑ���R�c�͈�x���Ȃ��A�u����̋s�E��F�߂����̂ƍl������v�Ƃ��������B

�@�������A���ʉ��ł́A�����V���Ђ͐ϋɓI�ɓ����Ă����̂ł���B

�@�����V�������{�Ђ̋{�{���́E�ʐM���������ĎO�ɂ킽���āA�A����̒��R�����ǒ��ɐڐG���͂��낤�Ɩʉ�̐\�����݂��s���Ă����B

�@��̓���s�ɏZ�ލ����i����ɂ��A�{���̋L�����ڂ���13����2�x���A�����V���Љ�̏����L�҂��A�u�ʐ^�������ė~�����v�Ɠd�b�����Ă��Ă���B

�@����́A�Ƃ��ɒf���Ă���̂ł��邪�B

�@�����V���{�Ђ͂͂����āA����̋s�E�ɂ��āA�{���̕�َE����ԓx�Ȃ̂ł��낤���B

�@���_�ł��Ȃ��̂��B�Ԉ���Ă���Ȃ�A���̔��F�߂�ׂ��ł͂Ȃ����B

��p�F�ߑS���łŁu����ыL���v

�@���̂�������ǂ����Ă������Ă݂����ƁA1��16���ߌ�A�����V�������{�Ђ̍L��S���A�R���j���ɕ����Ă݂��B���̎��A�R���͕s�݂ŁA������͖���`����݂̂ŁA�p���܂ł͌��Ȃ������B

�@�������A�[���A�鏑����d�b������A�u�����A�ߌ�2���ɖ{�Ђł���������Ƃ̂��Ƃł��v�Ƃ̕Ԏ����������B

�@�R���͂��łɁA������̗p�����@�m���Ă����̂ł��낤�B

�@��17���ߌ�A�����V���������ɐR����K�˂�ƁA�ނ͂����ނ�ɁA�u�����炪���₷�邱�ƂɁA��������������`�Ői�߂܂��傤�v�Ɛ�o�����B���łɁA�����V���̑ԓx�͌ł܂��Ă���ȁA�Ɗ������B�p�ӂ���������A���Ԃɍs�����B

�@�\�\�{��O�x�ǒ��̒������́A�u���E����v�̋L������Ȃ�����A�̐S�̓��L�A�ʐ^�̐M�҂傤���ɂ��Ă͉��������邱�Ƃ��ł��Ȃ��B

�@�����u�����̍L��ɕ����Ă���v�ƌ����Ă���B

�@���łɔ����������A�������Ȃ��ꂽ�Ǝv���̂Ō��ʂ������B

�@�u�L���̍Ē������s�����B��i���a59�i1984�j�N8��4���t�L���j�̎�ނɃ^�b�`���Ă��Ȃ��킪�Ђ̎҂��S�����A���L�̕M�҂̊W�ҁA�⑰�ɂ��������B

�@�ڍׂ��T�d�ɒ��������B

�@�ʐ^�ɂ��ẮA�����V���k���x�ǂɒ����˗��������B

�@���̌��ʂ͂܂��A���L�ɂ��Ă͊ԈႢ�����������Ă���B

�@����͂킪�Ђŕۊǂ��Ă���B

�@�������A�ʐ^�ɂ��Ă͓싞�̂��̂ł͂Ȃ��B

�@16���A�k���x�ǂ��Ԏ����������B

�@�{���ŕ���3���̎ʐ^����������A���A��C�Ŕ��s���ꂽ�w���k���ό������j�x�Ɏ��^����Ă����B

�@�B�e�̌����A�B�e�҂͂킩��Ȃ��������A�ꏊ�͓��k�n���̗����ƂȂ��Ă���B

�@���̂��ߋ߂��A�w�S���Łx�ŁA�ʐ^����юʐ^�Ɋւ���L�q�ɂ��Ă͂���т��A�������v

�@

�@�\�\�Ȃ��A���̂悤�ȊԈႢ���N�����̂��B

�@

�@�u�S���L�ҁi�������j���A�ʐ^�҂��A�����w�ʐ^�͓����̂��́x�Ƃ����킩��Ȃ��̂ɁA�싞�s�E�̂��̂ƌ��ߕt�����悤���B��ނ̃��L���Â������v

�@

�@�\�\���̂悤�Ȗ��̎ʐ^�ƈꏏ�ɂ��������L���ԈႢ�����A�������ƌ�����̂��B

�@

�@�u���L�Ɋւ���L�q�͑S�Đ������v