|

"Frank's Wild Years"や"Big Time"を巡る評論等

|

||||

|

||||

|

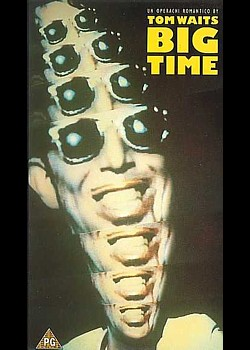

「私にはBig Timeとは何なのか分からない。それは、あなた自身と、どれだけ遠くからあなたがやって来たか・・ということに関わってる。・・あなたがそれをどう考えているにせよ・・例えば、40エーカー以内の全てのものとベルギー行きのラバ1匹を指してるのかもしれないし、雨から逃れるための1箱の煙草と場所を持つということかもしれない」("Tom Waits" Graffiti Magazine (Volume 4, number 12). Tim Powis. 1988年12/1 −全ては、"Swordfishtrombones"収録の1曲、"Frank's Wild Years"から始まった。 この曲の主人公・フランクは家を燃やし(煽りをくらって火傷を負い、失明してしまったチワワのカルロスはもはや生きてないだろう)ハリウッド・フリーウェイに乗り込み、北を目指す。 −"Frank's〜"とは別に、おかしな曲を作れば、トムはもっと上手くやれたかもしれない。 しかし、彼はフランクというキャラクターに可能性を感じ、より壮大なストーリーを模索した。 そしてフランクの物語の続き、つまり、ショー・ビジネスでの成功を夢見るフランクの話を、舞台用に書いたのだった。 トム自身がフランク・オー・ブライエン役で主演し、86年6月17日に初演(ステッペンウルフ・シアター・カンパニー主催、シカゴのBriar Street劇場)されたこの演劇は、2ヶ月間上演され、賛否両論を巻き起こした。 −公演後、トムは、舞台で使用された楽曲からスタジオ作も完成させた(1987年 "Franks Wild Years") フランク・オー・ブライアンについて Tom:まだ書かれてもいないフランクについて何が言えるってんだい?まぁ大した奴だよ。奴は鳥の目が凍ってて、暖めて食べれるようなアメリカの田舎で育ったんだ。ビング・クロスビーやらボブ・ディランやらWayne & Jerryがスターだって思われてるようなところさ。 フランクは、そういうスターのシャツにでも自分自身を詰め込んで、夢の世界に届けることが出来るって誤解してたんだ(訳注:簡単に成功出来ると誤解していた・・ということだろうか?) 彼は、Will RogersとMark Twainを混ぜたような奴で、アコーディオンを弾いていた・・・でも、彼らが持ってたような賢明さは持ち合わせちゃいなかった。(彼自身もいずれは持ち合わせるわけだが) 彼は詩人の心と不思議なことに驚ける少年の感性を持っていた。 家を燃やして、Big Timeへの旅に乗り出してからというもの、Rainvilleの伝説になったわけだよ。 Tom(1987年): 今、公演を実現するために必要な仕事をする時間が無いんだ・・ニューヨークで上演する前に、一度どこか別の場所でやってみるべきだったと思う。あまりにも長くて、巻き込まれた(絡まった)チェーンみたいなもんさ。 でも、キャスリーンと俺自身のために演劇をやってみるってのは、素晴らしい経験だった。シカゴに住むってのは素晴らしいことだよ。懐かしいよ −しかし、歌・演劇・そしてアルバムで演じた後も、トムはフランク・オー・ブライエンというキャラクターを捨てなかった。 彼はツアーに出て(1987年10月-12月。編成は、Michael Blair、Ralph Carney、Greg Cohen、Marc Ribot、Willy Schwarz)アルバムをプロモートした。 そして、ステージ上で再度、オー・ブライエンを演じてみせたのである。 (これまでのトムのキャリアでもベストなツアーと考えられている)このツアーは、カナダからアメリカ、そしてヨーロッパを巡るものだった。 ツアー中盤のFox WarfieldとWiltern Theatreでのショーは、撮影された。 この時の映像が、1988年のコンサート・フィルム"Big Time"になるのである。

−トムがどれだけフランク・オー・ブライエンというキャラクターに固執していたかは一目瞭然だ。 1983年の"Swordfishtrombones"に始まり、1988年の"Big Time"で終わるまで、トムは演じ続けていたのだから。 トムが、"Swordfishtrombones - Rain Dogs - Franks Wild Years"の三部作で、ある種の変化を遂げていたのは明白だ。 そして、恐らく、フランクをライフワークにしたかったのだろう。フランクとして舞台に立つことが、彼の狙いを伝える上で最上の方法だと考えたのかもしれない。 トムが(フランクの話を壮大に)続けるよりも前に、フランクの話は、決着をつけるべきだったのかもしれない。 だが"Big Time"に続く作品群("Night On Earth"、"Bone Machine"、"The Black Rider")には、フランクや彼に関する話が微塵も登場しないのは、注目に値する。 後から考えてみると、"Big Time"は、トム流からフランクと彼の夢(ショー・ビジネスでの成功)へのさよならだったのかもしれない。 −コンサートフィルムを作ろうというアイデアは、"Franks Wild Years"のレコーディング中からあった。 トム自身がこのアイデアに関して最初に語ったのは、ロサンゼルス・タイムスのインタビュー(1988年1月号"Crooked Time")だ。 ツアーの念入りなステージ・セットは、フィルムに収めるのにピッタリだし、(そもそも)"Big Time"が持つの主題と図形要素が、トム達を舞台、そしてアルバム制作へと駆り立てたのは明らかである。 舞台とアルバムの構想の核は、「小さな街(スモールタウン)でのショー・ビジネスでの成功の夢」 トムは"Big Time"に同じサブ・タイトル("Un Operachi Romantico")をつけたのだった。 トム(1988年): 本当に撮影を推してくれたのはキャスリーンだけだった。さもなくば、巡業の末に家を得て、バンドとかの写真なんかは手にしてなかっただろうね。 俺達は、本当には起こらないようなことについて話し合っていたのさ。 あれだけ2人で協力し合ったのは初めてだったよ。 トム(1988年): 俺は、長いことフランクと向き合ってきた。で、結局、妻はこう言うんだ。"ねぇ、そろそろここで何かを手に入れる時が来たんじゃないかしら。あなたがロードから帰ってきたら、見通しが立つと思うわ" だって、あなたは滅多に家に帰らないんだから・・あなたはスナップ写真やレビューをもらったけど・・ここ3作品の内容を要約するチャンスが訪れたって思うんだけど・・どう? −Big Timeの撮影には、トムの友人で協力者のChris Blumが選ばれた。 彼のトムとの協働の中には、"Franks Wild Years"収録の"Blow Wind Blow"のビデオやヨーロッパのテレビ放映用の12分間のインタビューが含まれている。 Blumは、"Franks Wild Years"のシカゴ公演では、舞台デザインも手がけている。そして、彼は、"Big Time"の初期のプロジェクト策定にも参加したのだった。 −Blumのように、1987年のトムのツアー・バンドメンバーの5人中4人が、85年の"Rain Dogs"ツアー以来となる古い付き合いであった。 ベーシストのGreg Cohenは、9年間、演奏を共にしてきたし、"Franks Wild Years"のSteppenwolf公演の音楽監督でもあった。 サキソフォン奏者で、ここ二作品にも参加しているRalph Carneyは、2つの将来性のある中西部のニューウェーブ・バンド Cleveland's Tim Huey と Akron's The Waitresses の元メンバーで、B-52'sともレコーディング経験があり、加えてニューヨークを拠点に彼自身のグループを持っていた。 ギタリストのMarc Ribot (ニューヨークのパンク・ジャズバンドthe Lounge Lizardsのメンバー)とドラマーのMichael Blair (85年ツアーのパーカッション奏者)は、"Rain Dogs"と"Franks Wild Years"のスタジオ盤に参加していた。 ツアーバンドで唯一の新顔は、アコーディオン奏者のWilly Schwarzで、彼はシカゴを拠点とするミュージシャンだった。 Chris Blum (1988): ステージセットは、ガラクタ置き場という設定から始まった。 ロサンゼルスのKoreatownで見るような、これらの大きなアクリルの看板を集めてね。原色に立ち返ったというわけさ(最終的にトムと証明デザインのDarryl Palagiは、フィルムで見えるライト・ボックスのコンセプトを簡略化した) "僕達はライト・ボックスの周りのもの全てをデザインした。例えば、部屋の真ん中にある冷蔵庫とか。バンドメンバーの配置もね。他にも色々と光源(照明の光)は補完されたようだけど、原色だけ、シンプルな照明なんだっていう部分を感じて欲しかったのさ。 それから、赤と黒のチェック模様のフロアを作った。いつでも見ておける何かが必要だと感じたからね。 これは、アーティスティックな目的ではないよ。最終的にはCount Basie-art-deco-Copacabanaっぽくなった。 トム(1988年): 君達は、コンサートフィルムに単なるコンサート映像以上の何かを求めてるんだろ。でも、同時にそいつは動物みたいなものなんだ。 だから、Chrisは、案内係やチケット売り、受付として劇場で働く男のサブストーリーを仕込んだってわけさ。彼は、眠りに落ちて、ショービジネスの夢を見るんだ。 −Big Timeは、1988年10月にリリースされ、アメリカで劇場公開された。 そして、2ヵ月後、同タイトルのアルバムと一緒にビデオ発売された。

Tom Waits (1988): "俺が考えたのは・・フィルムが各地にばら撒かれれば、みんなそれを手に入れる。そうすれば、俺は家にいることが出来るって寸法さ。でも、俺が出て行かなくなって、インタビューを受けるのも止めてから、"Big Time"は、賛否両論のレビューを得たね。 まさに賛否両論ってやつだよ。あるレビューでは「ピアノ教師がショックを受けるだろう」って書いてあった。 俺のお気に入りのレビューさ。別のやつではこうだ。「まるで、病気の動物の胃の中で撮ったようだ」 この2つはお気に入りのレビューだね。俺からも推薦するよ。 Tom Waits (1989): "俺達は、剥製の鳥みたいに見えないように赤外線の"Mondo Cane"っぽくやってみたのさ。 ステージ上にはカメラは無かった。バルコニーに6台あっただけだ。 だから、サファリのライフル銃みたいな感じだったよ。沢山の方法があったから難しかった。 俺達は卵を横にして、雛がかえるのを待ってたんだよ。 多くのコンサートフィルムは、それぞれ孤児みたいなもんだと思ったね。 だって、まるで・・ドキュメント・・ん〜、そう、ドキュメント・オーケストラってなもんなんだから。 ある場面が、次の場面では重要じゃなくなるんだ。 大体において、本当に見晴らしの良い場所を見つけるってのは困難なことなんだよ。 今回の場合は、俺の口ひげの横が、そういう場所だったね。 −"Big Time"の撮影は、サンフランシスコのWarfield劇場とロサンゼルスのWiltern劇場で行われた(1987年11月5、6日) 中間に入るフランクがチケットブースにいたり、スポットライトを浴びようと狙っているシーンは、Warfield劇場でのものだ。 Big Timeが、11月5日、9日から採られたのは明らかだが、他の部分は、どちらのショーからかは明確でない。 −フィルムと(オーディエンス録音の)実際のショーの音源を比べてみると、トムの声が明らかに下げられているのが分かる。どうやら、曲をよりパワフルにしたかったようだ。 そして、撮影後の編集段階で、ブーツで足踏みする音や、指をならす音、銃声、汽笛、交通騒音、笑い声、拍手といった若干のオーディオ・エフェクトが加えられている。 中には、ライヴ録りされたのではない、と思われる映像もある("9th and Hennepin"、"Innocent When You Dream")が、最も腑に落ちない編集は、曲順とそれらのイントロが変えられていることだ。 実際の曲順は完全に変えられ、各曲のイントロはカットされるか交換された。 何故こういった変更が必要だったのかは理解に苦しむが、それでも本作が入手可能な最良のライヴ映像ということは間違いないだろう。 尚、フィルムは三部仕立てになっているが、特別、深い意味があるわけではなさそうだ。 単にオペラチックに見せるための演出なのだろう。 −"Big Time"を、"Frank Wild Years"の舞台の発展形として見るのは興味深いことだ。 "Franks Wild Years" のイントロダクション(大晦日、フランクが起きて、再び眠りにつく)に注目して欲しい。 "これはFrank O'Brienという男にまつわる物語だ" そしてエンディング。"フランクは、ハリウッドのフリーウェイへと行き、エンターテイメント界で成功するという夢を追っかけた"・・というくだりは、まさに舞台の"Franks Wild Years"を彷彿とさせる。 我々は、フランクの夢、それにシルクのパジャマを着て守衛やチケット係になっているフランクの姿、そうなるまでに彼が出会う、奇妙なキャラクター達(皮肉なピアニスト、 白いジャケットをまとったラウンジの芸人、気狂い説教師)を目撃する。そうして、こう思うのだ。 この映像に登場したのは、フランクなのか?それともフランクが夢見るトムの姿なのか?あるいはトム自身の姿?いやいや、トムが夢見ているフランクの姿なんだろうか? |

||||